来源:蒋校长(jiangxiaozhang666)

01 电疗刑讯室

在1980年代的洪都拉斯,若你被怀疑是共产党或有反美倾向,会立刻“人间蒸发”,被送到刑讯队的电疗刑讯室中接受“治疗”。一位24岁的女性受害者穆里略(Ines Murillo)对调查记者说,她被电击的次数多到她“尖叫,并因为休克而跌倒。”她还曾看到自己的毛发因点击而燃烧。

1988年,臭名昭著的洪都拉斯刑讯部队3116营的审讯官卡瓦列罗向《纽约时报》披露,他和24名同僚在德克萨斯州接受过美国中情局(CIA)的专业训练。

据卡列瓦罗称,中情局的心理审讯大法,包括研究囚犯的恐惧和弱点,罚站,禁止睡眠,裸体play,老鼠和蟑螂折磨,逼食尸体。还有一项CIA的“祖传秘术”,那就是电击治疗,与“磁爆步兵”杨永信的“电疗”同出一源。

在《纽约时报》的舆论压力下,中情局才不得不公开了一本名为《库巴克反情报审讯》(Kubark Counterintelligence Interrogation)的手册,这就是中情局教给洪都拉斯审讯官的“秘传心法”。手册中详细介绍了众多刑讯逼供手段,从知觉剥夺到压力姿势,从覆盖头巾到制造疼痛,以及千奇百怪的电疗技术。堪称人类极限SM邪典大全。

手册标注的制作时间是1963年,也就是说,到《纽约时报》披露为止,这些反人道且严重违反《国际人权公约》的刑讯手段,在中情局的主导下,已经在全世界实行了25年。从南美到中东,从越南战场到菲律宾丛林,所有中情局染指的地方,刑讯人员都遵循着手册的教导。囚犯在最惊吓和迷惑的状态下被逮捕,被套上头巾和眼罩,遭到殴打,再被强电流穿过身体,电击到知觉丧失。

讽刺的是,这本手册从一开始就承认,这些刑讯技术是非法的。

酷刑的发明如同即兴创作,结合了技术和人性中的残暴本能。中情局对电击酷刑的“创作”由来已久,其灵感源自心理医学史上一个严重跑偏的“脑洞”。

1950年代,一位脑洞破天的美国心理医生卡梅伦“发明”了一套全新的治疗理论,他用电击取代“谈话治疗”。卡梅伦的逻辑是,心理疾病的根治,必须把患者受损的心智彻底摧毁,这样才能重新建立健康的心智,所以他尝试用高压电流将患者轰回婴儿状态,再重建他们的思维和行为模式。

和这位美国高能杨永信卡梅伦比起来,“磁暴步兵”杨永信只能算个低配版。

卡梅伦不仅有理论,还在大学中征召患者进行了十多年的人体试验,由此制造了不少受害者。

▲ 幸存的受害者

一位名为卡斯特纳的受害者就曾遭受过63次150到200伏特的电击。电击时她的身体剧烈抽搐,导致骨折、扭伤、嘴唇流血和牙齿断裂。从此之后,她的心智就崩溃了,无法理解自己的行为和生活,时常下意识在地板上尿尿,抢外甥的奶瓶。

在鼓吹人权、法治和自由的美国,卡梅伦能将这套反人类试验推行十余年,还建立了自己的研究所,主要还是因为有中情局背后撑腰。中情局对卡梅伦“心智摧毁-重建”论和电击疗法感兴趣,则是因为一场会议。

1951年6月1日中情局与学术界在加拿大蒙特利尔的丽兹-卡尔顿酒店举行三方国际会议,根据朝鲜战争中美国战俘迅速转变立场,批判帝国主义的言论表现,与会者一致认为苏联已经掌握了人类“洗脑”技术,美国必须跟进发展审讯方法和酷刑。

中情局在1950年代设立“蓝鸟计划”(Bluebird),后又改名为MK-Ultra计划,斥资2500万美元,用以研究如何用化学药物和电击改造人的心智,来让被怀疑是共产党员和双面间谍的人招供。有80个机构参与计划,包括44所大学和12家医院。

计划的头几年,中情局特工们尝试各种脑洞破天的方法互相整蛊,如相互催眠,偷偷给同僚下药,结果好几次都以受害者自杀而惨痛收场。这些测试不像是严肃的研究,倒像是“熊孩子”的恶作剧,为黑色幽默间谍片的导演徒增了许多素材。

卡梅伦拿了中情局的经费赞助,也是玩得起劲,在不断电人的过程中收获了无数快感,而他的研究所从医院变成了一座死亡监狱。X级电影《发条橙子》里的魔幻剧情都相形见绌。

但研究结果并未提供中情局想要的科学实证。中情局需要为数众多的人体试验对象,虽然他们好几次想尝试对公共人群下药,但迫于美国本土试验的舆论风险,还是作罢了。

另一位计划参与者,麦吉尔大学心理系主任赫布(Donald Hebb)博士又提出了一个温和的替代方案。他不认为卡梅伦摧毁人类心智模式的“电击大法“有效,而是应该以循序渐进的方式剥夺人的感官。

赫布以每人每天20美元的价格从麦吉尔大学里雇佣了63名学生当实验者,把他们隔离在房间里,戴上深色护目镜,用厚纸管包裹手臂和手掌,以干扰他们的触觉。经过几天的“真空“隔离后,便开始在他们耳边播放谈论鬼魂存在和科学骗人的录音带。

实验的结果相当喜人,在知觉剥夺期间和刚结束时,学生们的智力水平大幅降低,灌输观念的影响持续数周。这些高材生被有效改造成了“脑残”。

研究报告的副本被送到中情局,另有41份送到了美国海军,42份给了陆军。

这项研究推动了中情局开发和推广药物-电击刑讯手段。如果你今天有幸“游览”关塔那摩监狱或者其他美国陆海军监狱,便能体验“真空隔离-羞耻play-药物洗脑-电击大法”全家桶。最终结果就是作为“人”的永久退化。

2002年一名名为帕迪拉(Jose Padilla)的美国公民在芝加哥机场被逮捕,中情局指控他蓄意制造“脏弹”。但他未被起诉,也未经任何司法程序,便被关进卡罗莱纳州查尔斯顿海军基地的监狱。他被注射药物,关在光线被隔绝的房间,隔绝视听,也不允许他与外界接触。当审问者讯问他时,便以强烈的光线和巨大的声音轰炸他的神经。被关押了1307天之后,帕迪拉才获准出席法院听证,对他的指控也被撤销了。但他已经丧失了健全的人格。根据专家的证词,卡梅伦的退化技术已经彻底摧毁他作为人的部分,这也是这套技术设计的原意。

许多人在美国的秘密监狱中逐渐枯萎。意大利神职人员纳瑟(Nasr)和德国人库纳兹(Kurnaz)都在美国监狱里遭遇过电击酷刑。一位被释放的英国籍囚犯告诉律师,关塔那摩监狱已经有一个区域,专门用来关押“至少50名”永久意识混乱的囚犯。这些人的行为已经退化到孩童阶段,语言能力和理解能力退化。

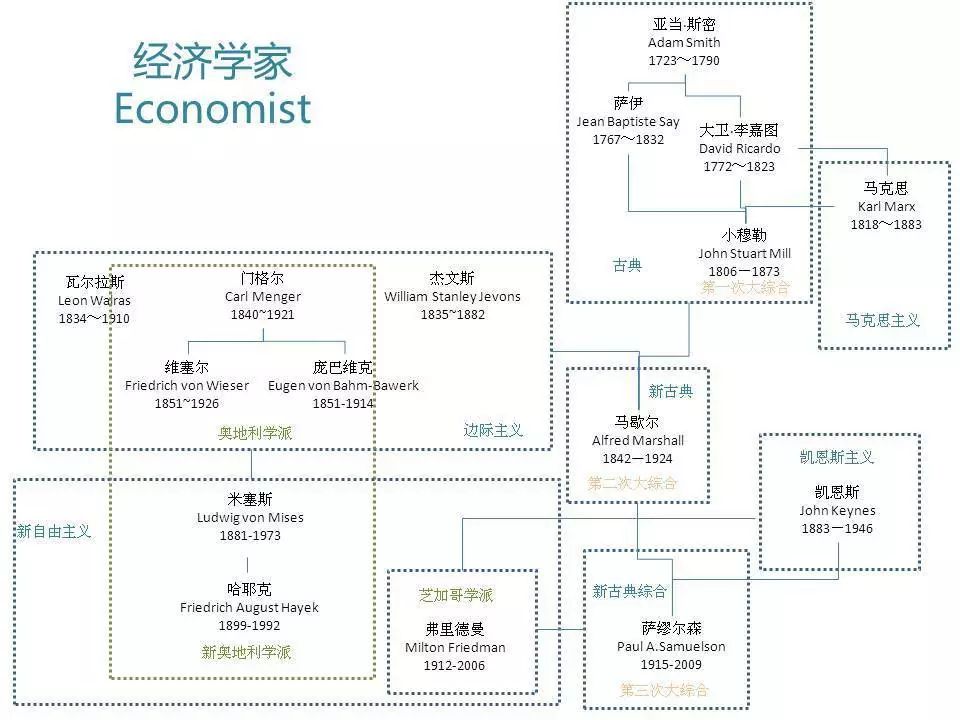

“电疗大法”的恐怖破坏性,不仅限于秘密刑讯造成的受害者。这套“先毁灭再重建”的逻辑模式在医疗和刑讯之外,造就了一批“大国师”,深刻影响了美国的内政外交。其中的佼佼者,莫过于鼓吹放任主义的经济学家弗里德曼,和他“上能通天”的众多门徒。

02 休克疗法

1950年代的芝加哥大学里,经常会看见兴奋的学生匆匆赶路,他们不是去和小姐姐约会,而是去上一堂弗里德曼的经济学课。与麦吉尔大学的精神医学系沉浸在“电击狂魔”的狂热中一样,此时的芝加哥大学经济学系沉浸在弗里德曼及其同僚的狂热革命热情中。他们自认不是一个学系,而是一个思想学派,训练学生到全世界去对抗主流的“国家主义”。

熟悉弗里德曼和芝加哥学派的人都知道,他们强烈反对政府干预市场,反对国家以公共财政投资的方式发展经济,狂热信仰自由市场。他们要做的,是改造全世界的经济模式,就用卡梅伦的那套“电疗”逻辑来改造国家的“心智”:用一场危机“大洪水”彻底摧毁国家的原有经济机制,然后让“良性”的自由市场自己发育起来,这就是苏联解体后把俄罗斯拖进深渊的“休克疗法”。

芝加哥学派的“休克疗法”,并非医学概念类比,有时也是字面意思。由卡梅伦等美国杨永信发明的电击刑讯和中情局一直都是芝派的沉默盟友。

虽然弗里德曼表面上对国家经济部门和国际经济组织颇有微词,认为其干预自由经济。但背地里却有一条秘密输送带,把弗里德曼的门徒送到美国财政部和IMF,还有许多人将弗里德曼的经济学带到了其他国家的政府和大学之中,贯彻他们的“电疗”逻辑。在中情局和美国企业的配合下,从1970年代开始,芝派的危机“大洪水”开始席卷全球。

首当其冲的是南美国家。

1950年,南美洲南端的几个国家,阿根廷、智利、乌拉圭,以及巴西,走上发展主义经济路线,建立国有企业,以公共财政投资基建,用政府规划来引导经济发展,取得了极大成功。阿根廷创造了南美洲最大的中产阶级,社会贫富差距极小。乌拉圭人民识字率高达95%,国民享有免费医疗。

然而由于这些国家的社会福利政策,英美企业攫取利益的空间受到政府压制,于是这些大企业联合起来给英美政府施压,要求政府以政治手段压迫南美国家开放市场。于是英美外交圈中兴起了一股热潮,要把南美发展主义国家拉入冷战的二分逻辑。中情局负责在南美国家发动政变,扶持亲美政权。而推销自由市场理论的重任,就交给了“芝加哥男孩”。

为此,美国政府和基金会还不惜重金设置奖学金,吸收南美学生到芝加哥大学学习,给他们灌输弗里德曼的自由市场思想。1957到1970年间,有100名智利学生到芝加哥大学深造。1973年9月11日皮诺切特将军在智利发动军事政变,左翼总统阿连德率领总统卫队全部战死。在政变前几年,中情局的教官已经在智利军队中掀起了反共狂热。而在皮诺切特夺权后,中情局又把自己的“秘传心法”交给智利军队。

为恐吓反抗者,皮诺切特派出行刑队在全国流动,超过3200人失踪或被处死,至少8万人被监禁,20万人被迫逃离智利,其中就包括诗人聂鲁达。

这场政治恐怖却让“芝加哥男孩”们肾上腺素狂飙。政变后的9月12日,他们就把自己的经济政策放到了出任政府职位的三位将军的办公桌上。建议智利搞私有化、开放管制和削减社会开支,彻底推翻原有经济秩序。皮诺切特对经济学一窍不通,但他彻底改造国家、镇压政敌的想法与“芝加哥男孩”不谋而合,便全盘采纳了“芝加哥男孩”的建议。

皮诺切特把部分国有企业私有化,容许新形式的投机金融,对外国进口产品打开边界,撤除对智利制造业的政策保护,削减政府支出10%。一年之后,智利经济萎缩了15%,失业率从不到3%增长到20%,通货膨胀率高达375%,一个智利家庭要用收入的74%购买面包,喝牛奶和坐公车都成了“奢侈消费”。智利本地企业大规模倒闭,基层制造商全部破产,饥饿四处蔓延,唯一的受益者就是外国企业和一小撮金融冒险家。但“芝加哥男孩”却狡辩说,这是由于政策执行得不够。弗里德曼也在1975年访问智利,为“芝加哥男孩”背书。

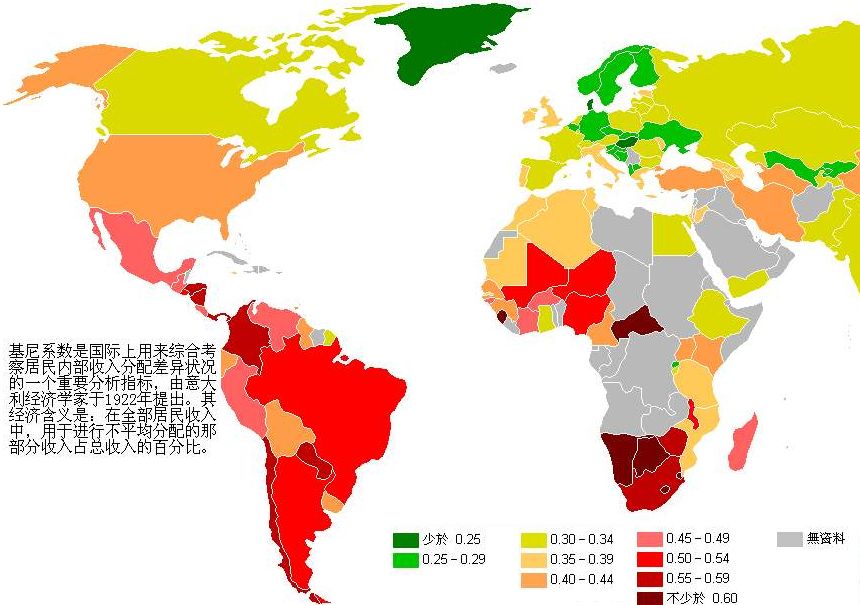

皮诺切特深陷弗里德曼狂热,坚决执行“休克疗法”的一切政策。到1982年,智利失业率高达30%,外国金融资本买光了智利的资产,为智利留下一大堆负债。到1988年智利经济好不容易稳定时,已有45%的人活在贫困线以下,最富裕的10%智利人财富增加了83%。直到2007年,智利依然是世界第八最不平等的国家。

随着中情局和“芝加哥”男孩的脚步,南美国家接二连三遭遇这种境遇。

1973年乌拉圭军事政变后,乌拉圭人的实质工资锐减28%,首都街道上出现了成群结队的拾荒者。1976年阿根廷军事政变后短短一年,阿根廷人的工资损失了40%,工厂关闭,贫穷蔓延。在军事政变前,阿根廷的贫困人口比美国和法国都要少,然而政变后的阿根廷连自来水供应都无法保障,首都布宜诺斯艾利斯从一个比欧洲还要现代的城市,变成了一个大贫民窟……

“芝加哥男孩”倒行逆施的经济政策激起了严重民愤。但南美各国的军政府旋即以中情局电击刑讯室的手法,给敢于反抗的人民第二波“休克疗法”。屠杀、酷刑、大清洗成了智利、阿根廷、乌拉圭和巴西的常态。

在智利,警察和士兵把反对者关进集中营严刑拷打,进而杀害,然后将尸体丢进集体坟场,或者从直升机上抛进大海。

在阿根廷,全国有300个酷刑集中营。许多集中营就位于人口稠密的住宅区,每到夜晚,周围的居民都能听见集中营传来的惨叫,还有人目睹身体形状的怪异包裹被搬进搬出。在阿根廷乡间散布很可能受到惊吓,因为集体坟场掩盖不全。尸体还有可能出现在垃圾桶里,少了手指和牙齿。飞机抛尸后,可以会有多具尸体从天而降,甚至落到农户的田里。

这些南美国家还共同分享情报和刑讯技术。其中也少不了美国中情局的“言传身教”。美国披露的多份文件记录中,就多次提到美国训练巴西和乌拉圭警察审讯技术。

在1985年巴西出版的真相报告《巴西:勿忘教训》说,部队军官参加了陆军宪兵举办的“刑讯课程”,观赏展示各种折磨方法的幻灯片。课程中,囚犯被带进来作“现场展示”——在多达100名陆军士官的观看下,遭受残暴刑讯。引进这套教学体系的正是美国警官米特廖内(Dan Mitrione),此人坚信,有效的酷刑不是虐待而是科学。

在南美国家的酷刑室里,电击依旧是最流行的审讯方式。秘密警察将自己的脑洞充分运用在刑讯逼供上,电流穿过受害者身体的方式多达数十种:比如用一般电线、野战电话线,把受害者泡在水里通电,把受害者绑在台子或椅子上通电等。阿根廷军政府甚至发明了一张名为“烤肉架”的金属电击床。

除了各国军政府,美国企业和基金会也在积极资助“芝加哥男孩”和酷刑。在巴西,数家企业合资成立民间酷刑队,用私刑来恐吓反对者。在阿根廷,福特汽车为军方提供资助,换取军方对工会的镇压。

体验过南美国家酷刑的人数大约在10万到15万之间,数以万计的人惨遭杀害。

中情局和“芝加哥男孩”在南美国家引发了经济灾难和人道主义危机。但是他们让自己赚得盆满钵满,把南美国家积累的财富、美国、世界银行和IMF提供的贷款装进了自己的口袋(阿根廷的外债从政变前的79亿增长到450亿,乌拉圭暴增到50亿,巴西则高达1030亿)。他们还利用西方的舆论霸权,为自己洗清罪恶,将责任和债务全部推给南美国家,继续在全世界推销“休克疗法”。

苏东剧变后,东欧国家和俄罗斯成为了下一波受害国。

1998年,俄罗斯接受“休克疗法”9年后,超过80%的俄罗斯农场破产,约70%的俄罗斯工厂关闭。7200万人在短短八年内陷入贫困负债,25%的人口活在近乎绝望的贫困中。若不是普京力挽狂澜,俄罗斯同样难逃南美的命运。

“休克疗法”引发的震荡带来了大量社会问题,俄罗斯人在这段灾难中只能依靠酒精和药物来缓解痛苦,药物依赖者超过400万,近100万俄罗斯人染上艾滋病。从1992年到2006年,俄罗斯人口塌缩660万,灾难资本主义消灭了10%的人口。

▲ 观众老爷们不要觉得宏观经济政策和自己没关系,俄罗斯接受“休克疗法”之后工资水平连年下降。

这还只是中情局和“芝加哥男孩”战果中的管中一窥。

在1990年代前半期,“转型国家”数量有近100个,拉美20个,东欧和前苏联25个,撒哈拉以南非洲30个,亚洲10个,中东5个。众多国家如同电击酷刑的受害者,经历过“心智”改造后丧失了国家能力,变成贫困、饥饿、暴力、恐怖主义蔓延的人间地狱。这都拜赐于美国的恐怖杨永信和“芝加哥男孩”的“大洪水”。如今全世界仍有一半的贫困人口,其中有多少悲剧和罪孽是中情局和“芝加哥男孩”一手策划,根本不得而知。哪怕进入21世纪,从伊拉克战争开始,这一罪孽依然在继续。

03“大洪水”真的来了

2005年,卡特里娜飓风袭击美国海岸,新奥尔良泡在了一片洪水之中。天灾摧毁了新奥尔良的许多公共设施。

▲ 2005年8月的新奥尔良,几乎整个城市都浸泡在洪水中。

灾民焦渴地等待着接他们撤离的巴士,可是巴士始终没有来。他们只能顶着炙热的太阳,步行到一个宽阔的集会广场,两千顶帐篷挤满了广场,一大群愤怒而疲惫的人忍着心中的怒火。刚从伊拉克战场回国的、暴躁不安的国民警卫队士兵负责看管他们。是的,美军不是来救灾的,他们配枪就是为了防止灾民暴乱。

国会中,来自新奥尔良的共和党议员贝克(Richard Baker)根本没有闲心管救灾的问题,他正和一群说客谈生意——卡特里娜飓风拆毁了新奥尔良的公共住宅,这正是房地产商的商机。除此之外,还可以游说当地政府降低税率、放宽管制、创造更廉价的劳工。这一切就是为了铲平公共住宅项目,用高层公寓代替它们。

一位带着两个孩子的母亲插嘴说:“他们没有瞎,他们是邪恶。他们认为这样正好。”

为了让新奥尔良的机会落实,93岁高龄的弗里德曼亲自出马,在《华尔街日报》的专栏中发文,认为政府把数十亿美元重建基金的一部分用在重建学校上不妥,不如政府提供消费券给家庭,用来向民间盈利性机构购买所需物品,再发放补贴给商家。

右翼政客迅速抓住弗里德曼的观点,向政府提议由民间负责重建新奥尔良的学校。布什政府支持了这个计划,准备以数千万美元把新奥尔良的学校转变成“特许学校”,由民间人士根据自订规则经营学校。这一计划让新奥尔良群情激奋,非裔美国人担心学校会重启种族歧视政策。而遭殃最严重的,是当地的教师。过去他们有一个强有力的工会保障他们的利益。但现在,工会解体,4700名教师被全部解雇。

这是弗里德曼生前最后一篇公共政策建言。2006年,弗里德曼去世,享年94岁。

哪怕是临死前,弗里德曼依然没有放弃他和“芝加哥男孩”共同完善的罪恶策略:等待一个重大危机,然后趁着遭受打击的人民忙无头绪之际,把国家资产一块变卖给个人,并且迅速让“改革”永久化。

如果没有“自然”的重大危机,“芝加哥男孩”就交给中情局,让他们用电击疗法制造“大洪水”,再去收割他们的利益。

100多个国家相继受害之后,弗里德曼和他的门徒们竟然把矛头对准了美国社会自身,让欲壑难填的美国资本去啃食自己国家的财富,压榨美国的中产和平民。如果有足够高的价格,资本家甚至会卖出绞死自己的吊绳。“芝加哥男孩”们的意识形态狂热已经冲昏了他们的理性。在发达国家内部,他们也要坚决地推行自己的理念。

2008年,美国金融危机的“大洪水”淹没了整个世界。从那之后,弗里德曼的支持者们出奇地“沉默”。自由市场的神话破灭了,也许它根本就不存在,只是一场宗教般的意识形态狂热。“芝加哥男孩”是传教士,中情局的电击刑讯室是宗教裁判所,那些堕入贫困和饥饿的“失败国家”都是受害者。

倘若有一天,我们重新回顾20世纪的历史,人类在这个100年中遭遇的最大灾难,也许不是世界大战,不是冷战,而是美国中情局与弗里德曼及其门徒给世界带来的一场“电疗休克大洪水”,一场世纪大骗局,一场发生在文明社会的酷刑和大屠杀。

他们制造了灾难资本主义,用它掏空了世界,也摧毁了西方。如今美国霸权摇摇欲坠,西方饱尝各色社会和经济危机的恶果,不过就是他们追求“大洪水”的求仁得仁而已。

丧钟早已敲响,缄默和逃避洗脱不了美国和弗里德曼们的罪孽,迎接他们的将是灭亡和历史的耻辱柱。若人类还有文明,便不能容许他们存在!