1977年,查全性面谏邓小平同志,首倡恢复高考并被采纳,被誉为“倡导恢复高考第一人”。

1977年10月21号,中国各大媒体公布了恢复高考的消息。

节选自32集大型文献纪录片《筑梦路上》

42年前的今天,高考恢复。从此,几乎所有中国人的成长都离不开这一场声势浩大的运动。

今天就给大家推荐一部纪录片——《高考》。

《高考》讲述的是百姓大众最为关注的高考话题。

影片展现了3种教育模式,选取了复读生、农民工子女、深山贫困生以及“洋高考”学生等4种应试群体,以独特的纪录片叙事手法,集中展现了当代社会的教育现状。

该片共六集,分别为《毛坦厂的日与夜》(上下)、《久牵的孩子们》、《走出大山》、《留学大潮下》、《校长的选择》。

纪录片涉及学生、家长、教师、社会等多个角度,走近并记录了2014年的高考故事。

1

3种教育模式

毛坦厂中学,被誉为亚洲最大高考工厂。

该校声势浩大的送考场景成为每年高考前后的热搜词,在教育方面,它则是灌输式高压教育的典范。

为什么毛坦厂中学这么出名呢?

该校位于安徽省大别山区的一座小镇, 24000多名在校学生中有三分之二是复读生。三年十几万的学费以及庞大的陪读家长群,撑起了毛坦厂镇的经济。

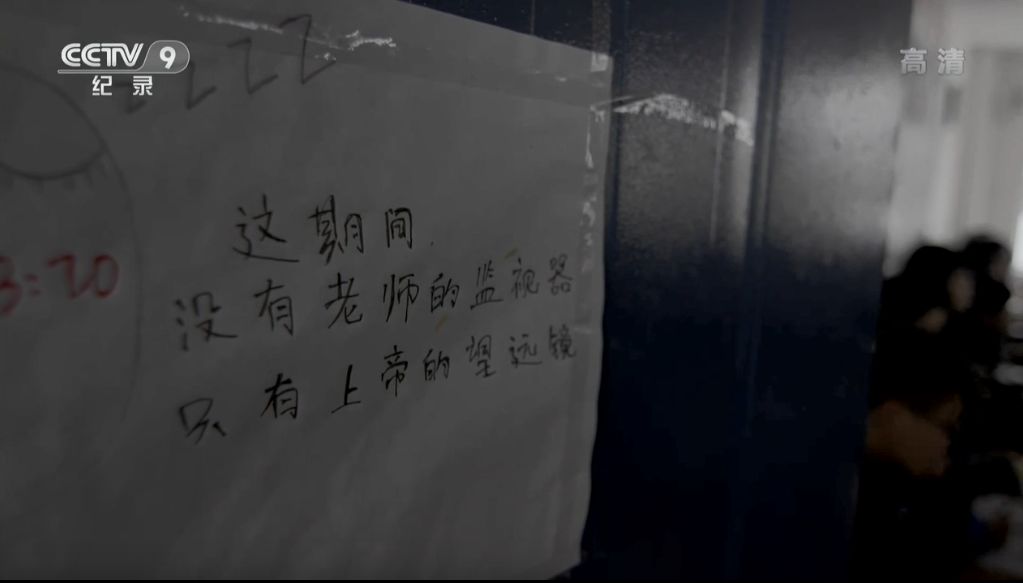

学生在这里的任务只有学习,军事化的管理让他们仿若机器一样。老师程晓东甚至将“毛中”戏称为“修理厂”。

在这里,“流血流泪不留悔”、“像疯狗一样血拼”的警示标语随处可见。

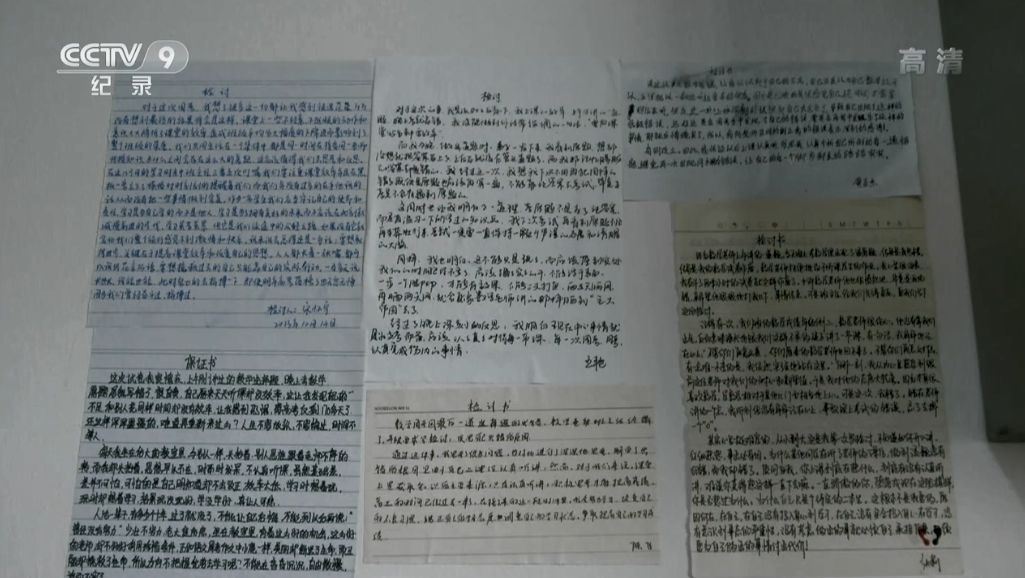

墙上贴满了学生的保证书和检讨,这种灌输式的概念,让学生承受着来自父母的寄托和周围评判目光的压力。

毛坦厂中学也没有辜负考生和家长,连续4年高考本科上线率达到80%以上,它的教育体制虽然残酷,但也帮助了众多学子实现梦想,同时也改变了许多家庭。

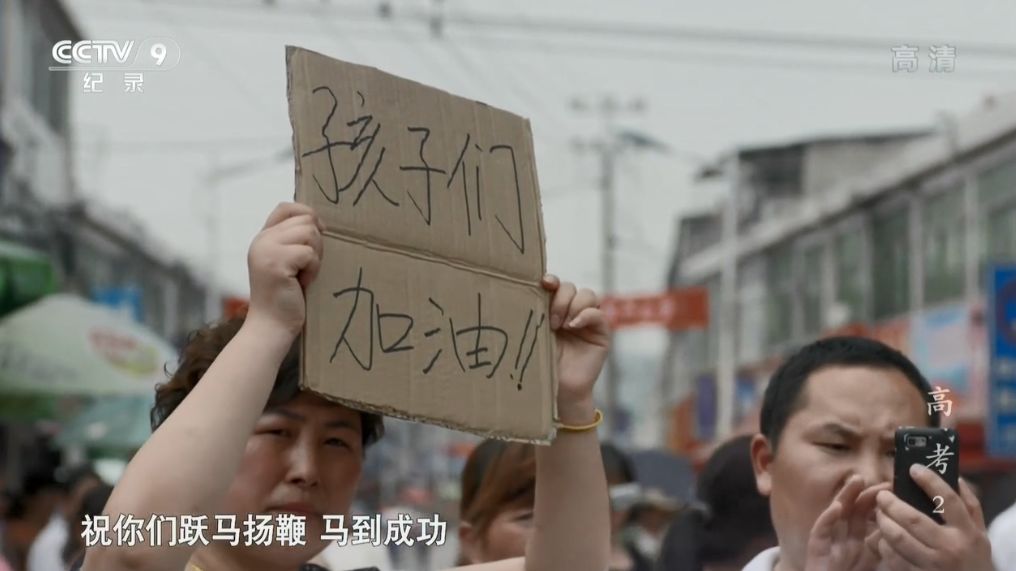

每年6月6号,上午8点08分,整齐的接送大巴车队准时出发。车队驶出校门,陪读家长便手拿小红旗送考,即著名的万人送考。

和“毛中”高压教育相似的还有以“衡中”为代表的“激情热血”式教育。

为学生打造一个充满高压的学习环境,让他们在你追我赶的竞争里把成绩提上去,时刻保持“激情”。

每天清晨,全校高考生聚集在操场,拿着课本,犹如“攀比”一般的大声朗读。校方认为,在这种集体氛围里,能极大激发学生对学习的激情。

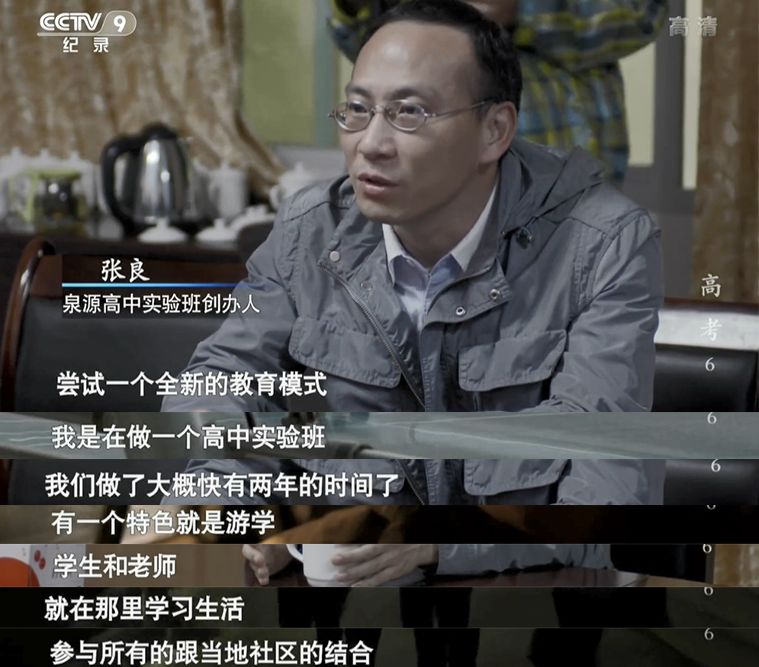

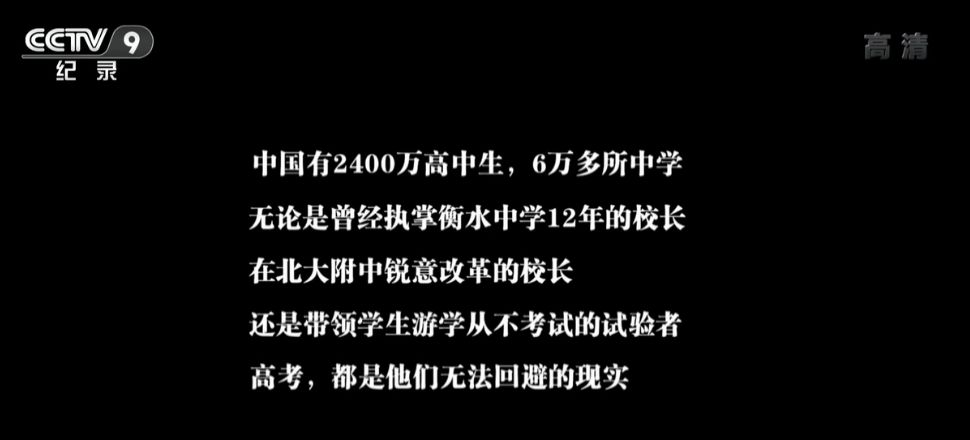

与这两种教育模式形成鲜明对比的是第六集《校长的选择》。

泉源高中实验班创办人张良校长认为:不能以“失去青春、兴趣、健康为代价”,对孩子进行“破坏性的开采”。

于是,他创立了高中实验班,尝试一种全新的教育模式——“游学”教育。

游学教育的口号是“认识世界、找到自我”,这种教育方式不仅让学生远离考试,还让学生走出课堂,在跨文化的实践式学习中,和不同群体打交道,培养孩子的自主性。

虽然很多孩子喜欢这种方式,但在家长眼中,这种教育等同于“离经叛道”。

也是因为这种教育形式,张良校长被家长联名举报抵制,所以目前这种“游学”教育,也只是在熟人间进行。

在这三种教育方式中,家长更为认可的还是“灌输式”教育和“激情式”教育。

在家长和老师眼里,那一纸文凭,才是他们唯一的目标和出路。

高考,是一场影响亿万中国人命运的考试。

甘肃会宁,黄土高坡上的学生,为了走出大山一刻也不敢停歇,学习更像是一场贫困家庭学生必经的成人礼。

毛坦厂中学,这所中国最大复读学校里的坚持与反抗、期待与泪水,仿佛是一个微缩的社会倒影。

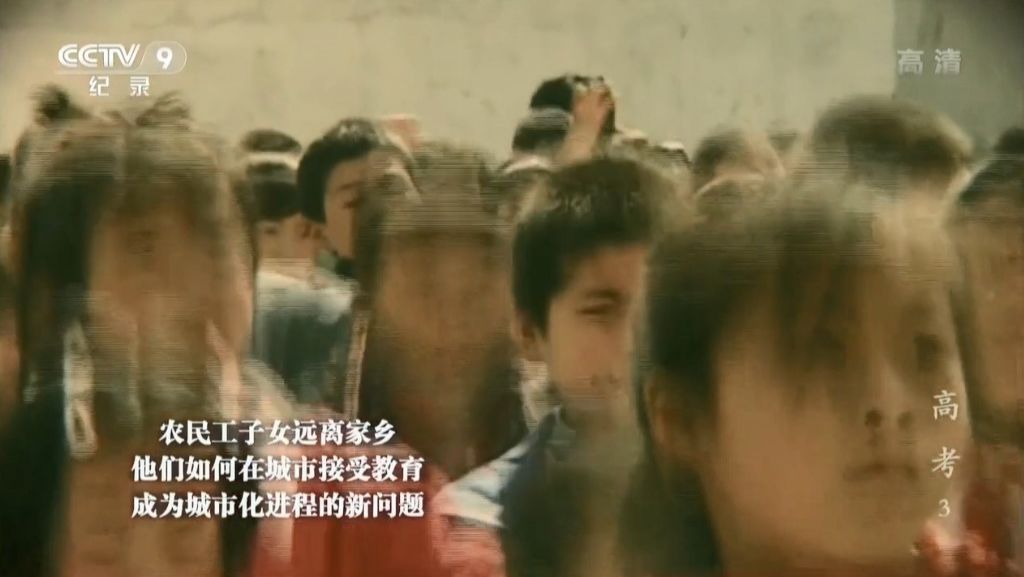

而在繁华的上海,农民工子女用勤奋与努力寻找着梦想,也寻找着这个城市的认同与接纳。

“出国热”大潮下那些转身“洋高考”的年轻人,在前途和未来中憧憬,可是连接国门内外的却是一条不平坦的留学之路。

理想在奋斗与激情中前进,人生在选择与困惑中成长,在欢笑中闪耀、在泪水中浮现的是关于教育和现实的思考。

高考,对广大学生来说,是一条独木桥,也是通往改变命运的时光隧道。

高考,也为我们指引了人生方向。

很多人都说,这是一部让人不敢看的纪录片,片中的每一个画面,都像记忆闪回一样,把我们拉回高考前的每个日夜。

高考残酷,但高考也是机遇。因为高考,大山里的孩子终于走出来了,因为高考,很多人的命运从此改写……

纪录片《高考》,

致敬为高考学子坚守岗位的老师,

致敬为高考奋斗无数日夜的自己,

致敬,那段无悔的青春。

资料来源:纪录片《高考》

END

无解传媒

用每一帧记录下美丽中国,

用每一秒渲染出大千世界!

长按扫码关注我们