1998年的《新华字典》上有一句例句,在如今被广泛传播:张华考上了北京大学,李萍进了中等技术学校,我在百货公司当售货员。我们都有光明的前途。

2018年高考还未落幕,当年的张华和李萍们,命运可能已经天差地别。但是越来越多人,已经开始质疑,一面是“阶层固化”的壁垒难以用一场考试来击破,另一面是很多精英阶层早已让孩子放弃高考转而留学——高考,真的能改变命运吗?

导演郑琼用了一部纪录片来回答,她用6年时间拍了三个孩子。让你看到三个阶层,面对“读书”这件事,是怎么辗转了自己的命运。

甘肃会宁,湖北咸宁,北京北京。

一部叫《出·路》的纪录片,

把这天南地北的三个地方串连在一起。

串连在一起的,还有三个人,

农村孩子,小镇青年,国际大都市里的少女。

高考,像一道选择题,

有人连卷子的密封袋都摸不到,

有人发誓要在ABCD里挑出正确的那个答案,

而有人觉得,它为什么不能成为一道多选题?

(从左到右)袁晗寒、徐佳、马百娟

2009年,北京南锣鼓巷的小酒吧开张,央美附中的辍学生袁晗寒忙前忙后地张罗,她主动放弃了高考。打理她自己的小店,铺面2万元一年。

湖北咸宁的复读生徐佳在头顶的风扇和雪山般堆叠的参考资料里,开始自己的第三次高三生涯;他决定走高考这条路,一走就是三年。

甘肃会宁14岁的马百娟希望以后去北京上大学,毕业后打工,一个月挣一千块,尽管这时全家一年的开销是,50块。高考于她,如同遥远夜空中的星星,你知道它明亮耀眼,但你甚至无法叫出它的名字。

在故事的开始,他们都想要去光明的未来。

2009年·农村孩子马百娟

“我想知道,云儿去了哪里;我想知道,天上为什么下雨。”没有电视机,少有交谈的对象,马百娟的读书声缺乏音调,像沿着同一条五线谱唱出的歌。但是她唱起山歌,就很好听。

甘肃白银市会宁县,野鹊沟小学。马百娟沿着土路步行,到达学校。

老师像田间地头抽旱烟的农民,识得一些字,便抽空来教书。这间学校只有一年级和二年级,教起来不是太费力,但老师同样认真。

“上学要打工,不上学也要打工,为什么要上学?”那是马百娟父亲的认定。马百娟在家呆到10岁,直到野鹊沟小学的校长出面游说,她才背上了书包。

我试图从手机地图上寻找野鹊沟存在的蛛丝马迹,一口井,一条路,一间商店,一所学校。然而无论怎么放大,视野中还是一片空白,这个地方仅仅以一个地名存在着,就像活在这里的人们,好像无人在意。

小如棋盘的课堂里,

一块黑板,四面白墙,

墙上挂着视力表、校训,

楷书写就的励志语句,

中央摆一套桌椅。

老师用掺杂着西北黄沙味道的方言说

“马百娟你来读一下。”

马百娟读着课本,眼睛亮亮的,

藏不住的笑意。

像在最神圣的尖顶教堂唱诗。

游戏时间,两排瓦房围成的水泥地上,

孩子们围着一个篮球,

像四五个面团和气地撞来撞去,

入学迟一些的马百娟是这群孩子中最大的,

高人一截的身高让她时常能碰到球。

不用去学校的日子,

马百娟已经是家庭劳力中重要的一部分了。

虽然她并没有足够的力气,

只能以自己的足底为圆心,

将身体前倾时的全部重量压在麻绳上,

才堪堪和这头倔驴抗衡。

马百娟像是驴子,

驴子也像是马百娟,

他们彼此较劲。

拉扯麻绳,

解扣,拎起桶,

身体摇晃了一下又稳住,

马百娟打上来一桶的水。

野鹊沟的人一生只洗两次澡,

水很珍贵。

马百娟的爸爸已经60岁,脸像是野鹊沟沟壑纵横的一张地图,妈妈有智力障碍。年长的哥哥14岁便出去打工。几个人人围着一张矮小方桌,就着一碟咸菜,默默咀嚼,有一搭没一搭地说话。

鸡蛋、文具、牙膏,野鹊沟的杂货铺什么都卖。马百娟拿着一叠皱巴巴的纸钞,向老板一样样讲清自己要的——自动笔铅笔芯,一个五毛,两个大数学本,一共三块二毛钱。拿着新文具,她像吃到糖果的孩子一样满足。

装上新买到的自动笔芯,

马百娟和同学们,

蹲在山头画画,

画出他们梦想中的一切一切。

老师用含着黄沙的方言说,

“我们今天来学习《我的家乡真好》。”

白纸黑字印着的课本,

马百娟不会去质疑,

虽说这里描绘的家乡,

和野鹊沟并不一样。

还是在土坡上,

马百娟念自己的作文,

她说,“长大后去北京上大学,

然后去打工,每个月挣1000块,

给家里买面,因为面不够吃,

还要挖水窖,因为没水吃。”

2009年·都市少女袁晗寒

除非奇迹诞生,马百娟才能去的北京高校,被17岁的袁晗寒轻而易举地放弃了。

在北京家中的秋千上,她晃荡着,和导演聊着天。她骨架纤细,脖子修长,在央美附中留级一年后,被告知仍旧有几门课不及格。一天妈妈告诉她,回家了,休学手续已经办好。

虽然央美附中,是全国学艺术的小孩,家中几代人努力挤破头也想进的。

漫长的夏日白天,

她用书和电影打发走。

此外就是对着一幅已经完成一半的作品,

两个女人,一长一幼,

妈妈在旁看了半晌,

就走了,把私人的空间留给她。

“一代搞制造,二代搞金融,三代搞艺术。”

虽然不完全吻合,

但粗线条地勾勒出了袁晗寒的家庭轨迹。

父亲从事房地产,母亲觉得她有艺术天分,

钢琴、舞蹈、美术班轮着上了一圈,

袁晗寒最后选择了美术。

“我恐慌的不是没事干,而是会不会一直没事干。”

17岁,辍学,她逻辑清晰,并很快自己打破了这种局面。骑着自行车,她转悠到南锣鼓巷,一眼看中一间铺面,两万块一年。“价格挺贵的,但我还能承受。”她租下了这个铺子。

导演问,妈妈为什么要给2万块,让她去做这么一件打水漂的事,“去学校也要钱,就当交学费了。”袁晗寒的爱好大过一切。

自己跑商店,

买38块钱一桶的枣苗牌凝胶,

穿着裙子刷墙。

说起未来,

她没有想过会成为哪个阶层的人。

“不会饿死就行了。”

不会饿死,后面,有一个家庭会为她兜底。

而她,也显示出了承担这份命运的决心。

开张那天,袁晗寒背了一个足足有半人高的登山包,

门口已经被漆成了大象巴士的样子,

打开了JVC的音响,

摆出“open”的牌子,弄好风铃,

特别的葡萄奶18块,被摆放在显眼位置,

这个方砖厂胡同4号的小小酒吧开业了。

2009年·小镇青年徐佳

在袁晗寒和马百娟之间的徐佳,更像是这个国家的大多数。

面对497分,和第一次高考一模一样的分数,他感觉目眩,怀疑是命运的玩笑。

497离当年湖北的二本分数线还有7分

这个家庭,已经被命运嘲弄过一次。那是2007年,亲戚承包了一个山头,一天午后,吃完饭的父亲开着亲戚的大卡车,连人带车栽下山去。

某种程度上,徐佳如今和妈妈、弟弟局促在这间十几平米的出租房,都是因为那次事件。

参加高考,念大学,是父亲的遗愿。于是徐佳选择第三次复读高三,希望有朝一日能把大学通知书拿给父亲看。

徐佳和母亲上坟

清早5点,天光已亮,照在这个房间里。一张床,几叠棉被,脸盆摞成一摞,墙角放着凉席、食用油,窗户上挂着红色烫金的挂历,一个福字,没有掀开。

洗手间很局促,红色塑料脸盆放地砖上,徐佳洗了把脸,穿好和昨天一样的橙色袖子棒球服,和弟弟一前一后骑车拐入湖北省咸宁高级中学,钻进枣红书桌上的教辅资料里。

两次高考失利,

让他对失败已经有了恐惧,

冒冷汗,手发抖握不住笔,

面对镜头说起时,

他仍是条件反射地眨眼、咽口水,

最严重时,他甚至想到过轻生。

早年父母在广东打工。务农或打工,是老家村子最常见的两种人生选择。出一个大学生,是祖坟冒烟,了不起的事。

妈妈的想法很简单,“即使是打工,也肯定是要文凭高的,不要低的。”

亲戚拿一些朴素的话安慰他,“你现在努力就行了,不要带着思想包袱。”

徐佳和妈妈、表弟在备考的出租屋吃饭

又是一轮又一轮的模拟考,

徐佳在心底的真实想法和励志语句中摇摆,

一边是“考不考的上无所谓人生还有很多可能”,

另一边是“第三次了考不上怎么办?”

学校的老师拿从三本考到重点的往届成功案例,

刺激复读班上的学生。

除此之外,没有领路人。

徐佳只有自己调整自己。

2009年,咸宁考点。

6月7日8日,这两天,

高考就是这个城市最重要的事。

校门口来了一些交警,

大巴车如约到达考点。

考生焦灼地看表,家长们扇着扇子互相交流。对很多像徐佳这样的人而言,这是一次决定命运的考试。

他第三次走进了高考的考场。

2012年·辍学的马百娟

这个背对着镜头羞怯地笑的女孩子,第一眼简直认不出,是当初那个眼睛总是亮亮的马百娟。

水车小学里学生嬉戏打闹,马百娟在门口,眼巴巴看着里面,她本来上学就晚,进度也慢,转学来水车猛然比周围人大了一圈,这一回,没有玩篮球的自如,她感觉自己格格不入。面对镜头,也总是回避。

靠着存下来的低保金和打工的大哥攒的钱,一家人在宁夏中卫买下了一处房子,有电,有水,能吃饱饭。提起老家,父亲说,“不想老家,老家把我苦怕了。”

虽然过上了“好日子”,马百娟却不能上学了。

水车小学的老师在做最后的努力,说马百娟按时交作业,学习也在努力,被哥哥一句“纯粹不想念了”轻轻挡回去。

结束了小学生活,马百娟试图在社会上找到自己的一席之地。

她在中卫的街头游走,寻找务工信息。一间酒店几乎让她燃起希望,“工资1000多块”,正是她当时在作文里期望的,她眼睛重新亮了。

然而,“你这么小,为什么不读书?“你能做什么?”“我能扫地。”“这里的地面是地毯,不用你扫,前台需要会使用电脑,其他工作也需要技术。”

几番对话,让她的心冷下去。走出酒店,车来车往,马百娟没有停留太久,把视线投向一家德克士。

纪录片中没有明说,虽然看着低头无话的马百娟,我们已经知道了结果。

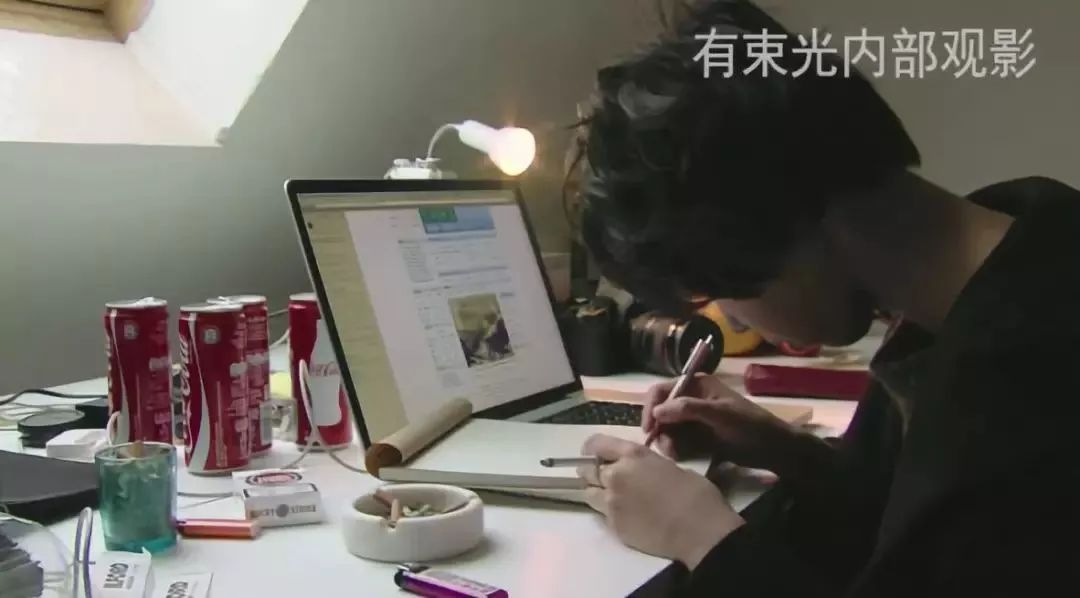

德国

南锣鼓巷的小酒吧没开多久就倒闭了,2012年的袁晗寒在德国杜塞尔多夫就读艺术方向的硕士。像一切神经敏感的人一样,她永远和环境保持着克制的距离。央美附中是这样,杜塞尔多夫也是这样。

全世界顶级学者艺术家来这里讲学、开讲座,很多人梦寐以求的资源,袁晗寒并不当一回事。

她说自己情绪不稳定,需要烟草、闲逛来消解。

在阁楼上她自制卷烟,和妈妈视频,说着“通州下雪压折了竹子”的闲话,妈妈让她给兔子画一张速写,她埋怨着,还是动了笔。

很多时间,

她会去魏玛和朋友玩,

对着歌德和席勒的雕塑,

讲着漫无边际的话。

2012年·待业青年徐佳

总算还有几分幸运,徐佳进入了湖北工业大学,成为村中“祖坟冒青烟”的那个名字。

虽然大学课堂,并不像高中老师描绘的那样,同学们玩神庙逃亡的,睡觉的,发呆的,大概是习惯了,老师讲课并不觉得尴尬。

学校是座大型催熟剂,

所有人早早地成熟了。

刚刚大三,

宿舍里就在讨论“未来”。

武汉给3千工资,深圳3千5,

肯定留武汉啦。”

徐佳进入保险公司实习,

成了一名电话接线员。

“王先生你什么时候接听电话方便?”

“方”字还没说出口,

对面啪嗒挂断了。

徐佳在互联网上海投了简历,反馈寥寥。一个“神马电力股份有限公司”通知他去面试,他不敢懈怠,“重金”投资了正式的衬衫西装皮鞋。

无领导小组讨论上,围绕着7项素质,时间管理,职业规划……几个候选人进行了一番对话,好让场面不太冷清:“你走出去,不是你一个人而是整个公司的形象。”“我们人生,就是这样,一步一步证明自己的过程……”正确的废话。

徐佳打断了这个人的发言,说,“已经过去了三分之一的时间。”

对这一段对话,导演评论,“从大学毕业,却忘了怎么说人话。所有人只想填鸭,没有人想要滋养他们的生命。”

当年的富士康连环跳楼事件闹得沸沸扬扬,

这些借助大学文凭,

从工厂流水线上逃脱的年轻人,

讨论着富士康的心理咨询师和二楼的防护网,

心有余悸。

在小门脸攒在一起的数码市场,

他和同学们一手一个iphone出来。

谈起未来,

他说“自己以后有钱了,混好了

要买iPhone6。”

几经辗转,徐佳把自己“卖给了中电技术”,

工作难找,徐佳和他的同学们没有太多选择余地,

往往是有公司愿意要,就签下了三方合同。

完成了母亲的心愿,他没有感觉松一口气,

反而有些心里空落落的。

“一下子把自己卖出去的感觉。”

一份工作,只是焦虑的开端。

2014年·已婚少女马百娟

后来,马百娟家的门对摄制组关上了。

马百娟的父亲对镜头说,我不是正式工作人员,早知道是私人的,给十万块也不拍。摄制组几经交涉,父亲说,“两万块,继续拍。”

马百娟在一边沉默。

“女娃娃是别人家的人”。

对她的命运,

父亲盖章定论了。

“再没有别的出路。”

像嫂子一样,

挺着肚子谈论孩子、尿布和丈夫,

讨论谁的肚子大。

同年6月,16岁的马百娟,嫁给了表哥。

现如今她在表哥工作的陶瓷厂劳作,

日复一日吸着粉尘,

陶瓷厂就在她当年退学的水车小学隔壁。

2015年·公司CEO袁晗寒

2015年,从德国回来,袁晗寒去上海余德耀美术馆实习。

公司聚餐的时候,他们讨论的是哪个vpn更好用。

德国让她感觉像一个发展到头的养老国家。虽然生活总是漫不经心,但她还想回国折腾一下,“看看国内这个环境需要些什么。”

同年,她在北京注册了自己的艺术品投资公司。

像当初那个酒吧一样,家里人并没有指望她事业成功,她自己喜欢就好。

对袁晗寒来说,试错成本是低的。她可以选择学业,选择职业,也可以选择,随时换个目标。

2018年·新晋中产徐佳

直到此刻,徐佳还在当初的电力公司工作,大学、工作、结婚,这个农民工的孩子,从一开始就知道自己只能比别人走得更稳。

现如今,他在武汉有了房子车子,摸上了一点点中产的边,足以让母亲在村里人面前挺直腰板。

虽然他奋斗的终点,还远未到达袁晗寒的起点,但他扎扎实实是三个人中,唯一一个确实被高考改变命运的人。

被问到阶层的差距,徐佳说“我现在接受这种不公平的存在,但我会努力去改变。”

马百娟,徐佳,袁晗寒,像是三个阶层的缩影。

徐佳曾在朋友圈上说,“生活没有眼前的苟且,也没有诗和远方的田野。”大学毕业前,他想进行一次西藏骑行,但拿不出往返4000多元的路费,到现在也没走成。

而袁晗寒无法理解徐佳为什么一直无法成行,“他可以先工作,再旅行,然后边旅行边工作。”

阶层,就这样被清晰地区分了出来,它无关4000元路费,甚至也跟高考没有必然的牵连,它远在高考之前,就可能影响了人生的出路。

《出·路》的郑琼则认为,在一个只论输赢的社会里,其实每个人都是受害者。“真正的出路不在于要离开哪里,而是在于我们的内心是否对自身所处的这个文化有觉察和反省,并做出不一样的选择。” 虽然,选择这个词对于有些人来说,显得过分轻而易举;对于另一些人来说,则是一个遥不可及的机会。

找工作时在台阶上休息的徐佳

实习中的袁晗寒

如果默认了这场比赛,人生只会被局限在一条赛道上。高考很重要,可以让你在这条赛道上不至于落后太多。

但更希望,你可以发现在赛道外,还有绿茵场、看台和什么都没有搭建好的空地。

但愿你们能在空地上,找到自己真正的快乐。

所有高考的考生们,祝你们如愿以偿,也祝你们去那个更广阔的世界!

延伸阅读:

《高考,能改变命运吗?》

高考,能改变命运吗?

高考试卷也是靠自己写的

2018年高考已经结束,

接下来就是等分数填志愿放榜了。

而每年一思考的话题又来了:

高考,真的能改变命运吗?

1

的确有很多寒门学子通过高考改变了命运。

远有60后俞敏洪,高考考了三次,如果第三次再考不上大学,就要回家种地了,幸好考上北大,后来,他创立的新东方在美国上了市。

近有90后刘媛媛,北大硕士,安徽卫视《超级演说家》第二季冠军。

她的冠军演讲就是《寒门贵子》,她讲到:

我们家就是出身寒门的,我们家都不算寒门我们家都没有门,我现在想想,我都不知道,当初我爸跟我妈,那么普通的一对农村夫妇,他们是怎样,把三个孩子:我跟我两个哥哥,从农村供出来上大学、上研究生。

出身寒门的刘媛媛,高考考入对外经济贸易大学,本科毕业后考入北京大学法律系读研究生。

这个了不起的小姑娘,因为高考,从小山村到北大、一路再到《超级演说家》冠军、如今当上了CEO,人生从此开了挂。

再看看去年爆红网络的互联网大会“乌镇饭局”,坐在一张饭桌的大佬们,全是学霸。

京东刘强东,高考状元,毕业于中国人民大学。

美团王兴,毕业于清华大学。

今日头条张一鸣,毕业于南开大学。

腾讯马化腾,毕业于深圳大学。

联想杨元庆,毕业于上海交大。

小米雷军,毕业于武汉大学……

谁还会说读书无用?

对于普通人来说,高考是人生中少有的几个能影响你未来的时刻。

不用看你长相,不用看你家富不富有,更不用看你爸妈是谁,比的只有成绩。

考上名校会给你带来很多优势,教育资源、人脉、毕业后的薪酬……你的人生从此走上了快车道。

高考,是普通人实现阶层逆袭的捷径。

我也是高考的受益者。至少毕业时,985、211是我找到好工作的敲门砖。要不然也不会有HR爆料“非985、211的简历直接扔垃圾桶”了。

985毕业后,我一直在一家全球500强的汽车公司工作。

但随着时间的推移,我越来越觉得高考给我带来的影响,越来越小。

参加过同学聚会,感触颇深。

20年前我的中学同学,成绩最好的上清华北大,优秀的上985、211,一般的上普通二本,当然还有成绩不好的上了大专。

大家刚毕业的时候,差异很大。但20年过去了,人生发生逆转。

当年高考没考好的学霸,虽然只上了个普通大学,可一直努力,后来出国留学,留在美国,在大学当教授、做研究。

高考,只是他人生的一小段弯路,很快,他又一路向前。优秀的人依然优秀,和高考无关。

曾经的学渣,当初上了大专,在社会上摸爬滚打数年后,开起了公司,现在的公司规模还不小。

高考,职场的起跑线,输在起跑线上的人,通过后天的拼搏,人生仍然可以开挂。

当初高考成绩上了大红榜,高智商高颜值的男神,现在在职场中却平淡如水,泯然众人矣。现在的他并没有延续高考的优势。

更多的同学,是像我这样的,当初高考成绩一般,现在工作普通,生活平淡,无论在大都市,还是小城市,最后,过的都是平凡而普通的生活。

而这一切的变化,似乎都和高考没多大关系。

十年过去了,二十年过去了,站在时光的长河中,看看那些同学,现在过得好或不好,或成功或失败,再也看不出高考给我们太多的影响。

2

网上流传这样一段话:

其实上大学就像坐火车,名牌大学是软卧,普通本科是硬卧,专科硬座,民办就是站票了,成教的只能挤厕所……

虽然路途享受的待遇不同,但是到了终点站以后大家一样都得下车,下了车去找工作,这时才发现,其实老板不关心你怎么来的,只关心你会干什么。

的确,时间越久越发现,学历这东西真没什么用。大学学历只是职场的敲门砖而已,工作还是要看能力。

我的周围,当初没考上大学或没考上好大学的那些同事、朋友和同学,他们现在的工作、生活不比我差,有的甚至比我强太多。

越来越认可:决定你一生的,从来都不是高考的分数。决定你的人生的,只有你自己!

高考,其实并没有改变多少的命运。真正改变命运的,是你自己。

我有一位朋友,当初没考上大学,只上了个中专,可她工作以后,一直坚持不懈学习,参加成人高考,读了大专,然后本科、研究生,一路下来,没有停歇过。

看到她桌上翻开的英语书、天天坚持背单词晒的朋友圈让我惭愧。

我这个英语六级的人,自从大学毕业就再没好好学过英语了。而经过日复一日的努力,她的英语水平已经远远超过了我。

再看看另一位草根英雄。在《中国诗词大会》中,外卖小哥雷海为,击败北大硕士、“中国成语大会”和“中国汉字听写大会”的双料冠军彭敏。

他的人生为什么会走到这一步?没有秘诀,没有捷径。

大多数人只是羡慕他“成功的花儿”,却看不到他背后“奋斗的芽儿”。

十多年前雷海为没钱买书,便去书店把诗词背下来回家默写,每周抽空去书店找诗读诗,连等红绿灯的时间,都在背诗。

一分耕耘一分收获,没有人能随随便便就成功。练成诗词界扫地僧,雷海为用了13年。人生没有白流的汗,每一滴都算数。

每个人最终能过得怎么样,有什么样的成就,不看你高考考了多少分,从哪个大学毕业。

高考,会影响你,甚至可能在某段时间对你产生巨大影响,但这并不能决定你的一生。

真正改变我们的是我们自己。我们内心的渴望,我们的理想,激励我们努力去改变自己,让我们变成更好的自己。

3

高考,是我们成长过程中的一场仪式,它以考卷的形式,给你寒窗苦读的中学时代划上句号,让你去开启新的篇章。

人生几十年,短短大学四年的差距真的没有那么大。高考,不会决定你的一生。

人生如爬山,真正能登上顶峰的,永远都是那些心怀梦想,脚踏实地的人。

《欢乐颂》里的关关,是全球500强外企的职场新人。

为什么非名校毕业的她能战胜那些名校毕业生,顺利通过实习期并转正呢?

看看关关的工作态度。

她工作兢兢业业,上班的时候她一丝不苟,踏实而勤奋,下班以后还常常加班,把份内的事做到最好。

回到家,偶尔抱怨一下工作的辛苦后,还是会乖乖地把剩下的工作做完。

在家里,她喜欢戴个耳机,坐在书桌前,那是在看美剧学英语呢;连墙上都贴满了密密麻麻的英语单词便利贴,要不然她怎么能看懂英文原版书籍?

为了让自己在职场走得更远,尽快弥补自己职场菜鸟的不足,关关又去报MBA班,在业余时间,不断学习充电。

真正拉开人和人差距的,不是文凭,而是态度。你的态度决定了你的高度。

高考只是人生的一次重要经历,一个转折点,未必能改变命运,即使是,也从不是改变命运的唯一机会,高考之后依然有很多改变人生的机会。而机会,是留给有准备的人。

种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。无论是怎样的情况,从现在开始努力也不晚。人生永远没有太晚的开始。

高考结束,真正的人生,才刚刚开始。

文章来源于网络