李安的《双子杀手》上映了,和之前预测的一样,电影没有引发轰动的观看效应,预计亏损会高达6000万美元。

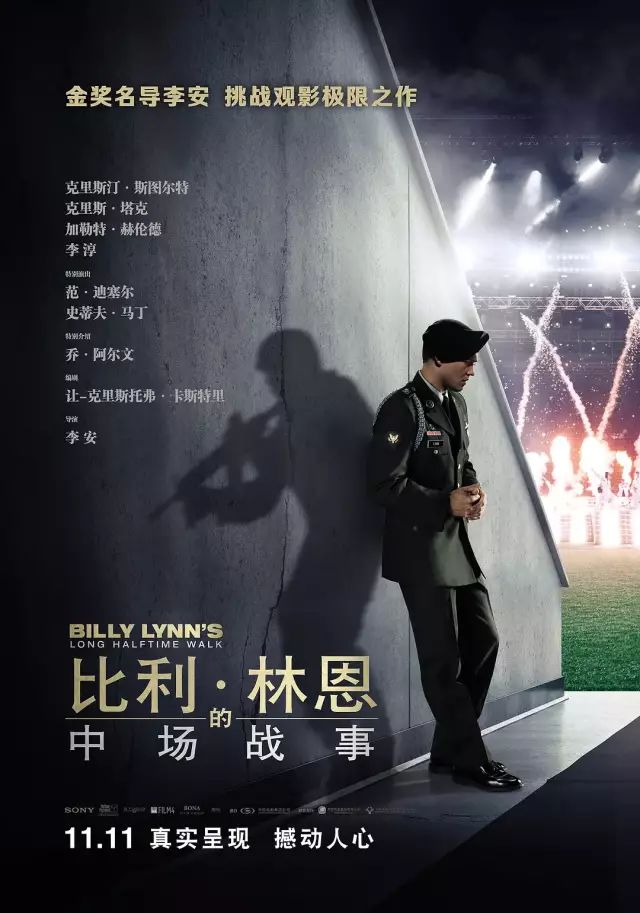

他之前的《比利林恩的中场战事》就已经亏损了,但成本较低,投资4000万美元,再亏也有限。在北美仅仅拿到了173万美元的票房,几乎可以忽略不计。全球票房3093万美元,其中内地票房1.64亿元人民币,当时约相当于2447万美元,占到这部电影全球票房的近80%,可见内地观众对李安的死忠程度。另外也可见内地观众对高技术电影的热爱是全球第一的。

《双子杀手》投资1.38亿美元,北美票房已经彻底仆街,估计最终票房勉强达到3000万美元。要想不亏本,内地最终票房起码要在25亿元以上,然而,从目前表现来看,能达到2.5亿都很勉强。也就是说,全球最终票房很可能不足1亿美元,巨亏已成事实。

李安近些年痴迷于用远远超出目前平均水准的技术来拍电影,对电影业来说是件好事,但对他本人来说,算是又一次惨痛失败。

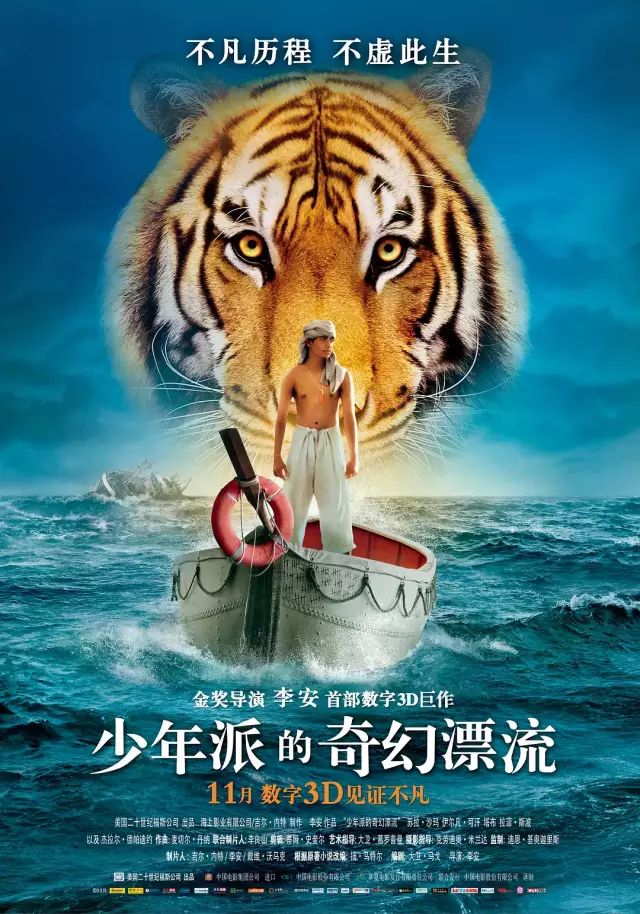

2009年的《阿凡达》获得巨大成功后,这一年可以算是3D电影的元年,虽然之前也有一些3D电影,但几乎没引发什么反响。3D电影真正成为潮流正是从阿凡达开始,之后电影的拍摄和观看都多了一种选择。但其实《阿凡达》之后真正能用好3D技术的电影其实相当有限,在我来看,仅有马丁西科塞斯的《雨果》,和李安的《少年派的奇幻飘流》,这两部电影没有辱没3D这个词。现在我们看的绝大多数3D电影其实只是为了圈钱,2D的效果一点都不弱于3D,制作成3D根本没必要。

李安痴迷于高技术拍电影,从少年派就开始了,看过这个电影的人,多半都会惊叹于美如画的3D效果。这也是李安目前票房最高的电影,全球达到7亿美元,一部有着强烈文艺气息的电影能拿到这个票房,非常了不起。

不知道是不是这部电影让李安对高技术有了很大的信心,从此他就谜一般沉迷或者说沉醉于用最顶尖的技术来拍电影。《比利林恩的中场战事》就是这么一部用4K/3D/120帧技术拍出来的史无前例的超级清晰电影。

李安的步子迈得太大太大了,把电影这种每秒24帧的谎言直接提升到了120帧,哪怕是业界之神卡梅隆,拍《阿凡达2》也不过是用48帧来拍摄。当年《阿凡达》上映时,影院普遍的可以基本满足技术升级,能放映3D的影院相当多,于是这样一部对观众来说全新的超级新鲜震撼的3D感受瞬间就把全世界的观影热情引爆了。那会儿排队购票有如春运的场面,内地已经许多年没经历过,之后也再没有过。

技术的革新意味着巨大的进步,对电影这种一直要走在技术前沿的事物来说体现得就很明显。电影技术从无声到有声,从黑白到彩色,从2D到3D,从新奇的小玩意到现在巨大的电影产业,技术革新一直都能迅速在电影上得到体现。然而这里头有一样东西始终没有变过,就是电影的拍摄一直都是24帧/秒。

最早的电影拍摄,一幅静止的图像被称为一帧(Frame),影片每一秒放映24帧,因为人眼的视觉暂留现象正好符合这个标准,看到的画面就是连续流畅的。每秒钟胶片走24格,可以想象成照相机拍了24张底片,一秒钟内在人眼前全部闪过,于是静止的画面在人眼里就成为了动画。

可以看到,每秒24帧,30帧,60帧的画面对人眼识别来说是有很大区别的。24帧会有些模糊和不连续,但到了60帧的时候,就会看上去非常顺滑。它的单位帧/秒,也叫做fps。

每秒能放映的帧数越多,显示的动作就会越丰富顺畅,那么,要不要追求越来越高的帧速呢?

其实未必,当一个视频的帧速越高,数据量就会倍增,非常不利于存储和传输,不仅文件的体积很大,处理任务的难度也会加大,后期的渲染工作也会明显加倍。另外,人眼在看大约超过100fps的视频时,一般就不容易感觉到明显的流畅度提升,毕竟人眼对画面的感觉是有上限的。

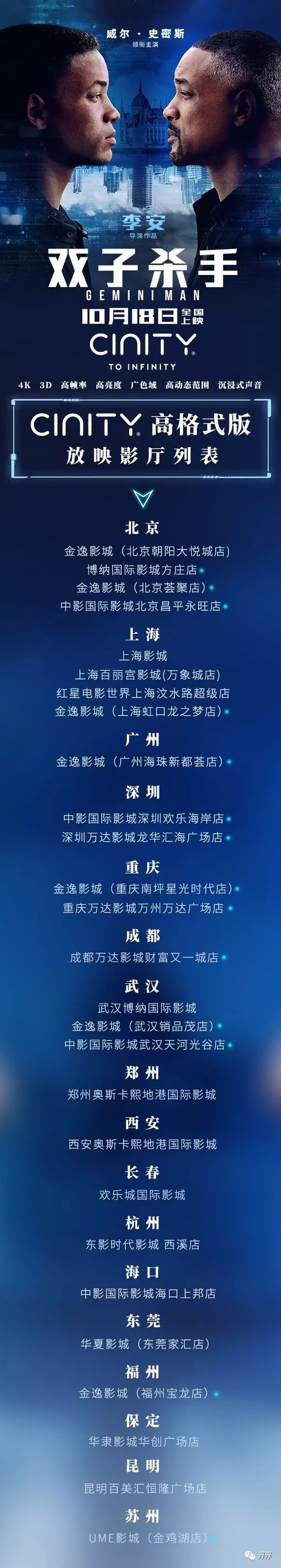

越高的帧速,对硬件设备的要求就越高,如果硬件本身不支持高帧速,那么不管拍摄时用多高的帧速,在影院里也是播放不出来的,高出来的帧速也就毫无意义。而且支持高帧速的设备非常昂贵,以目前影院普遍放映设备来说,根本达不到双子杀手4K/3D/120帧的上限。从目前来看,全国能达到这个放映要求的影院不过27家。然而早在去年,全国影院就已经超过一万家了,影院数量仍然在以高速增长,但绝大部分影院是不可能让观众看到上限标准的《双子杀手》的。一般能达到2K/3D/60帧就不错了,然而就以这个标准来说,也已经远远超出一般电影的清晰度。

这个标准出来的电影,和以往是非常不一样的。电影有个词叫做景深。简单说,就是对焦的范围,它决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。这样的场景我们经常能在电影中看到。

用不同的景深,能把画面调节得千变万化,于是在银幕上呈现出来的效果也是各种各样,能很好的把导演想象中的画面表现得更艺术化或者更商业化。

然而,高达4K的分辨率是怎么样的呢?这是目前最高级别的电影分辨率4096*2160,总像素超过800万,目前国内数字电影放映机流行的是2K级别,即2048*1080,总像素200多万。像素越高,画面就越清晰,4K的清晰度从理论上来说是2K的四倍。4K加120帧意味着我们看到银幕上的画面是极度清晰的,连景深都不再有了,画面中任何一个角落都纤毫毕现,给人的感觉就不再是在看电影,而是隔着一层玻璃在看另一个世界。于是与以往看的电影都不同,这种极高清晰度的电影就会带来巨大的信息量,猛的扑向观众的眼睛,不习惯这种电影,就会觉得眼晕,严重反应的甚至可能会反胃恶心。

先不说电影拍得好不好看,就仅是这种不适的生理反应,就足以把大量观众挡在影院之外。《比利林恩的中场战事》在北美上映时,就被观众诟病没有电影感。而这次派拉蒙在宣传《双子杀手》时,北美地区就根本不打出高清晰电影这个概念,就是怕引发观众反感。上映的版本也全部是2K/3D/60帧,或者这个标准以下。

这种高清晰度电影因为比一般电影所含的信息量要多得多,动不动就是几TGB,远远超过现在一般电影几百GB的容量,一般影院的设备远远达不到这个级别,根本放映不了。而要把设备升级换代是非常昂贵的,所以目前我国能以最高标准放映双子杀手的影院才会这么少,只有二十多家。影院没有升级换代的动力,原因不只是因为昂贵。另一个原因就是,片源非常非常少。目前以4K/3D/120帧标准拍摄的电影,只有2017年的《比利林恩的中场战事》和现在上映的《双子杀手》,这两部电影正好也都是李安导演的。比利林恩可谓是票房惨败,现在双子杀手同样也是。既然两部电影都没有什么市场,又没有别的同样标准的片源,那么影院为什么要引进昂贵的设备以备放映可能永远也遇不到的电影呢?它没有这个动力。

李安做的这个事,非常非常冒险,可以说是赌上了自己在好莱坞的未来。一个导演,哪怕是超级大导,投资方同样不能允许他多次失败的。连续两次败在同一类电影上,说明观众不认可,可以想见再也不会有投资看上这种电影。市场不成熟,影院设备也跟不上。顺带着连投资者都不会再青睐李安了,哪怕他手捧两座奥斯卡最佳导演的奖杯,他的好莱坞之路就此断绝也是有可能的。不过对内地来说这却是一件大好事,李安这个名字,在内地绝对有大把的投资者喜欢,热烈欢迎李安来内地拍片!

对极高清晰度的电影,观众有一个普遍的反应,就是没有电影感了。这个要怎么说呢?所谓的电影感得先从我们的眼睛说起。眼睛的适应能力是很强大的,比如,我以前从来没见过60帧,因为所有的电影基本上都是24帧的,习惯了这种帧数。突然有一天,我看了60帧的《比利林恩的中场战事》,就会觉得画面怎么突然变得这么清晰流畅,一点都不习惯。平时电影中的景深,快速移动时出现的模糊重影,全都消失不见了。以前看电影可以明确意识到银幕里是在放电影,高帧速电影则是把这种隔阂给消灭了。人眼在突然全新的画面前,肯定是很不适应的,于是就有了没有电影感这种说法。

但其实呢?24帧的电影感只是因为我的眼睛适应了这个刚好达到流畅度边缘的速度,所以大脑把这个刚刚及格的分数当成了理所当然。就好象如果我在厕所呆一天,鼻子也会适应厕所里的味道,于是就会觉得也没什么味道啊?但实际上还是有味道的。同理,我长期看的是24帧的电影,眼睛也适应了,所以并不会觉得这种刚刚达到流畅感觉的速度有什么问题。但是如果让我长期看60帧的画面,突然再让我回去看24帧的电影,我一样会觉得怎么一点都不顺滑了?还有重影?还有模糊?受不了受不了。

另一方面,因为电影几乎从诞生之时就是以24帧/秒播放,于是,在这个速度上玩出了无数花样,各种技巧。电影感也是建立在这个速度上产生的,当一样东西突然强势突破进来,达到60帧了,原先所有玩的花样都不再适合这个速度了,我们脑海中自然形成的对电影的感知也就不复存在。习惯的力量是可怕的,一个长达百年的习惯突然被打破,也就难怪人们的反感与排斥。

李安就是一个技术上的先行者,要对人们旧有习惯来个猛烈的突破,第一个吃螃蟹的人通常下场都不太好。前面列举了许多对他新技术拍片的不利因素,他作为业界资深导演,对这些肯定心知肚明,但仍然坚持如此,这一点让我万分佩服。

说回《双子杀手》本身,这部电影用的剧本是上个世纪写的,编剧就是权游的编剧两个BD之一。

没错,就是右边这位被万千粉丝痛骂的把权游给写烂尾的编剧。

这个剧本以上世纪的眼光来看,还算有个不错的点子,克隆人自己杀自己,然而因为迟迟未能拍成电影,这个点子早就不新鲜了。剧情方面几乎不用看电影也能猜个七七八八,所以在观影过程中觉得故事平平,几乎没有任何意外也就一点也不意外了。

任何新技术都要为剧情服务,如果新技术不能为故事增色,反而显得格格不入,新技术再厉害也是白搭。

在体现高技术方面主要有三场动作戏,追车,地下墓穴打斗,最后的机枪扫射。

追车戏里,换了以往24帧电影,这种高速追逐通常会用飞速驶过造成的模糊感去营造氛围。但120帧的拍摄条件下,每一个运动镜头都超级流畅清晰,用模糊感去拍戏是不可能的。在那个非常惊艳的长镜头里,威尔史密斯骑着摩托车高速穿过小巷,巷内的景色不是一闪而过的虚影,而是清晰可见的真实存在。李安在这里放弃了剪辑,本来在24帧电影里应该虚化的景色变得无比清楚触手可得,就把追逐戏的速度感紧张感体现得淋漓尽致。

地下墓穴打斗,在高帧数的流畅感支持下,每一下拳脚的速度与力道都可以被双眼捕捉到。光线下的粉尘飞舞,每一粒的轨迹都成为打斗的一部分,环境在这个两个不同却又相同的个体和身分的剧烈对抗和识别中起到了极为重要的作用。环境在高清晰度的加持下,不再是辅助作用,它本身就是仪式的一部分。

枪战部分几乎可以用恐怖来形容。重机枪向主角藏身房屋扫射,子弹掠过的火线,被轰成碎片的墙体,玻璃,家具,在空中狂舞,每一个微小的独舞部分都可以被眼睛捕捉,全部汇合在一起,银幕仿佛都碎裂成无数块。这种极度清晰的3D效果,这种立体感会让人有一种被巨大恐惧震慑的代入感,好象那些炮火真正在身边高速掠过,简直无限真实。

但与此极不相称的是,剧情的普通与平淡。特别是老小两个史密斯,亦父亦兄弟的微妙情感并未充分展现出来。李安的电影中,若有若无的,经常有父子之间拧巴而又难以明言的关系。但这部电影里,小史密斯在得知自己身世后,几乎是立即倒向了老史密斯一方,这中间的情感转变并没有得到充分诠释。虽然他从小就被克里夫欧文欺骗,但二十来年的生恩真就不如养恩大么?这个地方的弑父情结没有什么说服力。

细微情感的植入有些勉强,故事的平淡,普通。哪怕是几处动作戏非常出色,仍然不能掩饰电影整体的失败。不受观众待见也就可以理解,没有共鸣的电影难以在口碑和票房上得到肯定。商业电影票房论英雄,李安此次不能说开拓时代,只能说走火入魔。

高技术并不是电影发展道路上的绊脚石,理应成为电影更好看的强力辅助,但是初步尝试未必就能吃到技术的甜头,这一点万分敬佩李安,感谢李安,让观众又有了另一种对电影的期待。只是,经此失败一役,极高清晰度电影的元年不知道要到什么时候才能实现了。