对项目有兴趣或想咨询项目,请您拨打:400-185-7758

刷脸支付将引发体验经济时代的到来

1998年约瑟夫.派恩和詹姆斯.吉尔莫(Joeph Pine和James Gimore)在哈佛商业评论上的一篇文章解开了“体验经济”的面纱,2013年,二人再次联合撰写了《体验经济:过去、现在和未来》一文,系统性的阐释了“体验经济”的内涵。

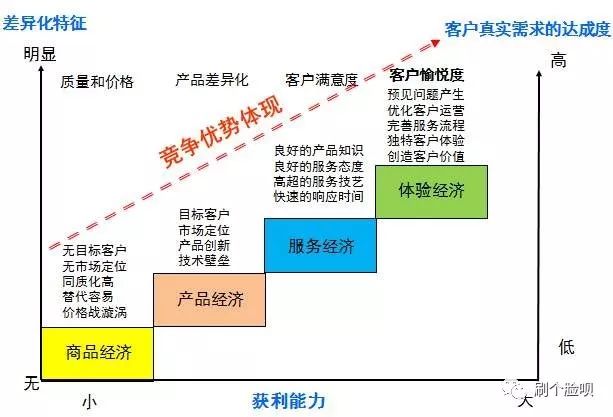

随着社会的进步,不同时代有不同的经济产出:

初级产品—产品—服务—体验—变革。

其中这样阐述到:

在一个典型的“生活中的一天”里,消费者与企业服务的互动是这样的:打电话给呼叫中心、在便利店柜台等待、在加油站大声喊服务员、在银行窗口排队等候、等出租车、乘坐穿梭巴士、忍受空中旅行、退房、参观购物中心、支付汽油费用等等。

企业认为“顾客根本不会在意”体验服务,虽然顾客的真实需求很难确定;例如:传统的焦点小组法、未来情景法、联合分析法、调查问卷法也难以确定。但要从新角度去确定客户需求,即根据顾客的体验反应去寻找独特性,去关注每个鲜活生动的人,而不是虚无的群体概念。

营造体验的过程中,激发惊喜是最重要的因素。

顾客惊喜=顾客感受之-顾客期望值

顾客悬念=顾客未知的新惊喜-顾客已知的就惊喜

企业要超越“我们该如何做”及“挂科想要什么”的思维模式,该问自己能让顾客“回忆什么”。在瑟夫.派恩和詹姆斯.吉尔莫看来,糟糕的用户体验会反作用于企业盈利能力的提升,而盈利能力的下降将导致服务效率的下降,从而陷入由用户体验到服务价值下降的恶性循环;而在以体验经济为导向的商业活动中,优质的消费体验也同样能反促服务价值与效率的提升。

在越来越数字化的世界中,人们对于体验的敏感程度远远高于产品或者服务本身所具有的价值。以前一段时间处于风口浪尖的“炒鞋”为例,人们对于稀缺版限定版球鞋的热情,远高于普通款,其背后的原因就在于由“稀缺性”带来“被关注感”的深层情感体验。

支付作为交易的关键节点,其本身的体验感也至关重要,谁能将支付的单一结账功能转化为多重功能,谁也就实现了支付体验高粘度;而从支付方式的演进历程来看,支付方式始终沿着“便捷化、轻量化”的趋势发展,在人们进入数字化社会以来,卡片支付、扫码支付、人脸支付等新技术的应用不断引发支付形态的革新。

因而,可以确定的是,拥有“体验革新”优势的产品与服务将逐步完成对老旧产品、服务的取代。因此,在支付领域内,“支付无感”也将成为支付方式进化的最新形态。无感支付商业化落地的基础在于,消费场景的碎片化将使得流量转化难度不断上升,“体验式消费”中用户感知的重要性也愈发凸显,刷脸支付为连接点的商业生态的构建,实质上也是一场对B端流量效益转化的赋能。由“购物”到“取物”的转变,实际上是“体验经济”中对目的性较强的消费场景稀释和整合。

国内在交通部的主导下,ETC的普及率走上“快车道”,据交通部公开数据显示,目前,全国ETC用户已经累计达到用户累计达到14348.99万。此外,据中新网报道,支付宝已经开始在山东地区试点基于ETC设备的加油站支付以及停车场支付等多场景下的刷脸支付。由于支付宝微信两大支付生态的完善,刷脸支付的作用更多的是对B端商家的“体验赋能”。

目前高速公路无感支付的应用情况来看,ETC实际是只是免去了找钱、刷卡、扫码这样的实际交易场景,通过车牌识别等技术实现自动扣费。

刷脸支付商业化

对于阿里和腾讯来说,谁赢下这场刷脸支付前哨战,谁就将夺得体验导向时代的市场主导权。于是乎,在巨头的推动之下,刷脸支付开始迅速进入到规模化落地的阶段。任何一项面向C端的新技术应用,往往都需要足够的用户教育因此,对于需要以B端商户作为“前沿阵地”的刷脸支付来说,无论是C端用户习惯培养还是B端商户的游说,都需付出资金成本和人力成本。阿里和腾讯之所以迫切的需要以补贴迅速实现刷脸支付的规模化商用,其原因在于,渡过用户教育的“阵痛期”后,在接近刷脸支付体验的“降维打击”下,由棘轮效应引发的用户粘性将成倍提升。因而,谁最快实现规模化,谁就掌握打开刷脸支付大门的主动权。

前麦肯锡资深合伙人理查德·福斯特在《进攻者的优势》一书中提到:企业界向来都有进攻者和防守者,只有不断的进攻,懂得运用新方法,去挑战极限才可能有新的转变。

进攻者的关键可能在于技术优势,不断扩展自己的思路。

在微信与支付宝的“刷脸识别”争夺战中,双方实力看似不分伯仲,事实上具有先发优势的支付宝拥有更完善的支付生态体系。对于微信而言,作为支付领域的“修昔底德式挑战者”,以社交为核心的关系链条是其最强的壁垒,同时也是进攻的优势,在刷脸识别抢占市场占有率的过程中,如何以社交为核心抢占“体验经济”的先机,才是这两大巨头决胜物联网时代成败的关键。

结束语:

在以用户为中心的消费经济时代,新技术应用下的体验式经济将成为后流量时代B端转化效率提升的关键。在5G技术、物联网技术全面落地的下个十年,以刷脸支付为触点的“体验经济”也将进入商业化应用的阶段。但无论技术发展如何变化,有一点可以确定的是,在消费端体验更加敏感的当下,只有以用户体验为中心的产品与服务,才能赢取消费者们的信任和青睐。