留学咨询请添加

小编微信:arcatedu

这篇文章是【导演的十年】系列的第十四篇每个导演背后,都有你不为人知的心路历程

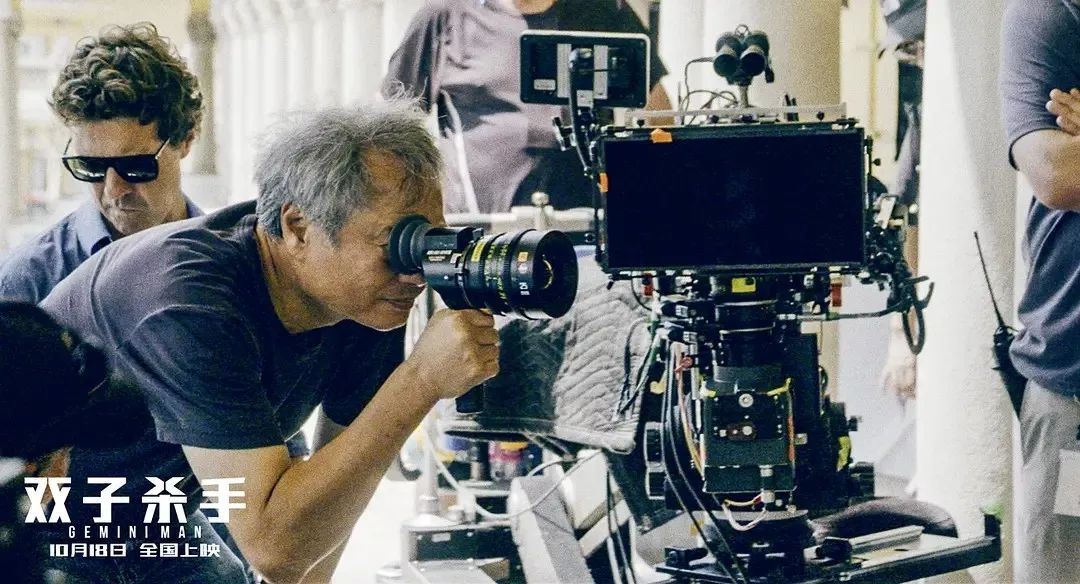

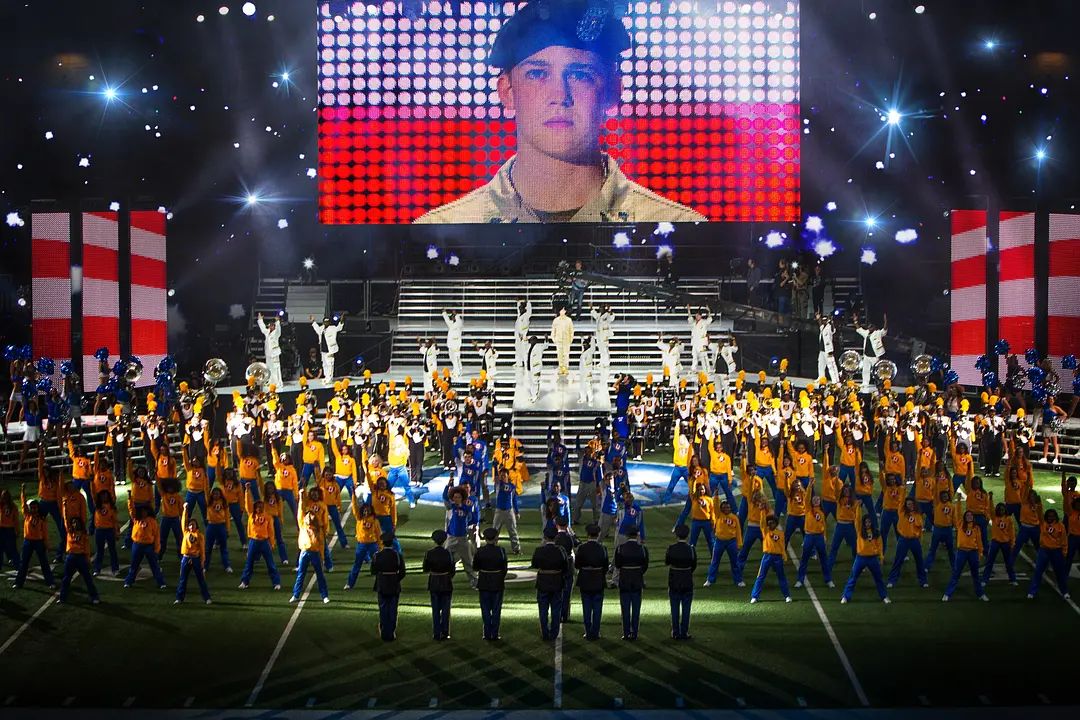

10月18日,李安导演的新作《双子杀手》在中国内地影院正式上映,这部作品是李安自《比利林恩的中场战事》之后暌违三年的又一部3D/4K/120帧电影。与三年前上映的高帧率电影相比,影片在技术层面上又做出了新的探索。除了再次使用高帧率规格放映之外,这次李安用数字技术创造了一个人类角色,为了让这个数字克隆角色以假乱真,李安携手500多人的好莱坞顶尖特效团队维塔工作室,潜心制作了整整两年,通过高水准的面部及动作捕捉技术让51岁的威尔·史密斯在大银幕上与23岁的自己完成了一次对手戏。《双子杀手》在放映模式和声效模式上也有所革新,影片的最高放映亮度也调高到了14FL,使得3D电影的放映亮度与标准2D电影保持一致,在保持亮度的基础上暗部也能表现出应有的细节和色彩。普通3D亮度最高一般是7FL,观众的观影体验感被大大提高。这部影片还融合了高动态范围、广色域、沉浸式声音等电影放映领域的新技术,让詹姆斯·卡梅隆甚至誉之为“新白金标准”。对电影技术领域的新突破也被《加勒比海盗》系列的金牌制片人杰瑞·布鲁克海默称赞为“就像从黑白电影到彩色电影的飞跃。”

3D/4K/120帧电影究竟意味着什么?在电影发展早期,由于电影胶片制造成本高昂,为保证画面的基本流畅度,24帧/秒便是从胶片时期沿用下来的传统放映格式。这既能满足人眼视觉暂留的最低帧数,也能做到有效控制制片成本。但在传统24帧3D电影中,因为受影片亮度等条件影响,一旦物体快速运动就会使得影片呈现出画面模糊等情况,从而影响观众的观影体验。自李安在《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》中尝试120帧格式,即每秒120个画面,相比24帧,观众开始有机会看到更清晰更真实细节更丰富的电影。除此之外,《双子杀手》还使用了最新的CGI技术,观众不仅能在影片中看到24岁的威尔·史密斯,还能看到他与年轻时自己的对手戏。

主演威尔·史密斯饰演的国防情报局特工,在退休之际意外遭到一名神秘杀手追杀,而杀手就是自己的年轻版克隆体。尽管这一情节的设置颇具看点,但在电影可视化进程中由于技术问题一度使该片成为“无法上映的54部电影”中的其中一部。《双子杀手》预告片

在英国作家西蒙·布朗德出版的《无法上映的54部电影》一书中,收录了54部著名导演未完成的作品,讲述了它们在拍摄中途被搁浅,因种种原因无法最终完成的幕后故事,其中第52部,便是由著名惊悚电影《迷失》的作者达伦·莱姆克创作的《双子杀手》。《双子杀手》的剧本早在1997年便已创作成型,20年中共有多位导演被传出将要掌镜该片的消息,其中不乏《壮志凌云》的导演托尼·斯科特和《洛城机密》的导演柯蒂斯·汉森,但最终都因为“技术”原因而不得不暂停搁浅。

技术问题对于幕后特效团队来说的确是个不小的挑战,首先高帧率电影的拍摄难度本身就是个问题,再加上用120帧+3D拍动作戏更是要解决移动镜头快速的动作的问题,它的连贯性,以及人物细微表情及情感的表达,都将真实再现于观众面前。为了制作出年轻时威尔·史密斯的画面,特效团队收集了大量他年轻时的照片做样本,并对他进行面部和身体数码扫描。这让李安导演也忍不住调侃,“因为这部电影,我对威尔·史密斯的脸可能比他妈妈还要熟悉,他的妈妈可能都没这么久地看过他”。拍摄克隆体角色时,特效团队借助动态捕捉技术获取史密斯的表情和动作,而后用CG特效合成年轻版的威尔·史密斯。为了真实再现年轻时威尔·史密斯的每一丝肌肉反映,片中一场只有4分钟的打戏,最终制作了长达9个月,只为让年轻的威尔看起来更真实。

不过也有不少观众认为,高帧率影片因为画质过于清晰反而削弱了电影的特征——造梦般的距离美。对于大部分李安影迷来说,最主要的关注点还是在于故事情节是否打动人,而非以假乱真的画面清晰度。

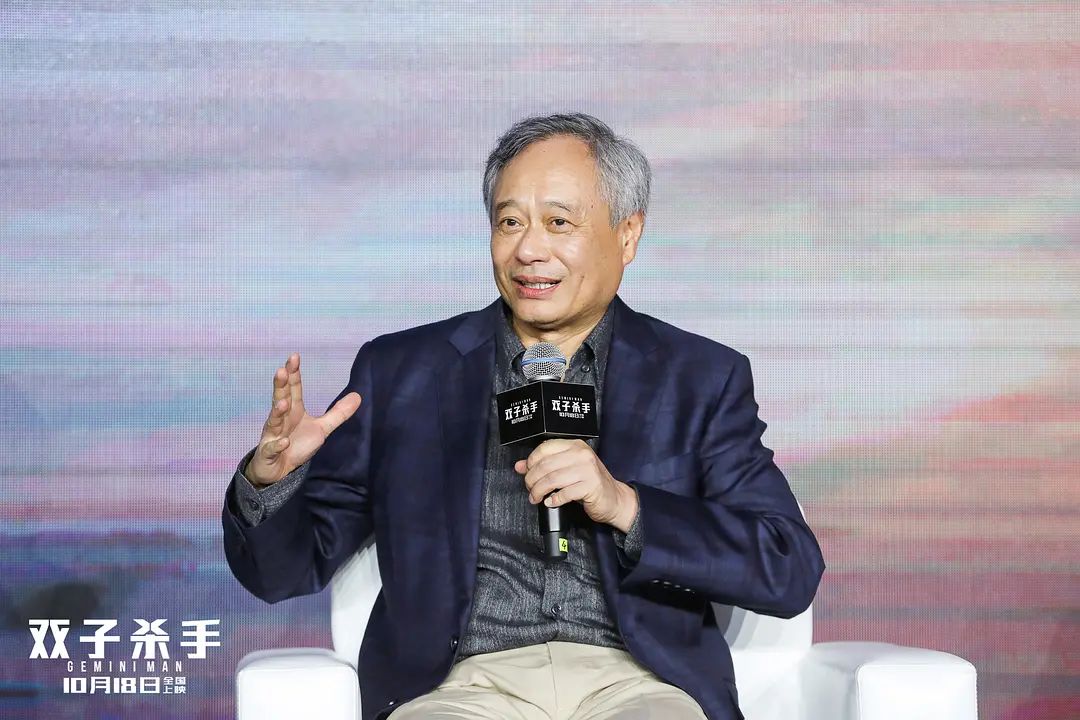

再加上影片由于拍摄成本的限制,使得这部电影“没有尝试新的讲故事方式,还是用很传统的、动作片的方式把它讲出来”。因此观众目前似乎并不十分买账,从当前的点映成绩来看,《双子杀手》在北美首周票房并不十分理想,烂蕃茄新鲜度仅为25%,IMDB 5.7分,国内豆瓣评分7.1,高于北美口碑。李安导演也对于电影市场中观众观影喜好分化的现象有着自己的看法,在《双子杀手》国内首场看片会映后,李安导演表示“电影发展到今天100多年了还是这个样子,很多东西已经僵化了,制式化了”。“我觉得中国观众对电影这件事还是很热心,所以对我这种冒险的心情来讲,做新技术尝试的时候,感觉也是充满了希望”。

已经年过花甲的李安导演用他自己的话说“本该可以颐养天年好好过几年日子了”但却仍旧选择尝试用一种不同的,更新奇的方式来做梦。电影对李安来说更像是一个美丽新世界,技术上的不断尝试,让李安导演有机会挑战“自己做不到的事情”,困难和挑战带来的新鲜感让他找回了最初做电影的初心。 “我还有许多好奇心需要满足,因为我相信电影嘛“,永远保持好奇心,永远留有对未知领域探索的勇气。打破自己,重塑自己,65岁的李安没有偏安一隅,他用对待电影的赤子之心研究打破电影与技术之间的壁垒,“还有很多疑问我需要解答,为我自己。同时也为年轻的从业者和观众,看看能否创造一个新的可能性”。

对于李安导演而言,他的作品从来都是不安于稳定已有成就的,也不将作品停留在自己擅长的舒适圈中。作为、个人作品与电影技术及美学风格极致融合的导演之一,早期的“家庭三部曲”—— 《推手》《喜宴》《饮食男女》大获成功后,他非但没有沉溺在擅长的叙事领域中,反而开始尝试各种类型的影片及创作方式。影片《与魔鬼同骑》将矛盾焦点聚焦到美国南北战争问题;《卧虎藏龙》在西方成功树立起了东方武侠片新标杆;《断背山》与《色,戒》描述了不同生活背景下以及不同人文环境下的爱情故事;《少年派的奇幻漂流》首次尝试CGI制作,并在好莱坞的电影中注入了东方文人的哲思;《比利·林恩的中场战事》用新的技术手段革新了战争电影;这些年一直处在自我突破当中的李安,通过电影技术将东西方文化相互融合,从侧重于人文叙事情怀到对电影前沿技术的主动探索,李安电影的技术轨迹折射着创作者关于电影技术的审美思考。正如他自己所说:“拍电影这件事上,我是一个贪心的人。面对新的挑战,虽然会害怕,但还是没法抗拒”。

李安导演早期的文艺片更多的是在于对人物精神层面和文化需求方面的探索,因此当时作品的焦点多集中在多元文化、伦理观念等方面。在“家庭三部曲”中,导演大多使用固定机位,运动镜头的使用相对减少,使观众更能将注意力集中到人物的精神状态、动作及故事情节的叙事方面。景别的选择上大多使用中近景,由于在故事片中人物才是影片的主体,因此在中近景中能加强展现影片的主要叙事对象。此时胶片电影的创作形式,能够呈现出这一类型影片所需要的光影质感以及家庭中各个物件的重量感与厚重感,这一类型影片中充斥的胶片的颗粒感是数字电影难以做到的独特艺术魅力。电影处女作《推手》在1991年的第28届台北金马影展中取得了三项提名以及特别评审团大奖的荣誉,此后的《喜宴》更是在第43届柏林国际电影节中获得最佳影片金熊奖。李安导演的“家庭三部曲”使他正式进入观众视野,为他在影坛赢得了荣誉,也首次让国际影坛注意到李安这个东方导演的名字。

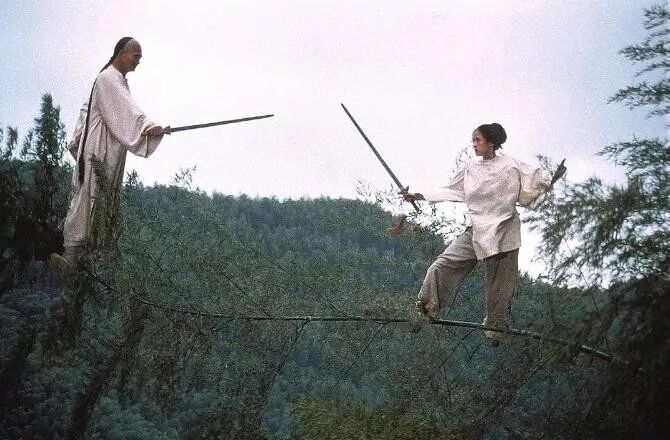

虽然此时已在行业中崭露头角,但《喜宴》在最开始由于题材问题而不被主流市场所认可,最终导演通过挖掘不同地域文化之间的相容性,并用电影这一媒介既展现出东方文化的底蕴与内涵又表现出了东西方文化所存在的差异,使得多元的文化氛围被观众所接纳。而李安导演关于技术与艺术的美学思考,也在市场之中保持着清醒的对美学的认知平衡。2000年的作品《卧虎藏龙》是李安导演对于武侠片的首次尝试,这部电影让西方媒体了解到东方美学的气韵,也掀起了华语武侠片的浪潮。《卧虎藏龙》的对于竹林戏的拍摄显示除了别具一格的东方美感,竹林的摇曳晃动与变化莫测形成了视觉效果上独有的特色,导演通过竹林中的对峙戏份展现东方文化中你进我退的文化内涵,从而完整表现导演所要表达的东方武侠的意蕴。

影片中的打戏用了很多景深镜头来表现打斗意境的画面,能让观众通过外力的渲染体会到人物的情感和心理变化。例如李慕白站在竹尖之上却依旧稳如泰山,这一经典镜头将武侠的最高境界表现得含蓄而又高深莫测。《绿巨人浩克》是李安对于好莱坞商业模式与数字电影的主动探索,这是李安首次触及漫改影片,也是他首次将CGI技术运用于影片并成为该片的主要亮点之一。将人体捕捉技术与电脑相合成,创造出一个与人类相似的巨人,把电影中人物形象的美感与新的技术革新紧密融合起来,同时又不乏东方文化内核的思考。该片作为李安对好莱坞电影模式的最初探索,与《卧虎藏龙》一同在电影技术的探索上起到了起承转合的作用。

《少年派的奇幻漂流》让李安第一次尝试接触3D影片,也是第一次接触数字电影,而在此之后《比利·林恩的中场战事》则让李安导演成为了“120帧元年”的创造者。与传统的电影艺术相比,电影中的技术这时已经不单单是工具性质的存在,反而是对艺术审美的表达起到了至关重要的作用,因为技术的发展,使得电影艺术展现了更多出乎意料的跨界融合以及无限可能。

虽然电影在上映之时引发了不小的反响,但李安没有为了炫技而炫技,他仍旧用自己的创作理念为过度依赖技术而忽略叙事剧情的3D影片扫除了一些偏见,电影技术与电影艺术的表现应该是一种相辅相成的关系,而不是顾此失彼只协调其中一方,影片让观众再一次感受到独属于李安的人文关怀和东方哲理。影片中3D技术的运用,将一部原本认为“最不可能影像化”的小说搬上大银幕,李安对技术的理解以及运用程度,使得技术与美学方面都得到了质的革新,让技术不仅仅停留在为好莱坞动作电影和科技电影服务的范畴,而是去挑战一个前所未有的维度。正如李安导演自己所说:“最具有挑战性、最刺激的部分,就是你可以去制定规则或者发现规则,这一点会让这条路走得值得”。事实证明这种技术所带来的更宏观的课题既是电影美学上的突破,也是不同凡响的审美体验。此后李安选择使用高科技手段制作的电影,更是不遗余力的向着新技术的界限不断尝试和探索。而《比利·林恩的中场战事》便是对高帧率电影的初次探索,这部影片也使李安站在了电影技术先锋探索的前沿。

《比利·林恩的中场战事》是初尝试,《双子杀手》是历经打磨之后更为成熟的完整呈现,是一种与观众、商业与个人表达的高度结合。正如美国作家约翰·厄普代克所说:“一个人一旦有过一流的经历,就很难对二流的东西感兴趣。”对李安而言,他曾见识过电影技术能达到的最高制作标准,一旦看到它,就再不能假装从来没看到过。技术发展下的电影艺术不仅要通过动作戏在视觉上给予观众更高的刺激和愉悦感,同时也应在故事的发展内核做到精准又深刻的表达。毕竟“电影不仅是造型的、固定的,更是节奏化与音乐化的,它的艺术目的在于抓住生命内部的流动,运用综合性的视觉语言”。

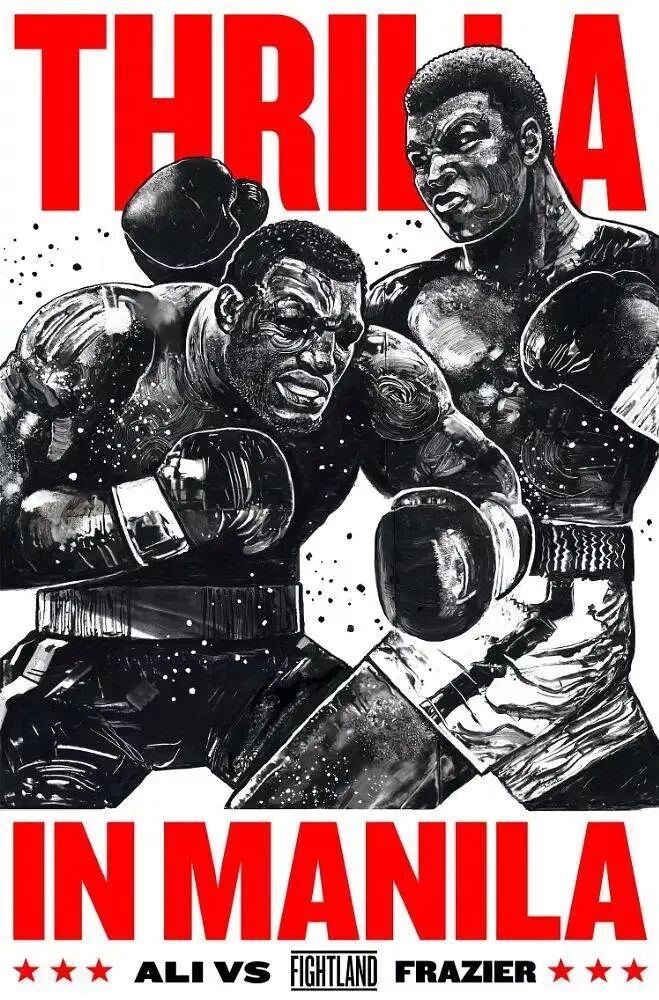

虽然电影的革新之路或许并不被大多数人所理解,但在电影世界中技术与艺术之间从来就不是相冲突的,反而是互相影响互相成就互相融合的关系,每一次技术的进步都推动着电影艺术未来的走向,而对于电影艺术更高的追求又使得技术不断的更新发展。观众或许未对高帧率电影形成统一的审美倾向,但李安仍旧认为高帧率电影可以呈现出一种“全新的电影语言”,“ 我们追求的是下一个媒介,我们应该采取小步走还是冒着巨大飞跃的风险?对我来说,我宁愿经历痛苦和幻想破灭。”在好莱坞都开始探讨是否要用竖屏拍摄来适应手机的年代,“李安导演捍卫了电影的技术尊严”。只要有机会就不会放弃对于电影技术的探索和运用,期待在下一部作品《马尼拉之战》中我们还能看到对电影有着孜孜不倦进取精神的李安导演,因为创作对他来说“不是求生而是求死,是自我解构的一个演化过程”。

获取更多海内外电影讯息,请扫描下方二维码,关注我们。