点击上方蓝色“国关国政外交学人”可订阅学习

学人简介作者系外交学院副教授,北京市对外交流与外事管理研究基地研究员

关键词:英语教学; 志愿者; 跨文化交际能力; 国际交往中心

内容提要在建设国际交往中心背景下,对北京市5所高校共100名参加过2019“一带一路”高峰论坛服务的志愿者进行问卷调查和半结构式访谈,以探究学生跨文化交际能力的现状。结果发现,大学生志愿者的跨文化交际能力还不能满足北京市国际交往中心建设的需要。基于此研究结果,本研究提出了相应的跨文化交际能力培养模式。

1. 引言2014年,中国领导人视察北京,指出北京要坚持和强化首都全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心的核心功能。《北京城市总体规划(2016年—2035年)》提出,北京要建设全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心。

“国际交往中心”是党和国家赋予北京的神圣使命与重要战略定位。国际交往中心的主要特征如下:一,外交访问和友好往来频繁。北京共有138个大使馆,两个名誉领事馆,16个国际组织驻华代表机构,189个外国新闻机构,6441家外国企业代表机构,15000余家外商投资企业;二,举办大量大型国际会议。举办大型国际会议数量是城市对外交流频度的重要标志,被国际上公认为现代国际交流的重要渠道和高级形式。根据国际大会与会议协会(ICCA)最新发布的数据,2014年接待国际会议数量全球城市排名中,北京排名第14位,位居中国之首,亚洲第二;2017年北京接待高规格国际会议的数量为81个,位居亚太城市第六位,中国之首。

这些国际会议与国际活动必然需要一定数量的志愿者,可以说这些志愿者好比中国的一扇窗户。有效提升志愿者的跨文化交际能力对加速北京的国际化、对外传播中国文化、提升北京在世界城市中的竞争力至关重要。

但是,我们对时下首都地区志愿者跨文化交际能力的实证研究数量还非常少。正是基于此现实需要,我们进行了此项研究,包括两项内容:一,北京市大型活动志愿者跨文化交际能力现状调查;二,有针对性的跨文化交际能力培养模式。

2. 跨文化交际能力界定与测评跨文化交际(Intercultural Communication)这个名词的提出要追溯到1959年美国学者E.T.Hall的专著《无声的语言》(又译《沉默的语言》英文名The Silent Language)。自此之后,跨文化交际逐步成为一个独立的研究领域。胡文仲(1999:1)指出,“具有不同文化背景的人从事交际的过程就是跨文化交际。”由此可以推断,交际与跨文化交际的不同在于交际双方语言的不同和文化的差别。比如,我们和外国旅游者、外国留学生、外国教师的交往是跨文化交际;阅读外国小说、观看外国电影、电视节目的过程也是跨文化交际。而跨文化交际能力是一个复杂、多向度的概念系统,指恰当运用语言文化知识与异文化成员进行有效而得体交际实践的能力(张卫东、杨莉,2012)。

就构成要素而言,本文将采用Chen&Starosta(19982000)提出的认知、情感和行为三维理论。主要原因是以该理论为基础设计的跨文化交际能力量表有较好的信度和效度。具体而言,认知维度指主体对本族文化和目标文化知识与文化规约的理解和掌握(Chen&Starosta,1998:9);情感维度指主体积极理解、欣赏和接受文化差异的主观意愿(Chen&Starosta,1998:231),包含移情能力、悬置判断能力、对文化差异的包容态度等;行为维度指在跨文化交际实践中完成具体交际目标的能力(Chen&Starosta,2000:3),包含恰当使用各种语言和非语言交际策略的能力等。

就量表而言,本量表为中文,包含三部分。一是认知维度的中西文化知识测试,中国文化知识、英语国家文化知识、中国文化英文表达知识。其中,中国文化知识测试题包含十项选择题,要求受试从四个备选项中选出一个正确答案,为中文形式,涉及中国文化中的历史人物、风俗习惯、价值观念和思维方式等,此选择题每题1分,答对记1分,答错记0分;英语国家文化知识也包含十项选择题,同样要求受试从四个备选项中选出一个正确答案,为中文形式,涉及英语国家的一些历史人物、价值观念和思维方式等,此选择题每题1分,答对记1分,答错记0分;中国文化英文表达包含二十道填空题,测试受试是否能够将部分关键的中国文化词汇翻译成英文。这些中国文化词汇主要涉及四个方面:1)中国传统节日;2)北京名胜古迹;3)中国当前的形势与政策;4)中国哲学思想。每个方面有五个词汇,翻译完全正确得1分,错误得0分。二是情感维度的描述项,采用黄文红(2017)开发的中国本土跨文化敏感度量表,共含20个描述项,采用Likert量表的形式,由被试从数字1-5中进行选择:1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。包括4个因子:开放度、移情度、交际信心和差异尊重。三是行为维度的描述项,基于Portalla&Chen(2010)的理论设计,共含20个项目,同样采用Likert量表的形式,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。主要包含6个因子:行为弹性(behavioral flexibility)、互动放松(interaction relaxation)、尊重对方(interactant respect)、讯息技巧(message skills)、身份维护(identity maintenance)和互动掌控(interaction management)。

3. 研究设计3.1 研究问题具体而言,本课题力图回答如下问题:

1)北京地区大型国际活动志愿者跨文化交际能力现状如何?存在哪些问题?

2)在英语教学中如何进一步提升大学生志愿者的跨文化交际能力?

3.2 调查对象2019年4月25日—27日,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办。这次高峰论坛期间共有来自北京34所高校、12家企业的2000余名志愿者参与。他们在会务、礼宾、接待、新闻宣传、交通保障、治安保障、活动保障7大类、117个岗位上提供志愿服务。

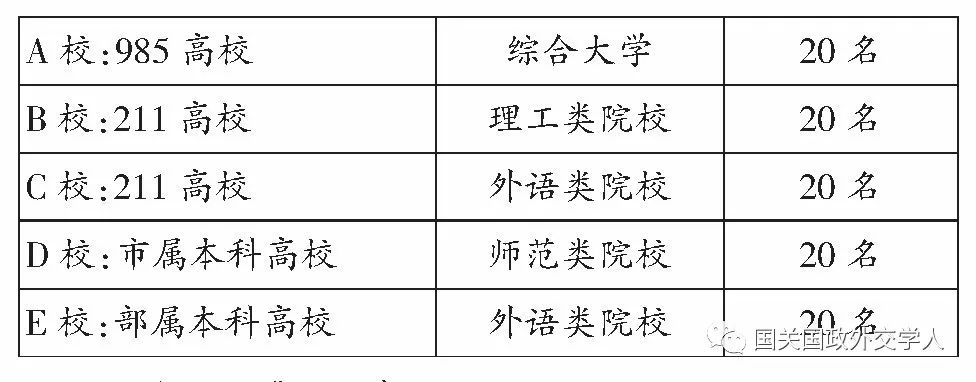

从这2000余名志愿者中,本研究抽取了100名志愿者参与了本次问卷调查,其中20名志愿者参与了问卷调查后的访谈。下表中列举了参加问卷调查学生的情况。

表1 参加问卷调查学生的情况

3.3 数据收集与分析本研究采用问卷调查与深度访谈相结合的研究方法。本次调查中受试的样本属于方便样本。课题组老师联系好参加过“一带一路”志愿服务的受试后,通过电子邮件将问卷发给他们,要求受试匿名填写,完成每份问卷的时间大约为15分钟,完成后会获得一份小礼物。最后,100名学生均提交了问卷,且均为有效问卷,问卷的回收率为100%。

随后,从参与调查的学生中抽取20名进行访谈。访谈主要围绕他们的志愿服务经历,如他们在“一带一路”高峰论坛志愿服务过程中遇到什么困难,基于他们的服务经历,对英语教学提出建议等展开。最后将访谈录音进行转写,并作为质化数据进行分析。

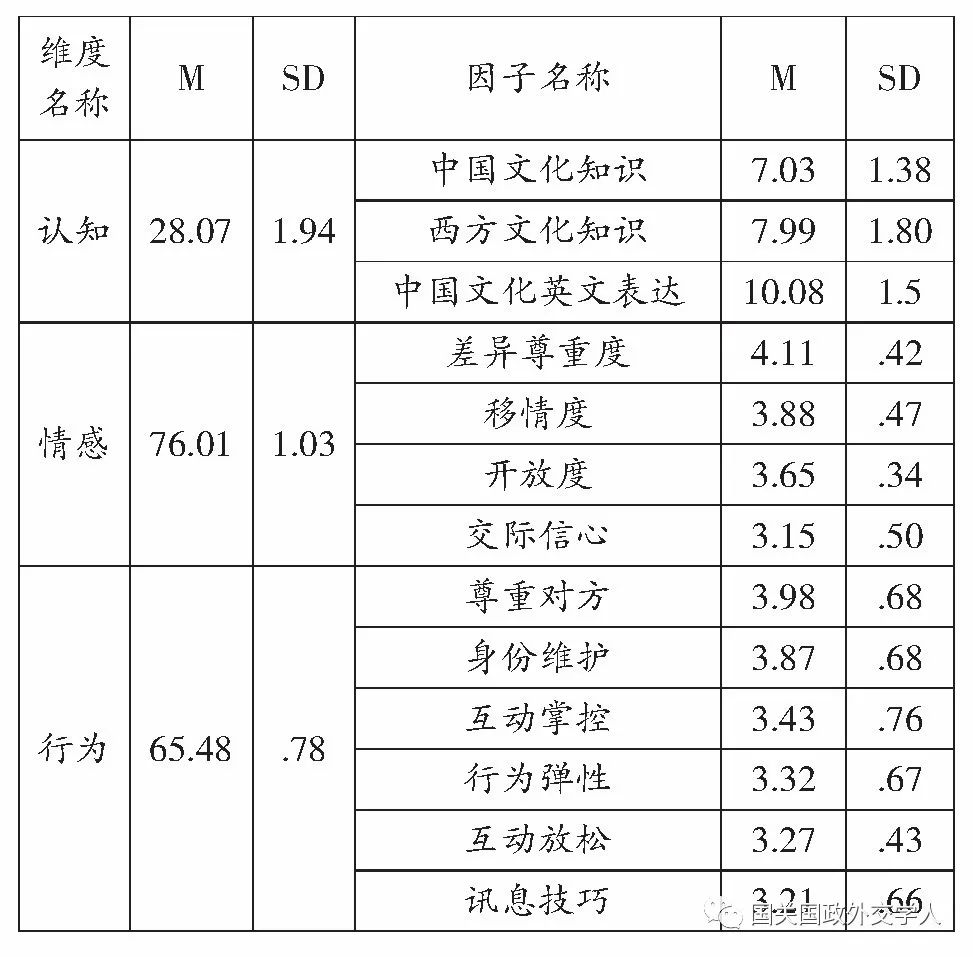

4. 结果与讨论这里我们按照认知、情感和行为三个维度来汇报对学生进行跨文化交际能力调查的结果。就问卷调查结果而言,统计时首先将100份问卷输入到SPSS软件中,然后统计其均值与标准差。表2展示了对学生跨文化交际能力进行问卷调查的结果.

表2 学生跨文化交际能力调查结果

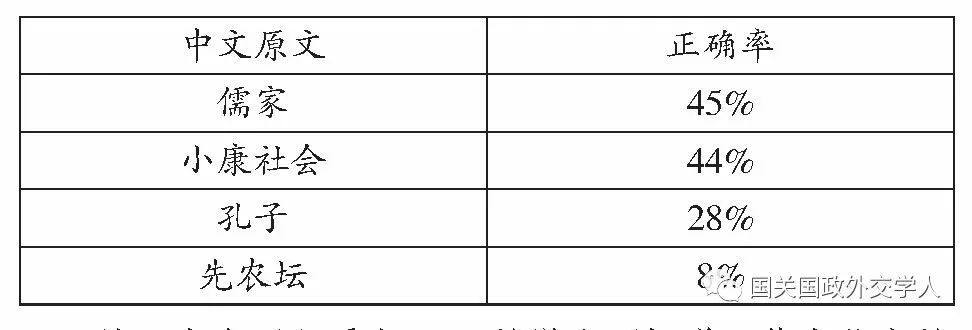

4.1 认知维度调查结果从上表可以看出,如果说志愿者的中国文化知识和西方文化知识尚可(满分均为10分),那么中国文化知识英文表达的20个填空题结果不容乐观,平均分仅为10.08,尚不足及格水平(及格分数为12)。这些中国文化词汇主要涉及四个方面:1)中国传统节日;2)北京名胜古迹;3)中国当前的形势与政策;4)中国哲学思想。每个方面为5道题。调查结果显示,中国传统节日的英文表达略好,但是其它三个方面的回答均比较差。下表中列举了受试回答较差的四个题目。

表3 学生中国文化英文表达回答情况

从上表中可以看出,92%的学生不知道坐落在北京的先农坛的对应英文翻译,72%的学生不知道孔子的正确英文翻译为Confucius。跨文化交际本身是双向互动的过程,如果学习者在交际中不能阐述自己国家的文化知识,不能彰显自身的文化身份,那么跨文化交际就变成了无源之水、无本之木。而在访谈过程中,学生也提到了自己“中国文化失语”的情况,比如有学生提到:

我们在培训时确实有讲中国文化方面的内容,还有关于北京文化的介绍,也比较生动活泼,但是不知道为什么没有英文表达方面的内容。比如,北京好多地方的英文翻译我就不知道。还有今年“一带一路”高峰论坛的标志,中间是西安大雁塔,我自己就不会说大雁塔的英文。(N12)

此次问卷调查和访谈的结果再次印证了备受学者关注的“中国文化失语症”(肖龙福等,2010等),即学生对中国文化知识的英文表达能力较差,因而在跨文化交际中变成单向、被动的交际者,很难向外传播、弘扬优秀的中华文化(肖龙福等,2010)。究其原因,我国外语教学中长期存在“去中国化”现象(黄文红,2017)。课程设置、教材安排和课堂教学中中国文化方面的内容都比较边缘化(黄文红,2017)。

4.2 情感维度调查结果此次调查中情感维度的满分为100分,所得分数越高,说明学生的跨文化敏感度越强。结果显示学生的总平均分为76.01。按照通常优秀、良好、中等、及格和不及格的评定概念,此分数属于中等水平。情感维度的跨文化交际能力即跨文化敏感度是“学习和成功进行跨文化交际的关键和先决条件,是跨文化交际能力发展的起点。”(黄文红,2017:92)。

从上表可以看出,在情感维度的四项构成因子中,交际信心明显较低,这就说明这些志愿者较难充满信心地与来自不同文化的人沟通,容易产生挫折感和疏离感。学生在访谈中提到在跨文化交际场合,交际参与度和交际信心不是很高。比如有同学提到:

我被分在会场组,就负责会议的时候引导嘉宾和解答问题一类的。尽管我觉得我自己英语比较好,但是还是稍微有点怯场,并不是很主动。(N6)

这可能是由于我们目前的教学模式造成的,学校教学多关注文化知识的增长,而忽略学生情感态度的调整。跨文化交际能力的提升很大程度上取决于学习者的主观认识和亲身体验(黄文红,2015)。现有的英美社会文化、跨文化交际等课程中对文化内容的处理普遍局限于“文化导入”的知识性文化教学模式,学生可能知识储备有余,情感和态度的调整不足。

4.3 行为维度调查结果此次调查中,行为维度跨文化交际能力的总分为100分,所得分数越高,说明学生的跨文化技能越强。结果显示学生的总平均分为65.48,此分数仅属于及格水平,这说明学生在行为维度的跨文化交际能力还有很大的提高空间。

上表显示在六项因子中,均值位列第一的是“尊重对方”(M=3.98),位列第二的是“身份维护”(M=3.87)。这说明大部分中国学生在跨文化交际中能够通过语言或非语言策略(如进行目光接触)来表示对对方的尊重、维护对方的身份地位、得体地进行交际。与前两者相比,“互动掌控”、“行为弹性”、“互动放松”和“讯息技巧”的均值都比较低,这说明很多中国学生在与异文化成员进行交际时容易感到紧张不安,不能够清晰描述自己的观点,并根据具体的交际情境来灵活调整自己的交际策略,处理各类语言和非语言信息。而在访谈中学生也提到,在实际交际时困难首先是听不懂不同口音的英语:

虽然说在“一带一路”这样的场合,大家或多或少都会说一些英语,但是不同国家之间的英语口音差异很大,像我这种听力比较弱的,刚打照面的时候很难听得懂某些口音重的国家的英语。比如有一次我负责跟一个尼泊尔的行李官对接,我事先心里已经有心理预期了,但是当飞机降落,我和那个人碰面,他一开口我就懵了,我根本不知道他在讲什么。(N8)

其次是在用外语进行得体的交流,比如在称呼方面:

有时候想帮助外国嘉宾的时候会不知道对于不同国家、不同年龄的人怎么称呼更加礼貌,这种外国礼节方面我觉得是比较欠缺的。(N1)

要真正提升学生的跨文化技能,最好的办法是开展跨文化交际实践,让学生进行文化对话(Su,2011;黄文红,2015)。但对学生的访谈表明,学校和社会层面还未能为大部分学生提供真实、自然的跨文化交际环境和活动,因而学生缺乏与来自不同文化背景的人沟通的实际经验,听不懂不同口音的英语,且不知道如何得体地称呼别人,跨文化交际技能不强。

5. 对外语教育及跨文化交际能力培养的启示总结如上调查结果,可以发现大学生志愿者的跨文化交际能力还远远不能满足北京市国际交往中心建设的需求。尽管学生对中西方文化知识掌握尚可、具有一定的移情能力、尊重文化差异,但是中国文化英文表达能力不强、交际信心不足、行为维度的跨文化交际技能不强。

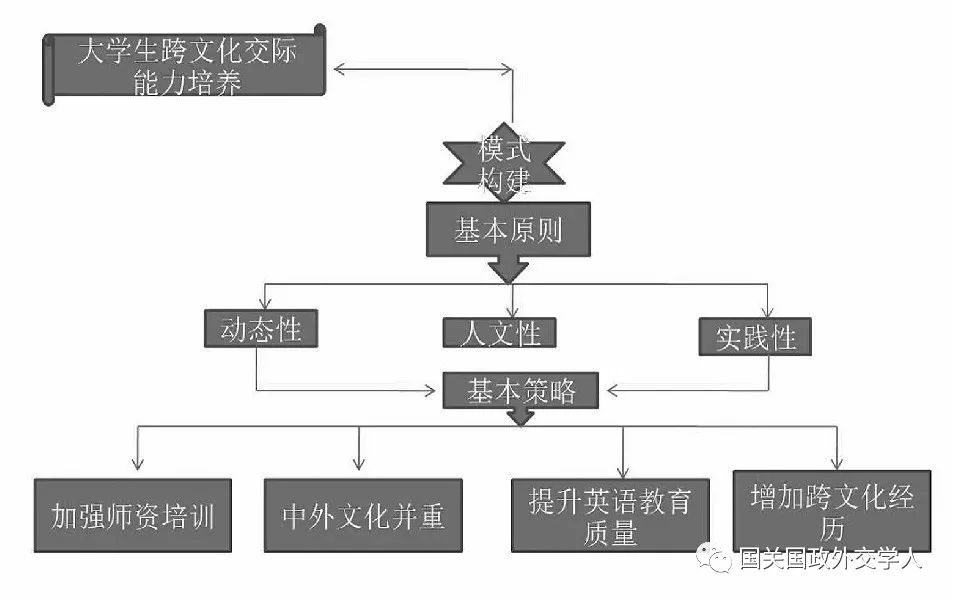

图1 跨文化交际能力培养模式

基于此调查结果,本研究提出如上图的跨文化交际能力培养模式。

其中,跨文化交际能力培养的基本原则如下:

1)动态性:文化所包含的内容极其广泛,任何形式的跨文化培训都不可能穷尽一个文化的所有内容。因此,跨文化交际能力的培养应该是一项终身事业,没有终点。大学时期的跨文化交际能力培养还应具有阶段性,由浅入深,不同的阶段学习不同的跨文化知识,制定不同层次的要求和测试标准,持续推进跨文化教学改革。

2)人文性:跨文化交际能力培养应该同人的基本素质培养结合起来,应视为学校人文教育的一部分,而不是单单认为是实践过程中的一种能力或者认为是英语老师的专属任务。坚持人文性原则,能够使高校、学生和教师从人文素质培养的高度来看待跨文化交际能力。

3)实践性:跨文化交际能力的培养不仅仅是通过专业知识的学习(transactional learning)来实现的,还是通过蜕变式学习(transformational learning)来实现的。蜕变式学习即通过开展跨文化交际实践、增加跨文化经历来实现跨文化交际能力的提升。

跨文化交际能力培养的基本策略则包含:

1)加强师资培训:教师要认同跨文化交际能力的重要性,并系统了解跨文化交际能力教学的原则。如果教师不认同跨文化交际能力的重要性,那么即使教材中融入了跨文化交际能力训练的内容,教师在实际授课中也可能很难去执行。“教师的跨文化敏感度和自身的跨文化交际能力在某种程度上能够影响学生的跨文化敏感度和跨文化交际能力的培养。”

2)中外文化并重:重视外语教育并不代表忽视学习者本族文化,而应把学习者本族文化和目标文化同等对待。过去人们似乎倾向于把本族文化与目标文化学习对立起来,顾此失彼。未来在外语教育中应鼓励生产性双语学习,在生产性双语学习中,本族文化与目标文化并非此消彼长的对立关系,而是相得益彰的互补关系(高一虹,2002)。只有了解目标文化才会对本族文化有更深刻的了解,也只有懂得了本族文化,才能更好地掌握目标文化。当然,如何能将本族文化与目标文化的学习统一到外语教育中,从课程设置、教师培训、教材编写方面将其落到实处是值得研究的重大课题。

3)提升英语教育质量:英语教育的重要性必须坚持,英语无用论必须驳斥。本次调查结果显示,学生跨文化敏感度不高的一个重要原因是认为自己的英语水平较低,很难表情达意,因而交际信心不强。此外,学生还听不懂不同口音的英语,且不知道如何得体地称呼这进一步凸显了作为国际通用语的英语在跨文化交际中的重要性和提升英语教育质量的紧迫性。英语已不单单是一门外语,而是国际通用语,是跨文化交际中使用最为广泛的语言。为进一步提升英语教育质量,文化不应是语言教学的附属品,而应渗透到语言教学的各个环节。已有实验结果表明,在英语教学中,注重认知、情感和行为共同发展的过程性文化教学模式比单纯的文化导入更有助于学生跨文化交际能力的提升(黄文红,2015)。

4)增加跨文化经历:跨文化交际能力本质而言是一种实践层面的能力。高校可以通过鼓励本土学生与留学生的交流、拓宽海外留学渠道、引导学生做大型国际会议的志愿者等方式使学生学会在多元文化环境下生存。此外,还可以采用新技术突破时间和空间的樊篱,努力创设各类跨文化交际情境,增加本土学生与目标文化群体的交流实践。

6. 结语在建设国际交往中心背景下,本研究采用问卷调查和访谈形式探究了北京市大型国际活动志愿者的跨文化交际能力。研究结果表明:大学生志愿者的跨文化交际能力现状还不能满足北京市建设国际交往中心的需要,从认知、情感和行为维度都亟需提升,本研究基于调查结果提出了跨文化交际能力培养模式。

囿于人力、物力的限制,参加调查的学生样本数量较小。未来可以在全国不同地区,不同地区高校开展大规模的调查,从而更好地了解当前大学生志愿者跨文化交际能力的现状。

参考文献

[1]Chen,G.M.&J.Starosta.A review of the concept of intercultural awareness[J].Human Communication,1998(2):27-54.

[2]Chen,G.M.&J.Starosta.The development and validation of the intercultural communication sensitivity scale[J].Human Communication,2000(1):1-15.

[3]Portalla,T.&G.Chen.The development and validation of intercultural effectiveness scale[J].Intercultural Communication Studies,2010(3):21-37.

[4]Su,Y.C.The effects of the cultural portfolio project on cultural and EFL learning in Taiwan’s EFL college classes[J].Language Teaching Research,2011(2):230-252.

[5] 崔刚,黄文红.外语教学理论中国学派建设的基本问题[J].外国语文,2018(1):134-139.

[6] 高一虹.跨文化交际能力的培养:“跨越”与“超越”[J].外语与外语教学,2002(10):27-31.

[7] 胡文仲.跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[8] 黄文红.过程性文化教学与跨文化交际能力培养实证研究[J].解放军外国语学院学报,2015(1):51-58.

[9] 黄文红.基于跨文化“第三空间”理论的外语教育改革[J].考试与评价(大学英语教研版),2017(3):5-10.

[10] 黄文红.中国跨文化敏感度量表的初步构建[J].外语教学理论与实践,2017(2):92-97.

[11] 肖龙福,肖笛,李岚,宋伊雯.我国高校英语教育中的“中国文化失语”现状研究[J].外语教学理论与实践,2010(1):39-46.

[12] 张卫东,杨莉.跨文化交际能力体系的构建[J].外语界,2012(2):8-16.

●【重磅榜单】TRIP同行投票结果|全球十大最具影响力的国关学者

●【重磅榜单】TRIP同行投票结果|全球十大最具影响力的国关硕博院校

●【重磅榜单】TRIP同行投票结果|全球十大最具影响力的国关期刊

●【重磅对话】访谈|告诉你一个不为人知的约翰·米尔斯海默

小编:Jl

本文不代表国关国政外交学人平台观点。

文章来源:《考试与评价(大学英语教研版)》2019年04期;国关国政外交学人微信公众平台编辑

国关国政外交学人

微信号:gggzwj 打造国际关系学 国际政治学 外交学 区域国别研究学术公益平台