最新一期“前沿进展”来了,赶快来了解下全球海洋科技领域的最新动态吧!

本期导读

· 海洋动力过程与气候变化

① 深海复杂地形亚中尺度不稳定驱动海洋混合和水体交换

②小尺度内潮驱动深海混合

· 海洋生态环境演变与保护

③ 冰川将深刻影响全球碳循环进程

④ 模拟研究显示气候变暖引起的海洋溶解氧流失不会长久持续

⑤ IPBES发布全球第一份生物多样性综合评估报告

· 海底过程与油气资源

⑥ 阿曼蛇绿岩中同岩浆断裂引起的熔融杂化和交代作用:对纯橄岩地幔-地壳过渡带的认识

⑦ 英国皇家学会资助开展印尼海底地质调查

· 海洋生命过程与资源利用

⑧ 藻类可能替代鱼油成为对虾饲料的新原料

⑨ 全基因组测序揭示人工选择导致红海鲷基因组区域出现差异性

· 深远海和极地极端环境与战略资源

⑩ 北极多年冻土崩塌的影响及未来研究的相关建议

· 海洋技术与装备

? 新型水下机器人首次海试

? 科学家受北极熊毛发微观结构启发设计出新型隔热材料

前沿进展已改版,每条消息请滚动阅读

海洋动力过程与气候变化

1.深海复杂地形亚中尺度

不稳定驱动海洋混合和水体交换

(张志伟 编译)

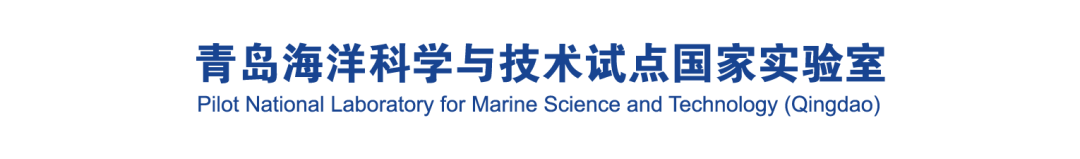

深海混合是驱动大洋经向翻转环流上升支的关键动力,因此,在调控全球气候变化中扮演至关重要的角色。然而,目前人们对深海混合尤其是复杂海底边界层混合的驱动机制的认识并不清晰。最近,Naveira Garabato等人(2019)通过在南大洋Orkney Passage区域开展高分辨率的水文和湍动能断面观测发现,南大洋深海边界流与复杂地形相互作用产生的亚中尺度不稳定是驱动深海混合的重要机制。该研究指出,南大洋深海边界流受到左侧斜坡地形摩擦效应影响,会产生跨越等深线方向的次级环流,增强海底边界层处的水平密度梯度,在地转影响下进而增强流速垂向和水平剪切,从而可有效激发亚中尺度对称不稳定和离心不稳定,极大增强海底边界层处的湍动能耗散率,加快边界层与内区间的水体交换。由于深海边界流通常沿地形Kelvin波传播方向流动,即南半球(北半球)地形在边界流流向的左侧(右侧),因此上述机制可能对全球大洋深海边界流具有普适性,即表明:深海边界流与复杂地形相互作用产生的亚中尺度不稳定可能是驱动全球大洋深海混合的重要机制,对封闭全球大洋经向翻转环流具有重要意义。该研究于2019年7月发表在美国科学院院刊(PNAS)上 。

图 深海边界流与地形相互作用驱动海洋混合的示意图。背景阴影和等值线表示等密度面,红色阴影叉号表示边界流流向,黑色实线箭头表示跨等深线方向的次级环流,SYM和CTF分别表示亚中尺度对称不稳定和离心不稳定。

原文标题:Rapid mixing and exchange of deep-ocean waters in an abyssal boundary current

来源:

https://www.pnas.org/content/116/27/13233

2.小尺度内潮驱动深海混合

(刘 昆 编译)

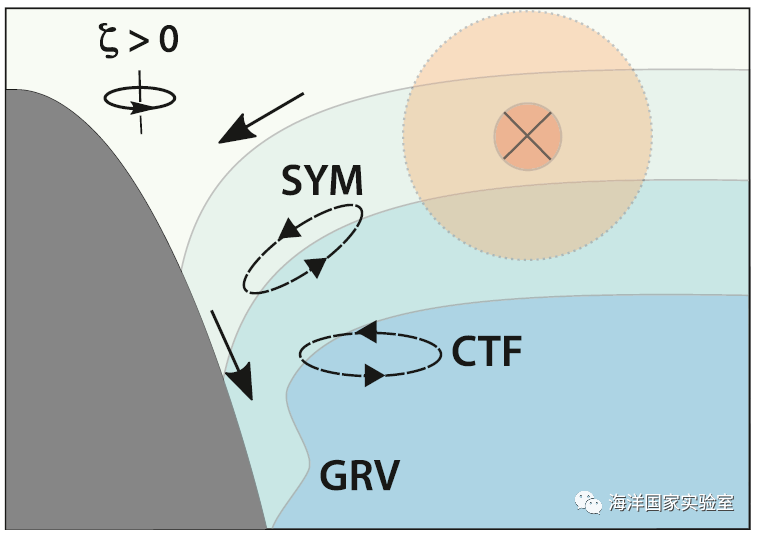

深海混合是经向热盐环流的重要驱动力。据估算,维持全球混合大约需要2±0.6TW的能量,内潮耗散可以提供其中的一半(~1TW)。内潮主要在洋中脊和海山等海底地形崎岖处生成。目前,我们虽然对内潮源区的分布有较好的了解,但是对内潮的演变及其能量的最终去向仍然不清楚。观测表明,低模态内潮可以脱离源区传播上千公里,然后破碎为远处的海洋混合提供能量。与之相反,高模态内潮由于尺度较小,更易于在源区附近耗散。该研究基于一个线性的半解析模型对全球不同模态内潮的生成进行了估算,模拟结果与现场观测相吻合。研究发现,与传统观点不同,高模态内潮耗散导致源区附近的局地混合对全球内潮致混合的贡献超过50%,并表现出很强的空间差异性。结合模型结果和现场观测,大部分(71%-82%)M2潮能转换的发生模态高于第一模态。在陆架坡折区和陡峭的海脊处,第一模态内潮约占潮能转换能量的50%。然而,在全球大部分海域中,第一模态内潮在潮能转换能量中的比例不超过30%。此外,鉴于高低模态内潮行为的差异性,临界模态的确定显得十分重要。临界模态与局地耗散率紧密相关,局地耗散率定义为局地耗散的能量占生成的内潮能量的比例。目前气候尺度的海洋模型中(如CCSM4和NEMO),局地耗散率是潮致混合参数化方案中一个关键的变量,通常取常数1/3。实际上,已有研究指出局地耗散率的空间分布不均匀。该研究还基于模型结果给出了全球局地耗散率的空间分布图,这对于海洋模型中内潮致混合参数化方案的改进有重要意义。

图 局地耗散率的全球分布图

原文题目:Deep-ocean mixing driven by small-scale internal tides来源:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-10149-5

海洋生态环境演变与保护

3.冰川将深刻影响全球碳循环进程

(曲宝晓 编译)

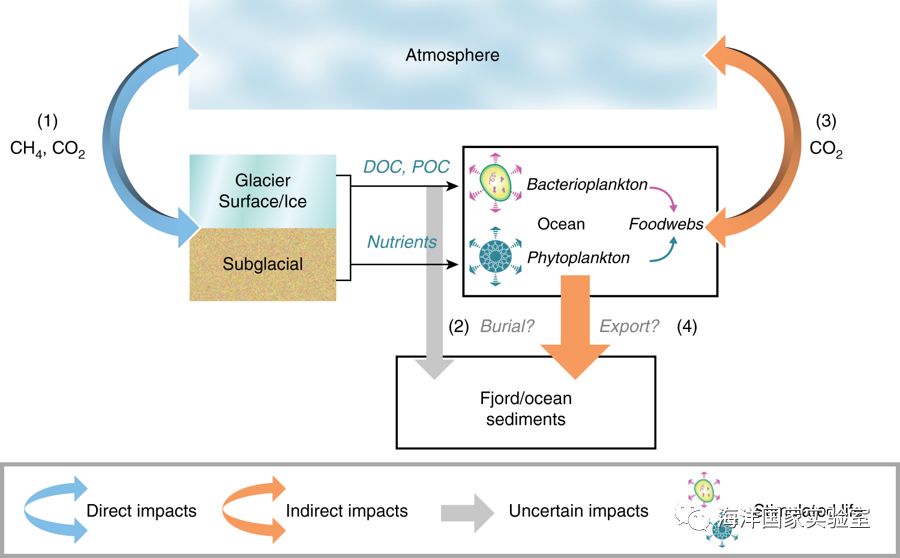

冰川占全球陆地总面积的10%,以往人们都认为冰川只是毫无用处、缺少生命、条件恶劣的冰冻之地。然而近期来自布里斯托大学的研究表明,冰川实际上对全球碳循环进程至关重要。项目负责人Wadham教授说,冰川下实际上是一派热闹的场景:这里有冰与岩石相互摩擦而发出的刺耳声音,有含量丰富的液态水,甚至还有大量的细菌生存。这一研究发表在近期的《自然·通讯》期刊(Nature Communications)上。研究表明,冰川影响全球碳循环可有两种主要途径。一方面在于冰川对海底沉积物的不断侵蚀,造成沉积物持续地向周围海水释放营养物质,并供给浮游植物的初级生产,从而最终实现海洋对大气CO?的吸收。另一方面,冰川本身就可作为一种显著的碳库,据估计仅南极冰川就储有2×10??吨有机碳,比整个北半球冻土层储存的有机碳都多。南大洋作为全球海洋十分重要的碳汇区,主要通过表层海水的初级生产过程吸收大气CO?。近年来,有研究表明,南大洋的碳汇能力在逐渐降低,一个很重要的原因则在于南极冰盖的融化。由于冰盖不断融化、变薄,底层沉积物对上层水体的铁供应不断减少,而铁恰恰是维持初级生产的关键元素。以上研究对于探究全球变化背景下,冰川对全球碳循环乃至全球气候变化的反馈作用具有重要意义。

图 冰川对全球碳循环的影响作用概念图

原文题目:Ice sheets matter for the global carbon cycle

来源:https://www.nature.com/articles/s41467-019-11394-4

4.模拟研究显示气候变暖引起的

海洋溶解氧流失不会长久持续

(王启栋 编译)

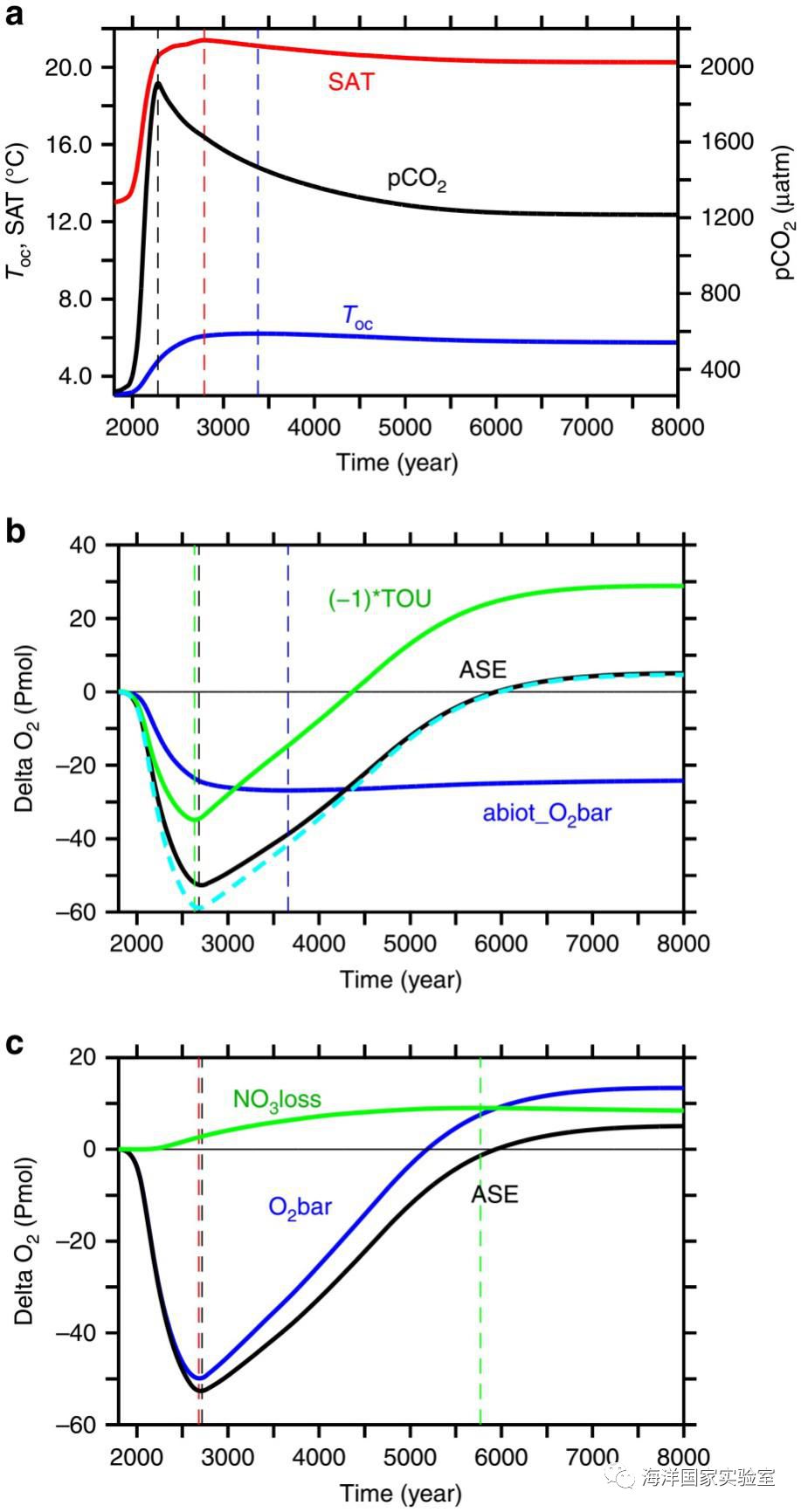

近年来,大量基于直接观测的研究表明,海洋中的溶解氧正在流失。随着温度升高,海水中气体的溶解度降低,海水层化加强,再加上沿海海洋富营养化等因素导致了海洋溶解氧水平的持续下降。在地球历史上,海洋缺氧事件一直与温暖的气候有关,人们担心如果全球变暖继续下去,海洋在未来的某个时候会完全缺氧吗?近期,德国基尔海洋研究中心的研究人员在国际著名期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上发表了最新的模型模拟研究结果。

在模型中,他们假设化石能源燃烧导致的温室气体排放将持续上升至本世纪末,然后至2300年逐渐降为零,在这个过程中地球的温度进一步升高并且维持到模拟结束之前。结果令人惊讶:尽管海洋平均升温3℃,海洋的氧含量在经过几百年的进一步流失之后再次上升,甚至在不到4000年的时间里达到了比工业化前更高的水平。在该研究中,研究人员首次将氧循环和氮循环耦合在这种长期的全球模拟中,并且发现由于缺氧区的扩大,越来越多的有机物质不再消耗氧气,而是通过反硝化作用消耗硝酸盐。通过反硝化作用,每消耗1.0mol硝酸盐,可节省约1.4mol氧气;而当固氮过程中产生的有机氮氧化为硝酸盐时,消耗的氧气量是相同的。研究认为,在不断扩张的海洋缺氧区域,强化的反硝化作用取代了部分好氧呼吸作用,而滞后的固氮作用对反硝化作用的补偿不完全,从而导致了海洋中溶解氧的累积和固定态氮的流失。

图 全球性指标随时间的演变。a大气二氧化碳分压(黑色实线)、全球平均表面气温(红色实线)和全球平均海洋温度(蓝色实线);b全球平均非生物氧示踪参数相对于工业化前的异常(蓝色实线)、总氧利用率(×-1,绿色实线)、海-气氧交换累积通量(黑色实线,入海为正)和非生物氧示踪参数与总氧利用率之和(浅蓝色虚线);c硝酸盐损失引起的氧积累(绿色实线),相当于全球平均氧含量变化(蓝色实线)与海-气氧交换累积通量(黑色实线)的差值。垂直虚线表示同颜色曲线最大值/最小值的时间。

原文题目:Loss of fixed nitrogen causes net oxygen gain in a warmer future ocean

来源:

https://doi.org/10.1038/s41467-019-10813-w

5.IPBES发布全球第一份生物多样性综合评估报告

(董利苹 裴惠娟 编译)

近日,生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,IPBES)发布了一份具有里程碑意义的新报告——《全球生物多样性和生态系统服务评估报告》(Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services),评估了过去50年全球生物多样性和生态系统服务的变化情况。该报告是来自50个国家的400余位专家共同合作完成的全球第一份生物多样性综合评估报告,其主要内容介绍如下:

1 自然及其对人类的重要贡献,体现了生物多样性和生态系统的服务功能正在全球范围内恶化

(1)自然对维系人类生存,以及保证人类良好的生活质量至关重要。自然系统在为人类提供空气、淡水、食物、能源、药物等人类赖以生存的物质资源的同时,还在维护人类身心健康方面发挥着关键作用。

(2)大自然在不同时空和不同行业间的贡献并不均匀,优先考虑大自然对人类的贡献,可能导致生态变化,从而削弱自然的其他服务能力。所以,在自然资源的使用过程中,人类往往需要权衡利弊。

(3)1970年以来,农业生产、鱼类捕捞、生物能源生产和材料开发利用的趋势有所增加,但自然的物质贡献增加通常是不可持续的。目前,全球陆地生产力因土地退化降低了23%,全球作物产量因传粉媒介丧失大幅下降,生活在沿海地区的1~3亿人口因洪水和飓风发生频率剧增,面临生命和财产风险。

(4)受人类影响,全球自然发生了显著改变,生物多样性正在减少,生态系统退化迅速,约一半的珊瑚礁已经死亡。在陆地生物群落中,本地物种的平均丰度至少下降了20%,因人类活动75%的陆地环境和约66%的海洋环境发生了显著变化,85%以上的湿地(区域)已经丧失。

(5)人类现阶段的活动正在使全球更多的物种受到灭绝的威胁。在动植物群落中,约100万种物种已经灭绝,约25%的物种受到了灭绝的威胁,如果不立即采取行动,全球物种灭绝速度将比过去一千万年的平均速度至少快数十倍。

(6)在全球范围内,截至2016年,农牧业驯化的6190种动植物品种中有559种(超过9%)已经灭绝,至少还有1000种受到了灭绝威胁。这种生物多样性的丧失,削弱了农业生态系统对害虫、病原体和气候变化等威胁的抵御能力,将对全球粮食安全构成严重威胁。

(7)在区域和跨区域范围内,人类对生物群落的管理变得越来越相似。这种人类行为导致当地生物多样性,尤其是当地特有物种的丧失,生态系统服务能力的下降。

(8)人类活动正在为生物快速进化创造条件。这种生物进化的速度如此迅速,以至于它的影响可以在短短几年甚至更短暂的时间内观察到。这对生物多样性和生态系统的影响可能是积极的,也可能是消极的,将对物种的可持续性、生态系统的服务功能以及自然对人类的贡献产生更大的不确定性影响。

2 过去50年,在土地和海洋开发利用、生物资源使用、气候变化、污染、外来物种入侵5种因素的共同驱动下,全球自然变化的速度在人类历史上前所未有

(1)对于陆地和淡水生态系统来说,1970年以来,土地利用变化对自然产生负面影响最大,其次是动植物开发。在海洋生态系统中,生物捕捞具有最大的负面影响,其次是海洋土地利用变化。

(2)气候变化对自然和人类福祉的影响正在加剧。与工业化前水平相比,到2017年,人类观测到的大气温度约增加了1.0℃。过去50年,极端天气事件的频率和强度正在加大,引发了更多的火灾、洪水、干旱等灾害。1900年以来,全球海平面平均上升了16~21cm。这些变化对生物多样性产生了广泛的影响,包括物种分布、物候、种群动态、群落结构和生态系统功能,并且这些影响正在加速,并已对人类福祉产生了不利的影响。

(3)污染和外来物种入侵正在增加,对自然系统产生的负面影响正在加剧。虽然全球趋势喜忧参半,但某些地区的空气、水和土壤污染仍在继续增加。1980年以来,海洋塑料污染增加了10倍,至少影响了267种物种,包括86%的海龟、44%的海鸟和43%的海洋哺乳动物。这些污染将通过食物链影响人类。1980年以来,外来物种的累积记录增加了40%,这与更频繁的贸易交换和人口流动有关。地球上近1/5的本地物种面临着动植物入侵风险,外来入侵物种的引入率似乎比以往任何时候都高,并且没有减缓的迹象。

(4)在过去50年,人口增长了1倍,全球经济增长了近4倍,全球贸易增长了10倍,共同推动了人类对能源、材料等自然资源的需求。

(5)将生态系统功能的多重价值和自然对人类的贡献纳入考虑,则经济激励措施可以产生更好的生态、经济和社会成果。

3 目前社会发展轨迹无法实现保护自然系统和可持续利用自然资源,与可持续性的目标的实现,到2030年及以后的可持续发展目标只能通过跨越经济、社会、政治和技术因素的变革来实现

过去和目前生物多样性、生态系统功能和大自然对人类的许多贡献迅速下降,这意味着大多数的国际社会和环境目标将无法实现。未来由于人口迅速增长、不可持续的生产和消费以及相关的技术发展等间接因素,生物多样性和生态系统功能的负面趋势情况或将继续恶化。

(1)保护和更可持续地管理自然的政策执行取得了进展,相对于不干预的情况产生了积极的结果,但不足以阻止自然恶化的直接和间接驱动因素。到2020年,《爱知生物多样性目标》(Aichi Biodiversity Targets)的大部分目标无法实现。

(2)目前生物多样性和生态系统方面的消极趋势将破坏与贫穷、饥饿、健康、水、城市、气候、海洋和土地有关的80%SDGs目标的实现。未来的政策目标、指标和数据集迫切需要更明确地了解自然的各个方面及其与人类福祉的相关性,以便更有效地追踪自然变化趋势对可持续发展目标的影响。

(3)预计全球气候变化、生物多样性、生态系统功能和大自然对人类的贡献将对土著居民和世界上许多最贫穷社区大量集中的地方产生不成比例的重大消极影响。土著居民和地方社区正在通过共同管理系统、地方与区域监测网络,以及通过完善和调整地方管理系统,相互以及与其他利益相关方合作,积极应对这些挑战。

(4)预计自然、生态系统功能和许多自然对人类的贡献的消极趋势将持续到2050年及以后。污染和外来入侵物种产生的负面影响可能会加剧这些趋势。由于气候变化、土地利用变化和渔业开发的相互作用,据预测,世界范围内的生物多样性将会进一步下降,热带地区面临着特别的综合衰退风险。

(5)气候变化的未来影响预计将在未来几十年变得更加显著,其可变的相对影响取决于情景和地理区域。即使全球升温幅度控制在1.5~2℃,大多数陆地物种范围预计也会大幅度缩小,对陆地保护区保存物种的能力产生不利的影响,极大地增加当地物种的更替与全球物种灭绝的风险。

4 通过变革、协调与合作,自然可以得到保护恢复与可持续利用,促进其他全球社会目标实现

(1)通过加强国际合作并将当地相关措施联系起来,可以保护全球环境。根据现有的科学知识和实践经验,采用和资助生态保护、生态恢复和可持续利用行动,审查和更新与环境有关的国际目标和指标,是这一保障的关键。这需要促进和协调地方、国家和国际的可持续发展,使个别和集体行动扭转全球生态系统服务的恶化。

(2)五个主要干预措施可以通过解决自然退化的潜在间接驱动因素产生变革:①激励和能力建设;②跨部门合作;③先发制人的行动;④在复原力和不确定性方面的决策;⑤环境法及其实施。

(3)发展中国家和发达国家转型的挑战和需要各不相同。通过采取一体化、包容性、知情和适应性的治理方法,可以减少与不确定性和复杂性有关的风险。这种方法通常考虑到社会目标和替代途径之间的协同作用与权衡,并承认社会中的多种价值、不同的经济条件、不平等、权力不平衡和既得利益。

(4)发掘土著居民和当地社区的知识、创新方法、体制和价值,让他们参与当地的环境治理,不仅能够加强自然保护和可持续利用,往往也能提高土著居民的生活质量。根据国家对土地所有权、使用权和资源权的立法,实行自由知情的合作,公平地分享使用所产生的利益,与地方社区共同管理协调,促进土著居民与地方社区对可持续发展的积极贡献。

(5)向自然索取与加强自然的保护和可持续利用是相辅相成、密不可分的,通过可持续的农业、水产养殖和牲畜系统、保护土著物种、品种和生境以及生态恢复来推动可持续发展目标实现。同时实现粮食安全、生物多样性保护和可持续利用的进一步行动是减缓和适应气候变化,吸收各种系统知识,包括科学和可持续的土著居民和地方社区做法,避免粮食浪费,赋予生产者和消费者改造供应链的权力,并促进可持续发展。

(6)维持和保护渔业、海洋物种和生态系统可以通过协调联合陆地、淡水和海洋的干预措施来实现,包括在各利益相关者之间就开放海洋的使用进行多层次的协调。必须加强通过最佳渔业管理做法的能力建设;采取措施促进养护筹资和企业社会责任;制定新的具有法律约束力的管理制度;执行负责渔业的全球协定;紧急采取一切必要措施防治、制止和消除非法、未报告和无管制的捕捞活动。

(7)以土地为基础的减缓气候变化活动可以支持保护目标。然而,生物能源种植园的大规模扩张和非森林生态系统的造林会对生物多样性和生态系统功能产生不利作用。除了采取强有力的行动减少化石燃料使用、其他工业和农业活动产生的温室气体排放之外,土地利用行动也是必不可少的。

(8)基于自然的解决方案对实现城市可持续发展目标具有成本效益。更多地利用绿色基础设施和其他以生态系统为基础的方法有助于促进可持续的城市发展,同时加强气候缓解和适应。城市及其周围农村地区的绿色基础设施可以补充大规模的“灰色基础设施”。

(9)变革全球金融和经济体系,以建立全球可持续经济,是可持续路径的一个关键组成部分。这种变革可以通过各种政策和工具以及在多边协定和加强环境监测和评价的支持下,以更具有国际一致性的税收来实现。这还需要超越国内生产总值(GDP)等标准经济指标,将能够更全面、更长期地看待经济和生活质量的指标包括在内。

5 报告中的关键统计数据和事实

(1)生态系统

包括:①迄今为止,人类活动改变了75%的陆地环境和66%的海洋环境;②全球土著居民持有和/或管理的土地面积减少了28%;③全球每年攫取的可再生和不可再生资源约600亿吨,较之1980年,增长了近1倍;④1980年以来,全球人均材料消耗量增加了15%;⑤较之1700年,2000年湿地丧失了85%,较之森林,湿地丧失比例的攀升速度快3倍。

(2)动植物群落、种群和物种

包括:①当前全球物种的灭绝速度比过去1000万年的平均速度快数十次到数百倍,并且这一速度还在加快;②全球濒临灭绝的物种多达100万种,并且很多物种将在未来几十年内灭绝;③至少40%的两栖动物已濒临灭绝;④至少33%的海洋哺乳动物濒临灭绝;⑤在陆地、淡水和海洋中,脊椎动物、无脊椎动物和植物群体中平均受到灭绝威胁的物种比例将高达25%;⑥1970年以来,21个国家的外来入侵物种的数量增加了70%。

(3)粮食和农业

包括:①1970年以来,粮食作物产量增加了300%;②因土地退化生产力下降的土地面积为23%;③世界上至少33%的陆地以及约75%的淡水资源被用于作物种植或畜牧生产。

(4)海洋及海洋渔业

包括:①工业捕鱼已覆盖高达55%的海域;②预计到本世纪末,气候变化将导致海洋净初级生产力下降3~10%;③较之低气候变暖情景,预计到本世纪末,高气候变暖情景下,海洋鱼类生物量将减少3%~25%;④2011年全球海洋非法渔获量在渔获总量中的占比高达33%;⑤1970—2000年,海草每十年减少10%;⑥19世纪70年代以来,珊瑚礁的活珊瑚覆盖度约下降了 50%;⑦沿海地区种群由于失去栖息地保护而面临更大的风险,预计造成的经济损失为1~3亿;⑧受益于1996—2008年的保护投资,109个国家哺乳动物和鸟类的平均灭绝风险减少了29%;如果没有近十年的保护行动,鸟类、哺乳动物和两栖动物的灭绝风险至少会增加20%。

(5)森林

包括:①1970年以来,原木产量增加了45%;②砍伐森林获得的耕地面积扩张了50%;③20世纪90年代以来,森林净损失率下降了50%;④目前全球的森林面积是工业化前水平的68%;⑤2000—2013年,发达国家和发展中国家原始森林面积减少了7%;⑥1990—2015年,因森林砍伐导致的原始森林覆盖面积减少了6%。

(6)采矿与能源

包括:①1992年以来,城市扩张了100%;②1970年以来,全球人口总数增加了105%;③发达国家比最不发达国家的人均国内生产总值高50倍;④2002—2013年,遇害的环境活动家和记者人数多于1 000人。

(7)健康

包括:①全球主要依赖天然药物维持健康的人口数约40亿;②亚洲和非洲遭遇粮食安全威胁的人口约8.21亿;③全球无法获得安全饮用水的人口数占40%;④全球80%以上的废水未经处理便排放到了环境中;⑤每年从工业倾倒入世界水域中的重金属、溶剂、有毒污泥和其他废弃物为3~4亿吨;⑥1980年以来,塑料污染增加了10倍。

(8)气候变化

包括:①与工业化前水平相比,2017年全球平均温度上升了1 ℃;②过去20年,全球每年平均海平面上升3mm;③1900年以来,全球平均海平面上升了16~21cm;④1980年以来,全球温室气体排放量增加了100%,使全球平均温度上升了至少0.7 ℃;⑤2009—2013年,旅游业的碳足迹增加了40%;⑥旅游业相关的温室气体排放总量增加了8%;⑦即使全球温度升高控制在1.5 ~2 ℃范围内,预计大部分陆地物种的栖息地范围也将大幅缩小。

主要参考文献:[1] Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf

[2] Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’.

https://www.ramsar.org/news/natures-dangerous-decline-unprecedented-species-extinction-rates-accelerating

海底过程与油气资源

6.阿曼蛇绿岩中同岩浆断裂引起的熔融杂化和交代作用:对纯橄岩地幔-地壳过渡带的认识

(张珺杰 编译)

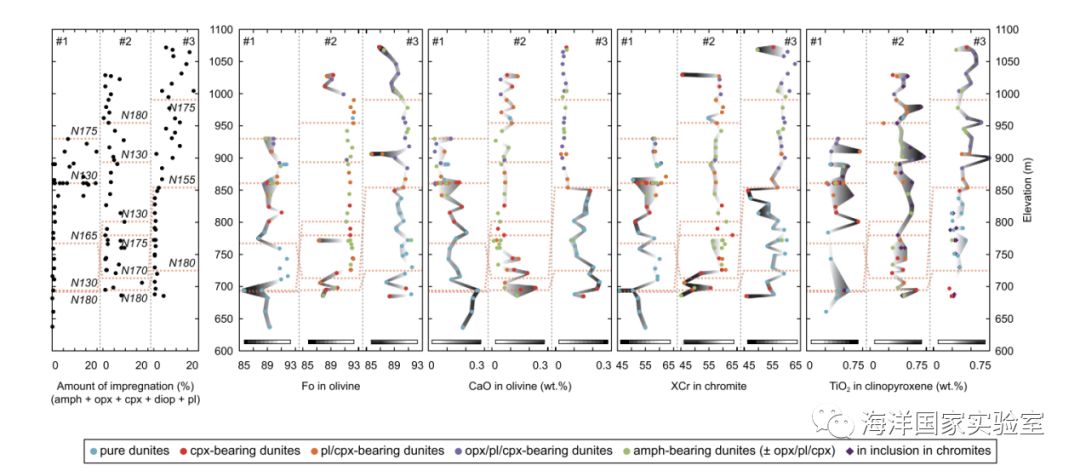

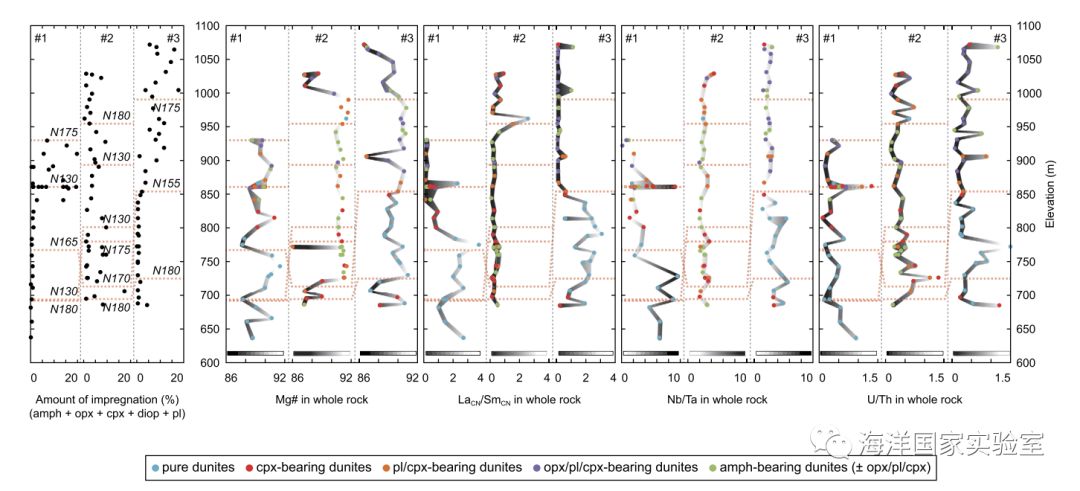

地球上大多数的重要过程都发生在浅至地表与深至壳幔间的莫霍面之间的部位。在大洋扩张中心之下,纯橄岩过渡带(dunitic transition zone,DTZ)是上升的发生部分熔融的橄榄岩地幔与加积的辉长岩下地壳之间的主要交界面。对DTZ内发生的过程的良好约束可以帮助我们对硅质熔体与含水流体之间的反应有更深入的了解,这种反应在岩石学莫霍面的形成过程中有着十分重要的作用。该文章的作者将矿物和全岩的主量、微量元素特征与构造方法结合在一起,沿着Maqsad地区的古老地幔底辟(阿曼蛇绿岩)以上厚达300米的截面进行研究,目的是深入了解DTZ纵向上的组成。文章中展示的研究结果表明绝大多数横切DTZ的断层和断裂是与洋脊相关的,并且在早期的高温岩浆作用阶段发生活动。横截面化学特征的变化在垂直数十米的尺度上具有趋势。化学特征变化的模式和断层带的分布具有明显的相关性,这些相关性不仅仅表现在具有流体活动性的元素上,也表现在稀土元素和高场强元素等流体活动性较低的元素上。即使是发生很小位移的断层都会增强熔体向上部地壳的运移和抽取以及深部热液流体向下层莫霍面的导入。作者认为:这些断层是上涌熔体与热液流体和/或含硅水熔体混合、结晶、受到杂化改造的载体。这些熔体或流体向围岩中的渗透控制着远离断层的橄榄石基质与间隙相成分的部分渐变演化。这些断层最终可能控制着壳幔转换的热结构,表现为渗滤熔体结晶产物的空间分布:将纯橄榄岩的转换带转变为含有浸染状橄榄岩的岩层。在以上的背景下,可以看出DTZ是在三个主要过程的联合作用下形成的界面,这三个主要过程包括:构造、岩浆作用以及深部的高温热液活动。因此,该文章发现的这些特征可以从根本上解释DTZ和大洋扩张中心下的下地壳的岩石学和地球化学组成,也可能为解释世界范围内的MORB特征的不均一性提供线索。

图1 文章所研究的横截面在垂直方向上矿物的化学成分随高度的变化图。其中不同颜色的点代表不同的岩石学相:蓝色-纯橄岩,红色-含有单斜辉石的纯橄岩,橙色-含有斜长石/单斜辉石的纯橄岩,紫色-含有斜方辉石/斜长石/单斜辉石的纯橄岩,绿色-含有角闪石的纯橄岩。红色的虚线代表断层,每一条断层的位置都定位在其所在断层的对应位置。灰色的渐变代表元素或者元素比值在垂直方向上的增加或减少,在一些情况下与断层的出现有关。展示的元素或者元素比值包括:Fo值(100×molar Mg/(Mg+Fetotal),橄榄石中CaO的含量(wt%),铬铁矿的XCr值(100×molar Cr/(Cr+Al)),单鞋辉石的TiO?含量(wt%)。#1截面的矿物成分引自Rospabé et al. (2018)中的“Buri cross-section”截面。左侧的图展现的是浸染的程度与高度的关系。浸染程度利用全岩和矿物的主量元素成分进行最小二乘法(Herrmann and Berry, 2002)的计算得到。

图2 文章所研究的横截面在垂直方向上全岩的化学成分与随高度的变化图。其中不同颜色的点代表不同的岩石学相:蓝色-纯橄岩,红色-含有单斜辉石的纯橄岩,橙色-含有斜长石/单斜辉石的纯橄岩,紫色-含有斜方辉石/斜长石/单斜辉石的纯橄岩,绿色-含有角闪石的纯橄岩。红色的虚线代表断层,每一条断层的位置都定位在其所在断层的对应位置。灰色的渐变代表元素或者元素比值在垂直方向上的增加或减少,在一些情况下与断层的出现有关。展示的元素或者元素比值包括:Mg# 值(100×molar Mg/(Mg+Fetotal)),LaCN/SmCN,Nb/Ta和U/Th比值。LaCN/SmCN是利用球粒陨石标准化后的值进行计算的(Barrat et al.,2012). #1截面的全岩成分引自Rospabé et al. (2018)中的“Buri cross-section”截面。左侧的图展现的是浸染的程度与高度的关系。浸染程度利用全岩和矿物的主量元素成分进行最小二乘法(Herrmann and Berry, 2002)的计算得到。

原文题目:Melt hybridization and metasomatism triggered by syn-magmatic faults within the Oman ophiolite: A clue to understand the genesis of the dunitic mantle-crust transition zone

来源:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X19302018

7.英国皇家学会资助开展印尼海底地质调查

(赵纪东 编译)

近日,印度尼西亚东部海底的一项重大调查得到了英国皇家学会(Royal Society)的批准,此举有望提升印度尼西亚对致命海啸的适应能力。

2018年末,印度尼西亚发生了两次海浪席卷海岸线,造成了巨大的人员伤亡和经济损失。然而,与2004年造成130000人死亡的海啸相比,两者的发生率都相对较低。现在,来自伦敦布鲁内尔大学(Brunel University London)、印度尼西亚科学院(LIPI)和技术评估与应用机构(BPPT)的科学家将在接下来的3年中收集有关东亚国家构造断层的数据,开发模型并提出策略,以使受海啸影响的国家更好地保护自己。

印度尼西亚是一个多海啸的国家,同时也是一个多地震的国家——几乎每周都会发生6级地震。但是,印度尼西亚东部的海啸和地震并没有得到很好的研究(没有足够的数据来开展分析),因为2004年印度洋海啸之后,大部分资金都集中投在印度尼西亚西部。

英国皇家学会共计资助50万英镑,相关研究分为3个部分。第一部分是海洋地球物理调查和海底测绘,这是该项目将为印度尼西亚带来的真正突破;第二部分是通过实地研究绘制陆地断层;第三部分是开展新颖的计算机模拟分析,将在英国布鲁内尔进行。

海啸可能由多种因素引起,并具有高度的不可预测性。地震、山体滑坡和火山都可能导致海啸,虽然印度尼西亚确实有海啸预警系统,但其以前是无效的。例如,2018年9月苏拉威西(Sulawesi)发生海啸时,系统并没有发出警报。

布鲁内尔大学的Heidarzadeh博士表示,该研究的目的是通过获取新数据并创建潜在海啸情景的计算机模型,以帮助制定保护印度尼西亚免受海啸袭击的计划。这些计划将包括确定高风险区、制定应对措施,并提高当地居民对海啸即将来临时所需行动的公众意识。

原文题目:Major geological survey hopes to make Indonesia more resistant to deadly tsunamis

来源:

http://www.todaychan.com/2019/04/12/major-geological-survey-hopes-to-make-indonesia-more-resistant-to-deadly-tsunamis/

海洋生命过程与资源利用

8.藻类可能替代鱼油成为对虾饲料的新原料

(傅 强 编译)

鱼油(Fish oil,FO)是许多水产养殖饲料的必备添加剂。在对虾饲料中添加鱼油,不仅提高了饲料中的可利用性,还可以提供大量有益于对虾生长及提高抗病力的高密度不饱和脂肪酸,同时增加肉质中相应的营养成分。然而,鱼油价格昂贵,并且鱼油的生产过程对海洋生态的破坏(捕鲸及甲壳动物)也不容忽视,科学家们一直在寻找可以替代鱼油的水产动物饲料添加剂。

长久以来,微藻油或藻粉的营养成分及其替代鱼油的理论可能性一直被人们所探讨,近日,肯塔基州立大学的一个研究团队在《自然》杂志发表文章称,以微藻粉作为原料,辅以一定比例的植物油作为添加剂,完全可以替代鱼油在动物饵料中的作用。

该团队以裂壶藻粉为主要的实验替代品。裂壶藻是一种高产不饱和脂肪酸的微藻,其中DHA的含量高达50%以上。研究共设置了8个实验组,分别以不同含量的裂壶藻粉,配以不同比例的大豆油、亚麻籽油的饲料,与正常添加鱼油的饲料进行投喂效果比较实验。模拟真实对虾养殖过程,以南美白对虾幼虾为实验对象进行12周的连续投喂,然后从生长速度、存活率以及整个脂类代谢的角度(肌肉脂肪酸组成、肌肉的抗氧化能力、肠脂肪酶活性、总胆固醇、皮下脂肪组织等)进行饲料效果的比较。

研究结果表明,对虾对添加藻粉及植物油的实验组饲料并没有进食排斥现象。实验组的生长速度、存活率、饲料利用率等表观的数值与对照组并没有显著不同。投喂正常鱼油饲料的对照组灰分和水分比例显著偏高,而投喂藻粉及植物油的实验组粗蛋白含量明显偏高。尾部肌肉的脂肪酸组成方面,总饱和脂肪酸含量各组无明显不同,但成分略有差异,如实验组的软脂酸(C16)比例偏高,而对照组的二十四烷酸(C24)的比例明显偏高。

虽然实验组的总单不饱和脂肪酸含量明显偏高,但更重要的多不饱和脂肪酸各组差异不明显,甚至在实验组中随着藻粉比例的提高,多不饱和脂肪酸中DHA的比例有明显增高的趋势。虽然对照组的皮下总脂肪细胞数最少,但各组总胆固醇含量无差异。

对抗氧化酶、肠脂肪酶的活性研究进一步发现,平衡比例的藻粉-植物油代替鱼油添加进饲料,可以通过增加抗氧化酶活性提高对虾的免疫抗病能力。同时脂肪酶活性有所提高,也有利于各种不饱和脂肪酸的合成与积累。并且实验组中多不饱和脂肪酸n-3/n-6比例更高,更有利于人类的饮食健康。

研究最后总结,很多前人的研究表明,用不同比例植物油的组合代替鱼油作为饲料,虽然有可能增加对虾的生长速度,但在一定程度上会降低多元不饱和脂肪酸的含量。本研究发现,通过添加一定比例的藻粉,可以显著改善对虾中营养成分的降低,甚至提高DHA的含量。即在合适的平衡藻粉-植物油比例下,这些低成本的原料完全可以替代对虾饲料中的鱼油。

虽然特定藻粉的相对成本低于鱼油,但其绝对成本仍较高,该研究团队仍需要对藻粉-植物油比例进行更深入的研究,以期在不降低营养成分的条件下进一步的降低水产品饲料的成本。

原文题目:Freshwater microalgae (Schizochytrium sp.) as a substitute to fish oil for shrimp feed

来源:

https://www.nature.com/articles/s41598-019-41020-8

9.全基因组测序揭示人工选择导致

红海鲷基因组区域出现差异性

(谭 建 编译)

红海鲷是韩国和日本广受欢迎的鱼类,是两国养殖场的重要养殖种类之一。自20世纪60年代和80年代以来,红海鲷一直在两国的水产养殖中占据主导地位。红海鲷的基因组可能会受到数十年人工选择的影响。作为两国重要的鱼类资源,关于红海鲷的研究大都集中在提高其生产力或抗病能力上,对红海鲷的遗传多样性研究并不多。在之前的研究中,调查了近交种群的遗传变异性,表明红海鲷种群的遗传变异并未显著下降。但另外一项研究认为,人工养殖的红海鲷其遗传结构与野生种群不同,因此大规模放流人工养殖苗种可能会影响当地种群的遗传多样性。然而,之前的研究仅限于利用微卫星标记进行种群鉴定,并没有深入讨论人工选育对红海鲷基因组的影响。因此,基于全基因组数据可以进一步深入地调查红海鲷基因组的现状及其与表型性状的关系。本研究对来自日本爱媛、长崎、韩国统营养鱼场和野外采集的40个红海鲷样品进行了全基因组测序分析。通过基于全基因组测序数据确定了种群的分层,并使用XP-EHH和相对核苷酸多样性鉴定了所选择的红海鲷种群的基因组区域。研究发现,除CASH7基因共存于爱媛和长崎的红海鲷群体中外,几乎所有基因都存在群体间差异。GO分析表明,在不同的养鱼场中的红海鲷富集了不同的功能,如在长崎群体中发现了“肌动蛋白丝结构”和“神经元投射正向调节过程”,这可能是影响养殖红海鲷的发育过程或性状的人工选择的证据,因为经过人工选择的红海鲷其生长更快并且具有比野生群体更高的体重。总之,本研究揭示了人工选择对独立培育的红海鲷种群之间的影响作用,包括代谢和发育过程中存在完全不同的功能基因,突出了独立培育的红海鲷种群之间的差异性。

原文题目:Whole genome sequencing reveals the impact of recent artificial selection on red sea bream reared in fish farms

来源:

https://www.nature.com/articles/s41598-019-42988-z#Sec9

深远海和极地极端环境与战略资源

10.北极多年冻土崩塌的影响

及未来研究的相关建议

(廖 琴 编译)

近期《自然·通讯》(Nature Communications)期刊发表题为《北极多年冻土和其他冰冻圈要素非线性退化的气候政策影响》(Climate Policy Implications of Nonlinear Decline of Arctic Land Permafrost and Other Cryosphere Elements)的文章指出,北极多年冻土层的不断减少导致碳被释放到大气中,海冰和陆地积雪融化导致地球表面吸收更多的太阳能,这两者将加速气候变化,并对世界经济产生数万亿美元的影响。《自然》(Nature)期刊发表题为《多年冻土的崩塌正在加速碳的释放》(Permafrost Collapse is Accelerating Carbon Release)的评论性文章,讨论了北极多年冻土突然解冻对于碳排放估算和气候政策的重要性,指出北极多年冻土的突然解冻可能使冻土带释放的温室气体造成的全球变暖增加1倍。文章还指出了目前有关北极多年冻土研究存在的知识缺口,并提出了未来的研究建议。本文对两篇文章的核心观点进行了整理,以供参考。

1 多年冻土解冻的影响

多年冻土由土壤、岩石或沉积物组成,通常与大块的冰混合在一起。北半球约1/4的土地以这种方式冻结。由于死去的植物、动物和微生物的有机物质没有分解,碳已经在这些冻土中积累了数千年。过去的研究认为,在正常变暖的情景下,缓慢而稳定的解冻将在未来300年内释放约2000亿吨碳,相当于目前北部冻土中所有碳储量的15%左右。但这可能是一个巨大的低估,因为大约20%的冻土具有增加突然解冻的可能性。到2300年,低地湖泊和湿地以及高地丘陵的冻土突然解冻可能会额外释放600~1000亿吨的碳。此外,由于突然解冻比逐渐解冻释放更多的甲烷,这两个过程对气候的影响将是相似的。因此,从目前的模型来看,冻土融化对地球气候的影响可能是预期的2倍。

英国兰卡斯特大学(Lancaster University)联合美国科罗拉多大学(University of Colorado)等机构的研究人员量化了北极多年冻土碳反馈的强度及其对全球气候和经济的影响。研究发现,北极多年冻土碳反馈通过多年冻土融化释放的碳,以及海面反照率降低(海冰和陆地积雪的减少)会吸收更多的太阳能,加速气候变化。在温暖的气候条件下,多年冻土层的碳反馈越来越积极,而反照率的反馈随着冰雪融化而减弱。综合起来,这两个因素将导致气候变化的长期经济影响显著增加:在1.5℃背景下增加24.8万亿美元;在2℃背景下增加33.8万亿美元;在当前国家承诺的减排水平下增加66.9万亿美元。

2 目前的研究缺口

(1)气候和土壤科学家需要找出甲烷和二氧化碳的最大排放来源。虽然对当前融化的湖泊和湿地的数量有了很好的了解,但研究人员需要能够预测新融化的湖泊,还需要知道随着气候变暖,它们会以多快的速度流失。

(2)人们对山坡上融化土壤的侵蚀知之甚少。研究人员需要确定有多少多年冻土碳被置换,以及解冻后会发生什么。例如,人们不知道有多少碳会留在地下,有多少碳会作为温室气体进入大气层,如果流入河流和湖泊,会发生什么?

(3)人们需要确定植物生长将在多大程度上抵消多年冻土释放的碳。研究人员需要监测解冻的生态系统如何演变、植被稳定的速度以及这些植物如何积累生物量。随着多年冻土景观的变化,建模者需要预测生态群落和地貌之间的反馈变化。

(4)地下冰的分布是影响多年冻土碳命运的主要因素。目前,对地下冰的观测很少。更广泛的地球物理测量可以绘制出地表以下的冰块,揭示其聚集的位置以及融化的速度。甚至可以开发机器学习技术,通过分析表面的土壤和地形来预测大多数冰被埋藏的位置。

3 下一步研究建议

(1)扩展测量技术。应该更好地追踪整个北极地区的多年冻土和碳,特别是在经历突然解冻的地区。建立多年冻土和生态系统变化的基线非常重要,以便对未来的措施进行比较。这将需要基于飞机的激光雷达(光探测和测距,一种使用脉冲激光的测量技术)、基于无人机的调查和更好的图像分析算法。

(2)投资监测站点。河流化学组成可能是突然解冻的敏感指标,但许多监测站点正在被废弃。各国和国际社会应该增加对长期站点的投资,将陆基观测与水生和海洋测量联系起来。更好地记录河流中的有机物和养分将有助于了解多年冻土植物与微生物群落对突然解冻及逐渐融化的响应。

(3)收集更多数据。容易突然解冻的地区需要更多的钻孔、长期观测和实验。当冻土受到干扰和恢复时,实地测量应该量化有多少二氧化碳和甲烷被释放到大气中。重要的是,多年冻土研究人员和行业团体必须将所有地下冰数据存放在公共档案中。

(4)建立整体模型。地球系统模型应该包括影响多年冻土碳释放的关键过程。由于突然解冻发生在精细的空间尺度上,这些动力学的详细过程模型可能无法直接在地球系统模型中运行。必须开发框架来理解和量化这些精细过程在全球层面的影响。

(5)改进报告。政策制定者需要对突然解冻对气候变化的影响做出最佳评估。正如政府间气候变化专门委员会(IPCC)在《全球升温1.5℃特别报告》(Special Report on Global Warming of 1.5℃)中对逐渐解冻所做的估计那样,需要在未解决的气候反馈中加以考虑。多年冻土碳网络(Permafrost Carbon Network)正在为这些努力作出贡献,例如将在IPCC《气候变化中的海洋和冰冻圈特别报告》(Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate)中确定突然解冻的特征。

参考文献:

[1] Climate Policy Implications of Nonlinear Decline of Arctic Land Permafrost and Other Cryosphere Elements.

https://www.nature.com/articles/s41467-019-09863-x

[2] Permafrost Collapse is Accelerating Carbon Release.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01313-4

海洋技术与装备

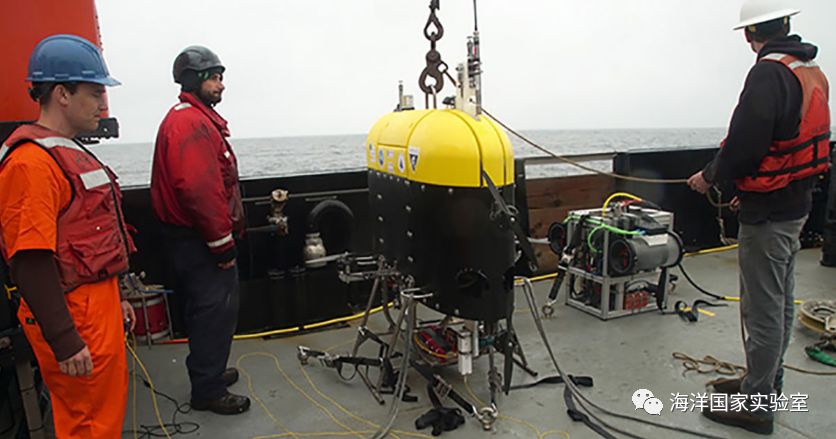

11.新型水下机器人首次海试

(蔺本浩 编译)

近日,来自蒙特利湾海洋研究所的研究人员和伍兹霍尔海洋研究所的工程师对一种新型的水下机器人进行了海上试验,该种水下机器人旨在对深远海海域进行观测调查。

图1 伍兹霍尔海洋研究所的工程师和船员正准备将布放到Mesobot蒙特利湾

来自伍兹霍尔海洋研究所的水下机器人,名为“Mesobot”,在过去两年的研发中得到了来自蒙特利湾海洋研究所、斯坦福大学和德克萨斯大学大河谷分校的科学家、工程师的大力支持。Mesobot专门用于研究1000m以下水域中生物的运动、漂流情况,其工作时长可达24小时。

Mesobot将拓展蒙特利湾海洋研究所和其他研究机构在中层海域调查研究的范围。几十年来,由Bruce Robison和Steve Haddock以及其他人领导的蒙特利湾海洋研究所的研究人员已经使用ROV来研究中层水域的生物活动。虽然很少见到这种生物,但是该种生物研究对于海洋渔业、大型鱼类食物来源和调节地球气候等方面都具有重要意义。该项目由美国国家科学基金会(NSF)、蒙特利湾海洋研究所(MBARI)和TED的“大胆项目”资助。

Mesobot在水下探测过程中对海洋生物造成的危害比大多数的ROV都要小,其上配置了4K摄像机、海洋中层生物无法察觉的红色照明灯和大功率、低转速螺旋桨推进器。

图2 Mesobot在水池中跟踪海洋生物模型

Mesobot是一种混合型水下机器人,既可以以ROV的形式工作,通过水面船舶和脐带缆进行供电和控制。也可以以AUV的形式工作,在水面对设备进行配置完成后,水下可以自动工作。在每一次下潜之前,Mesobot像ROV一样通过光纤缆由水面船舶进行控制,当操作人员释放并收回光线缆,机器人就像AUV一样自主进行水下工作。

在最近的试验项目中,研究人员组装了Mesobot,并在海水水池中进行了多次测试试验。确保设备工作正常后,研究人员在蒙特利湾海洋研究所的科考船“Rachel Carson”号上在蒙特利湾进行了为期三天的海上试验。

图3 Mesobot从甲板上吊放入水

最终,研究人员系统地通过该种水下机器人对单体生物或者生物群进行持续跟踪研究,因为这些生物进行了地球上最大的迁移运动—“昼夜垂直移动”。许多海洋生物(包括软体动物)在黄昏时向水面移动数百米,然后黎明前后洄游到深海。目前这种生物的活动还在研究中。研究人员希望通过水下机器人跟踪生物活动来了解发生此种现象的原因。

原文题目:First Sea Trials of a Revolutionary New Undersea Robot

来源:

https://www.oceannews.com/news/science-technology/first-sea-trials-of-a-revolutionary-new-undersea-robot

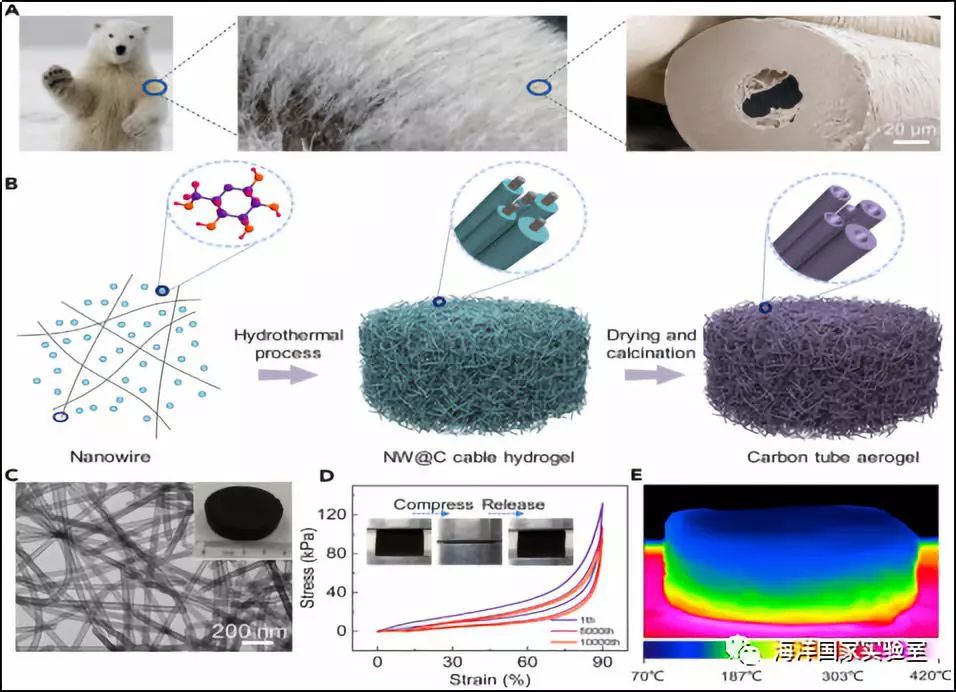

12.科学家受北极熊毛发微观结构启发

设计出新型隔热材料

(蒋全通 编译)

受到北极熊毛发微观结构的启发,科学家团队设计开发出了一种具有空腔结构的轻质、疏水、隔热的新型材料,未来有望满足航空航天、海洋装备等领域对材料的特殊需求。

与人类或其他哺乳动物的毛发不同,北极熊体表的毛发是中空结构的。在显微镜下放大一定倍数后,每一根毛发都存在空腔结构,这种中空的管状结构不仅降低了北极熊毛的密度,而且有利于减小热导率,阻隔热量从北极熊的皮肤表面扩散到周围的低温环境中,可以设计成为新型人工隔热材料。

中国科学技术大学俞书宏教授领导的研究团队受北极熊毛发中空结构的启发,发展了一种人工合成类北极熊毛的中空碳管气凝胶(CTA)的方法,该碳管气凝胶表现出超弹性和低的热导率。相关研究成果以《仿生碳管气凝胶可实现超弹性和热绝缘功效》(Biomimetic Carbon Tube Aerogel Enables Super-Elasticity and Thermal Insulation)为题,于6月6日发表在《化学》上(Chem 2019,CHEMJOURNAL-D-19-00185R1)。他们人工合成的中空碳管的内径仅为35纳米,远小于空气的平均自由程(75纳米),也就是说管内的空气几乎不会传递热量,因此该材料具有很好的隔热性能。此外,这种碳管气凝胶的三维网络结构还使其具有超弹性,在30%应变下压缩100万次仍可保持结构完整。

图 中空碳管气凝胶(CTA)的制备:(A)北极熊毛的结构;(B)CTA制备示意图;(C)CTA的TEM照片;(D)CTA应力-应变曲线;(E)CTA的热红外图像

大自然历经了亿万年的发展和进化,其丰富的结构与种类值得我们去学习和发展。利用一维纳米线作为模板,通过模板法制备宏观尺度的碳管气凝胶,具有独特的微观结构,使其表现出优异的轻质、隔热、疏水和机械性能。其密度最低可达到8kg/m?,低于绝大多数已报道的隔热材料;它的接触角为146°,在56%的相对湿度下放置120天,仍然能保持热导率基本不变;由于中空碳管的内径(35nm)远小于空气的平均自由程(75纳米),管内的空气几乎不会传递热量,因此具有很好的隔热性能,其最低热导率仅为23mWm??K??,远低于干燥空气的热导率。经过长期的进化,具有空腔结构的北极熊毛能在寒冷潮湿的环境中减少热量损失,是人工合成隔热材料的理想模型。该研究团队接下来将探索在更大尺度上制造这种材料并实现量产,推动其在极端气候条件下的应用。

原文题目:Biomimetic Carbon Tube Aerogel Enables Super-Elasticity and Thermal Insulation

来源:

https://doi.org/10.1016/j.chempr.2019.04.025

往期回顾:

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第八期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第七期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第六期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第五期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第四期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第三期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第二期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2019年第一期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第十二期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第十一期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第十期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第九期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第八期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第七期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第六期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第五期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第四期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第三期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第二期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2018年第一期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2017年第五期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2017年第四期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2017年第三期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2017年第二期

前沿进展|全球海洋科技发展动态2017年第一期