今年8月,央行推进贷款利率市场化改革。改革后LPR参考MLF,贷款利率则锚定LPR。本月是央行在LPR 改革后第三次公布LPR 报价。总体看,三个月来LPR下调幅度呈逐渐收窄态势——8 月20日一年期LPR下调10bp、5年期以上LPR下调5bp;而9月20日一年期LPR下调5bp、5年以上LPR维持不变;

2019年10月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为4.2%,5年期以上LPR为4.85%。两种期限LPR均与9月报价保持一致。

报价机制改革后,LPR按公开市场操作利率(主要指MLF)加点的方式形成。在实践中,LPR利率不止和MLF相关,还和银行资金成本、市场利率等密切相关。9月MLF利率、市场利率、银行资金成本并未明显下降,所以LPR保持不变。分析认为,LPR未变显示央行货币政策保持定力,并未明显放松。

8月新LPR推出以来,主要作为企业信贷参考的1年期品种比原基准利率共下调15bp,旨在降低企业融资成本;而主要作为房贷款参考的5年期以上品种仅下调5个基点,且从第二次LPR报价开始持续保持稳定,意在维护房地产调控政策基调的连续性。伴随LPR的推广使用,此前的企业贷款利率隐性下限也在打破。

根据央行数据,截至9月末,已有占比达8%的银行贷款利率比LPR低50bp以上。这就意味着这部分贷款利率低于同期LPR至少11.9%,从而打破了原来贷款基准利率0.9倍的隐性下限(即在贷款基准利率基础上下浮幅度不超过10%),企业“融资贵”问题得到进一步破解。

在前两次报价均小幅下行后,第三次LPR报价1年期和5年期均维持不变。目前来看,7天央行逆回购利率为2.55%,与中期借贷便利(MLF)利率的3.3%相差75bp,1年期LPR在MLF基础上加点90bp,5年期LPR高于1年期65bp。

10月16日在没有MLF到期的情况下央行年内首次新作2000亿MLF:期限1年,中标利率3.3%,价格与上月持平——这是本次LPR未调整的重要因素。

在市场人士看来,此次新作MLF颇具风向标意义。光大证券首席银行业分析师王一峰表示,此次新增MLF操作,可以使得未来MLF到期期限分布更加均匀,央行可以根据实际情况,每月安排 MLF操作,为引导LPR下行创造先行条件。未来 MLF 可以实现按月的常态化操作。

德国商业银行驻新加坡高级经济学家周浩表示,10月LPR保持不变,表明了货币政策保持克制,央行认为目前经济状况不需要过度刺激。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,作为LPR报价的基础,16日央行开展2000亿元MLF的操作利率持平于3.3%。本次LPR报价过程中,商业银行在考虑资金成本、风险溢价水平和信贷市场供需状况后,未下调加点幅度。并分析认为,9月以来,央行通过全面降准、MLF操作等方式,向银行体系注入中长期流动性,降低银行资金成本。但在综合考虑风险防控的内在需求下,银行风险偏好保持稳定,LPR报价中加点幅度保持稳定。

联讯证券首席经济学家李奇霖表示,偏高的负债成本制约银行调低报价可能是此次未调降的主因。

中信证券首席经济学家诸建芳认为,之前1年期LPR已连续两次下降,此次并未下降的原因可能在于,连续下降会给人很强的预期,认为LPR步入下行通道。

中信证券首席固收分析师明明分析称,(本次LPR未调整)一是前两次LPR报价已经下降了,并且有一定的下降幅度,体现了利率市场化的政策效果。二是目前银行的负债端压力还是比较大,在负债端成本刚性约束下,资产端下行的空间也受到了约束。

中国民生银行首席研究员温彬说,10月LPR报价与上月报价保持一致,符合市场预期。究其原因,一是对标挂钩MLF发行情况,本月央行开展2000亿元MLF,期限1年,中标利率3.3%,发行量与发行价格与上月持平。二是央行加大逆周期调节力度维持市场流动性合理充裕。9月新增社融2.27万亿元,较上个月多增0.29万亿元;广义货币M2增速8.4%,较上月增加0.2个百分点,两项数据均高于市场预期,银行负债端获得一定程度改善。但银行负债成本的有限改善与经济下行情况下银行风险成本上升形成对冲、相互抵消,特别是在优质资产愈发稀缺背景下,银行不得不进行客户下沉,通过挖掘更低信用等级的中小客户实现更高收益。在综合考虑风险防控的内在需求下,银行风险偏好保持稳定,LPR报价中的银行点差部分保持稳定。三是银行综合资金成本尚未显著改善。

交通银行金融市场运营中心高级分析师杨一成表示:“本次一年期报价利率维持显示了当前降低银行负债端利率的必要性。上周五银保监会发布实施通知规范结构性存款,也显示出当前监管引导银行存款和市场利率回到合理水平的决心。展望四季度,考虑到目前的内外部因素,边际上货币数量不会紧张,但货币政策能否有一定放松还是受到较多因素影响,整体来说,央行目前定力十足。”

江海证券吉灵浩认为,降低实体经济融资成本需要循序渐进。本次LPR报价保持不变,反映出央行对货币政策保持定力。同时,也说明年内货币政策宽松空间有限。另一方面,LPR和MLF利率挂钩,MLF的基准作用进一步强化。在当前存在一定通胀压力的情况下,短期内MLF调降的可能性大大降低。

1年期LPR年内存降低空间

对于未来一段时间LPR走势,多位分析人士指出,预计下阶段LPR有望稳中有降。

在东方金诚首席宏观分析师王青看来,市场化“降息”过程会继续,预计未来商业银行在LPR报价中仍存在压缩加点的可能性。在政策利率保持稳定的背景下,未来LPR报价利率逐步下行,可在降低实体经济融资成本的同时,保持稳健货币政策基调。这样做有助于稳定物价预期,维护宏观经济综合平衡。鉴于近期经济下行压力有所显现,逆周期调节需求上升,未来为推动LPR持续下行,央行将继续实施降准,加大“宽货币”操作力度,也不排除年底前后适时下调MLF操作利率的可能。

“这次LPR不调降不代表今年就是这样了。”中信证券首席经济学家诸建芳表示,目前贷款市场整体利率水平仍较高,继续调降LPR有利于降低实际融资成本,提振企业投资意愿。不过,5年期以上LPR近期调降可能性不大,主要原因是房地产调控基调难有调整。

民生证券研究院首席宏观分析师解运亮表示,接下来如果想要LPR下降,则降准和降MLF利率,二者至少选其一。

联讯证券首席经济学家李奇霖认为,短期内调降MLF利率,从而引导LPR下行的概率不大。理由在于,MLF利率并非银行负债的锚,MLF余额在银行负债余额中的比例不高,调降MLF利率不能有效解决银行负债成本偏高这一关键性问题。降低银行负债成本需通过改革与监管的方法推进,出台结构化存款新规即体现了这一思路,调整银行负债结构,可以从成本端促使LPR下调。偏高的负债成本制约银行调低报价可能是主要原因,在央行宽松受到通货膨胀率限制的情况下,降低银行的负债成本需要通过改革与监管的方法推进,结构化存款新规是其中一种方式,抑制“假结构”,调整银行负债结构,在成本端帮助LPR下行。

光大证券固收首席分析师张旭表示,目前更重要的是通过改革的方法促进完善利率的传导机制,让市场在资源配置中起决定性作用,而不是简单地降低MLF利率。LPR是市场化报价的体现,由资金成本、市场供求、风险溢价共同决定。9月金融数据有明显回升和好转,体现出融资需求的改善,这也在客观上推动贷款需求曲线右移,从而给利率水平带来支撑。而去年以来,金融市场利率已经出现了明显的下行;与此相比,LPR下降的幅度相对有限。因此,预计随着货币传导渠道进一步疏通,年内LPR将会再度下行。

中国民生银行首席研究员温彬指出,短期内,在通胀有所上升、经济下行压力和资产荒等多重因素综合影响下,银行风险偏好以及LPR都将维持稳定。长期看,央行将加大逆周期调节力度,银行负债端有望获得改善,在“量”增“价”调的预期下,未来长端利率有望下行,同时政策利率也有调降的空间和必要,下阶段LPR有望稳中有降。

推进银行运用LPR定价

中国人民银行货币政策司司长孙国峰此前表示,9月末数据显示,银行新发放贷款当中LPR运用的占比达56%,其中大银行占比更高。中小银行因系统改造和修订的问题进展稍慢。随着系统改造完成,后期会加快。

华东某地监管人士透露,在新发放贷款方面,目前当地仅有村镇银行因系统改造没完成,未与LPR挂钩,待系统改造完毕后,预计10月底可全部完成切换。

有部分村镇银行、农商行动作较快,已完成LPR挂钩。安徽某村镇银行负责人表示:“我行新发放贷款已挂钩LPR,合同版本已更新。”

其实,自央行8月份改革完善了LPR形成机制后,8月和9月的一年期LPR报价已连续两次下调。一年期的LPR比同期限的基准利率下降了15个基点,5年期以上的LPR比同期限基准利率下降了5个基点。9月份,企业贷款利率是5.24%,比去年的高点下降了36个基点。

人民银行货币政策司司长孙国峰此前介绍,人民银行正积极推动银行运用LPR对贷款来定价。9月末,银行新发放贷款运用LPR定价的占比达到了56%,其中大银行占比更高。未来,随着改革逐步推进,改革效果将进一步显现。

随着LPR的推广运用,企业贷款利率隐性下限也在被打破。业内人士介绍,贷款定价“换锚”前,个别银行会通过协同行为以贷款基准利率的一定倍数设定隐性下限,对市场利率向实体经济传导形成了阻碍。所以,即便市场利率下来了,但是贷款利率的“地板”仍比较硬,下降幅度相对较小。

而最新数据显示,截至9月末,已有8%的银行贷款利率比LPR低50个基点以上。“这意味着这部分贷款的利率低于同期LPR至少11.9%,打破了原来贷款基准利率0.9倍的隐性下限,有助于企业贷款利率进一步下行。”王青说。

温彬表示,当下经济下行压力仍存,央行或将继续加大逆周期调节力度,银行负债端压力有望进一步改善,LPR报价利率仍有下行空间。业内人士认为,在降低实体经济融资成本的同时,央行或将继续保持稳健货币政策基调,这样有助于稳定物价预期,维护宏观经济综合平衡。

课程推荐

联系客服索取邀请函

线下面授课程

收费标准:4800元/位

人工咨询客服电话:18521390968

LPR下降、降准等并不意味着货币政策取向改变当前货币政策取向怎么看?

金融活,经济活;金融稳,经济稳。今年以来,稳金融工作积极有序推进,金融体系运行平稳健康,金融服务实体经济力度持续加大,不发生系统性金融风险底线牢牢守住。

当前,货币政策取向怎么看?服务实体经济怎么干?信贷风险怎么防?今天起,本版推出“稳金融三问”系列报道,探讨在目前的国际国内经济金融形势下如何进一步做好稳金融工作,促进经济平稳增长。

——编 者

《 人民日报 》( 2019年10月21日 18 版) 王 观 高 塬近日召开的中国人民银行货币政策委员会2019年第三季度例会指出,要创新和完善宏观调控,加大逆周期调节力度,加强宏观政策协调,形成合力。稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配,保持物价水平总体稳定。

今年以来,很多发达经济体及部分新兴经济体都调整了货币政策走向。在全球主要经济体纷纷降息并重启宽松货币政策时,如何理解当前我国稳健的货币政策?我们是如何加强逆周期调节的?未来货币政策走向如何?记者进行了采访。

没有“放水”,更不是“大水漫灌”

“大水漫灌”易造成通货膨胀,推高资产价格,不利于经济转型升级和结构调整

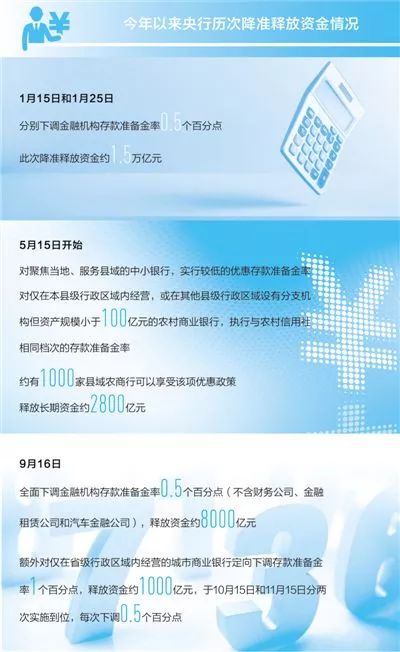

8月20日,全国银行间同业拆借中心首次发布了新的LPR(贷款基础利率),一年期LPR是4.25%,比原来的基准利率降了10个基点。9月16日,年内第二次全面降准落地。10月15日,仅在省级行政区域内经营的城市商业银行获得定向降准0.5个百分点,11月15日还将再次下调0.5个百分点。

这一系列动作被一些人解读为我国货币政策正走向宽松,央行在“放水”。究竟应如何正确理解?

“不管是LPR下降,还是降准,都不意味着货币政策基调的转向,也不是央行在‘放水’,货币政策依然稳健。”民生银行首席研究员温彬说。

LPR报价下降不等于降息。中国人民银行参事盛松成认为,原有的LPR多参考贷款基准利率进行报价,未能及时反映市场利率变动情况。改革后各报价行在公开市场操作利率的基础上加点报价,市场化、灵活性特征将更加明显。实际上,LPR形成机制改革和传统意义上的降息是两回事。

降准是为支持实体经济发展,不是“大水漫灌”。交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健认为,降准主要是由于当前经济下行压力加大,需要通过下调存款准备金率来推动实现稳增长。同时,银行负债成本居高不下制约贷款利率下降,全面降准有利于释放更多中长期资金,促进银行负债成本降低,定向降准也有利于进一步增加对民营、小微企业的资金支持。

“目前,货币政策是进行逆周期调节,并不是所谓的大幅度‘放水’。”交通银行首席经济学家连平说,有没有“放水”从以下指标也能看出——

广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配。“尽管我国年内实施了降准,但广义货币M2和社会融资规模增速在合理区间,与名义GDP增速基本相适应。从这个意义上讲,降准的主要目的还是通过基础货币的投放使流动性保持合理充裕,并不是‘大水漫灌’。”温彬说。

利率走势总体稳定。“判断货币政策松紧,可以通过一些指标,比如看银行间的回购利率DR007指标。利率是资金价格,资金价格能反应资金的供求状况,通过价格的变动就可以看出货币政策到底是松还是紧。”青岛银行首席经济学家刘晓曙说。受访专家认为,当前货币市场的利率水平总体来说比较平稳。

盛松成认为,“大水漫灌”危害很多,一是造成通货膨胀,二是推高资产价格,三是不利于我国经济转型升级和结构调整,因为这会提高改革成本,使本应被淘汰的落后产能得以延续。此外,我国面临的外部不确定性因素增多,要保持人民币汇率的基本稳定,也应避免“大水漫灌”。

服务实体,加强逆周期调节

存款准备金率结构性、定向调整的力度明显加大,公开市场操作工具明显增加

“都说台州是创业‘热土’,现在让我有了实实在在的体会,金融支持让我们创业者更有底气了!”浙江意控机床有限公司负责人周祥兵说。

前几年,周祥兵来到台州创业。随着公司规模的扩大,资金需求不断增加,但作为“新台州人”,找担保人是个难题。了解到周祥兵的情况,台州银行营业部客户经理颜邦国给他推荐了不用找担保的“信保基金”,这让周祥兵一下子放宽了心。

很快,一笔金额为100万元的信保基金业务顺利办妥。“有政府担保,利率还优惠,让我们有更多资金投入到生产经营中。”周祥兵说。

近年来,金融活水精准滴灌,越来越多有潜力的企业经营资金有了保障,发展规模不断壮大。数据显示,今年8月末,普惠金融口径的小微企业贷款余额11万亿元,同比增长23%;民营企业贷款余额45万亿元,同比增长6.7%,企业综合融资成本比2018年平均水平下降超过1个百分点。

今年以来,稳健的货币政策体现了逆周期调节的要求,金融服务实体经济的质效逐步提升。

“逆周期调节,主要是财政政策、货币政策的调节。市场主体有顺周期行为,比如经济形势好的时候,银行往往会增加贷款,经济形势不好的时候,则会收缩贷款,甚至惜贷。这样一来,银行越惜贷,往往越加剧经济收缩,不仅对经济带来不利影响,也会影响银行自身经营,比如导致不良贷款上升。所以当经济下行压力加大时,通常应进行逆周期调节,以防经济出现下滑。”温彬说。

温彬分析,当前就应当运用一些逆周期调节手段。就财政政策来说,就是适度提高赤字率,增加地方政府债的额度,通过减税降费促进投资和消费;而货币政策,就是要通过降准等释放流动性,降低企业和居民投资消费的成本,从而稳定和扩大内需。

与过去相比,如今在使用货币政策工具时确实有不同,逆周期调节的“味道”更浓。

比如存款准备金率的调整。作为货币政策的主要工具之一,鉴于存款准备金工具在促进信贷结构优化方面的独特优势,2014年到2018年,仅定向降准央行就实施了11次。“降准就好比把部分关在‘笼子’里的存款准备金释放出来,银行由此增加了更多放贷资金,有助于降低银行的资金成本,从而进一步传导至实体经济,降低贷款实际利率。”刘晓曙说。

“相比过去,现在存款准备金率结构性、定向调整的力度明显加大,结构性和全面性调整同步交叉进行。”连平说,9月的全面降准和定向降准一起出台,表明逆周期调节力度明显加大。

今年5月,央行决定从5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率。对仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率。由此我国的存款准备金制度将形成更加清晰、简明的“三档两优”基本框架。“三档两优”存款准备金制度框架兼顾了防范金融风险和服务实体经济,特别是服务小微企业,简化了政策体系,对金融机构的引导作用更明确,操作性更强。

又如公开市场操作。工具种类明显增加,MLF(中期借贷便利)、SLF(常备借贷便利)、TMLF(定向中期借贷便利)……以TMLF为例,TMLF于2018年12月创设,根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源,今年一季度和二季度已开展两次。

“这些工具根据需要分别从长期、中期、短期角度考虑进行调整,对市场利率的结构、未来利率变动趋势都有针对性的考量。目前来看,这些政策工具都起到了积极的作用。”连平说。

保持定力,坚持稳健取向

未来货币政策要配合经济高质量发展的要求,也要重视货币政策和监管政策的协调

近期,欧洲央行重启QE(量化宽松),美联储开启了年内第二次降息,其他主要经济体也纷纷跟进降息,甚至重启量化宽松政策。中国有必要跟进吗?

“中国货币政策主要是服务国内经济,以我为主,综合考虑国内经济形势和物价走势进行预调微调。综合分析国内形势和国际背景,我国的货币政策应保持定力,坚持稳健的取向。”中国人民银行行长易纲说。

易纲说,目前,我国货币政策工具手段充足,利率水平适中,政策空间较大。2008年国际金融危机爆发以来,相比一些发达国家中央银行实施零利率甚至负利率政策,我国货币政策始终保持在正常区间。同时,我国利率水平在发展中国家中处于相对低位,近年来社会融资成本特别是民营企业和小微企业融资成本实现了稳中有降。

未来,实施坚持稳健的货币政策还应注意什么?

盛松成认为,我国正处于经济转型和结构调整的时期,货币政策除了考虑逆周期调节外,也要配合经济高质量发展的要求。

连平认为,要加快疏通货币政策的传导机制,改善金融体系的结构,进一步发展资本市场;还要重视货币政策和监管政策的协调,让货币政策总体的调节方向与有关的政策更加协调。“货币政策是为宏观经济发展服务的,但也要考虑目前监管的现状;反之,监管政策的出台也要考虑货币政策的实施。”

本文综合自以下媒体相关新闻稿件:中国证券报、中国金融信息网、新华财经、第一财经、21世纪经济报道、人民日报如有侵权,联系微信1396496344删文

投稿、内训合作点我