上海市社会科学界联合会主管主办

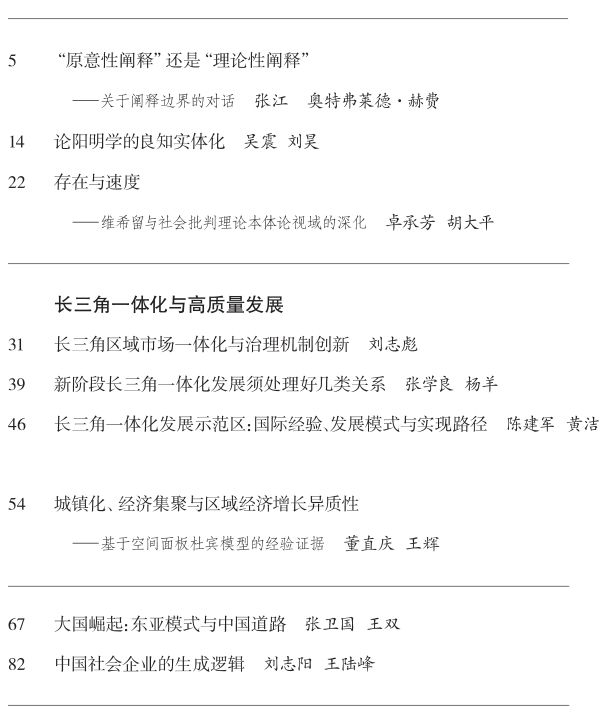

“原意性阐释”还是“理论性阐释”

——关于阐释边界的对话

编者按:文本是自在的,自身蕴含着有限的确定意义;文本是开放的,读者可进行合理的阐释与发挥。但是,确定的意义不能代替开放的理解,理解的开放不能超越合理的规约。是否逾越具体的历史的边界,是衡量阐释有效性的重要依据。纵观百年以来中外学术史,特别是哲学和文学的学术发展史,阐释有无边界一直是人们激烈争论的阐释学基本理论问题之一,并由此展现出两条不同的阐释路线。中国社会科学院大学张江教授就这一问题与当代德国哲学家奥特弗莱德·赫费教授进行了对话。本刊现摘要发表此次对话的部分内容,期待更多学者能够参与讨论。

论阳明学的良知实体化

摘要:阳明学通过“良知自知”“良知自觉”“觉即弊去”等命题,突出了良知的主体性原则。然而若过于强调人心的主观内在性,则有可能导致良知主体越过外在伦理规范的制约而一任本心的理论后果,晚明学者指责心学流弊有“情识而肆”等表现,并非无的放矢。不过,阳明在世时对此问题已有所警觉,故其试图通过“良知即天理”“天理即良知”等命题,将良知心体提升为普遍客观的超越性实体;而良知实体化也同时意味着天理心性化与心性天理化的双重转化。由此,良知主体性不至于下坠为一己之私的情感意识,而同时也拥有了客观实在的理性实体的品格。

关键词:阳明学;实体;良知;天理

作者:吴震,复旦大学哲学学院教授(上海 200433);刘昊,清华大学哲学系博士研究生(北京 100084)。

存在与速度

——维希留与社会批判理论本体论视域的深化

摘要:海德格尔是“在”之追问的现代形而上学奠基者,技术—经济所导致的物的虚无性以及“在”之切近性消失乃是其中心问题。维希留基于速度对环境相对性和“在”之位移的历史分析打开了后海德格尔虚无主义批判新思路。在维希留看来,交通和通信技术发展至“实时”阶段,时空被还原为电磁波振动所代表的“时间—光”,“在”之此时此地性被消解,人成为“远程在场”,因此,我们必须提出“在世中”还是“在世外”的问题。在总体上,维希留通过存在与速度关系的追问,深化了社会批判理论的本体论视域。

关键词:存在;速度;社会批判理论;本体论;海德格尔;维希留

作者:卓承芳,南京财经大学马克思主义学院副教授(江苏南京 210046);胡大平,南京大学马克思主义学院教授(江苏南京 210046)。

长三角一体化与高质量发展

长三角区域市场一体化与治理机制创新

摘要:市场一体化是长三角区域高质量一体化发展的基础和关键。实施这一项国家战略规划应该首先从长三角区域市场一体化开始。区域市场一体化有助于形成一体化发展的统一大市场,依据于强大国内市场可以转换中国经济全球化的模式,也有助于进入创新发展轨道。从过去鼓励地方政府间的竞争,转向提倡地方政府间的合作治理,建设、完善和创新区域治理机制,是在现有的行政体制中推进长三角区域高质量一体化发展的最有效途径。为此需要我们把竞争政策作为推进一体化发展的“一盘棋”的手段和机制,要以竞争政策为基础协调其他经济政策,为市场一体化创造政策协同的环境。

关键词:区域市场一体化;治理机制;竞争政策;长三角地区;案例分析

作者:刘志彪,南京大学经济学院、长江产业经济研究院教授(江苏南京 210093)。

新阶段长三角一体化发展

须处理好几类关系

摘要:作为中国经济活力最强、发育最为成熟的城市群之一,长三角具备坚实的经济基础和特点鲜明的区域合作模式,是中国最有条件实现现代化和一体化的区域。以上升为国家战略为标志,长三角一体化进入了新阶段。基于新阶段这一战略判断和长三角承担的新使命,长三角一体化须妥善处理好“质与量”“大与小”“同与异”“条与块”等几类关系:(1)质与量并行,以经济集聚提高发展效率;(2)大与小分明,全方位、立体化有序推进一体化国家战略;(3)同与异统一,以功能协同引导城市差异化、特色化发展;(4)条与块串联,以交通经济带建设推动都市圈等块状经济融合发展。

关键词:长三角;一体化;高质量;城镇化

作者:张学良,上海财经大学城市与区域科学学院教授(上海 200433);杨羊,上海财经大学城市与区域科学学院博士研究生(上海 200433)。

长三角一体化发展示范区:

国际经验、发展模式与实现路径

摘要:长三角一体化发展示范区作为中国高质量一体化发展的示范区,应积极吸收“成长三角”等国际上较为成熟的区域一体化的发展经验,从构建区域间合作创新体系和培育共识文化入手,注重发挥“毗邻效应”。在发展模式上,以跨行政区域体制机制协调为基础,以企业为主体,以创新为引领,联通内外贸易,实现虚实经济共荣。以改革措施的落地、以系统集成为抓手,通过完善顶层设计、深化实践创新、鼓励多极推动与强化同域整合,吸引长三角乃至全国优质的要素资源,培育具有掌控全球价值链能力的企业与产业集群,最终实现其作为新标杆、试验田和新引擎的目标。

关键词:长三角;成长三角;一体化;示范区

作者:陈建军,浙江大学区域与城市发展研究中心教授(浙江杭州 310000);黄洁,浙江大学公共管理学院博士后(浙江杭州 310000)。

城镇化、经济集聚与区域经济增长异质性

——基于空间面板杜宾模型的经验证据

摘要:前沿研究大多关注城镇化对经济增长的影响,却普遍忽视城镇化是否会通过区域经济空间关联影响经济增长。在结合区域经济空间异质性事实的基础上,通过运用空间面板杜宾模型检验城镇化的空间经济增长效应,结果发现:中国区域间城镇化的经济增长效应显著且空间异质性突出,经济集聚在其中扮演重要角色。正是地区集聚能力差异引发城镇化的经济增长异质性后果,西部地区更易通过资源集聚和消费提升扩大城镇化影响,集聚能力甚至显著抑制东中部地区城镇化的经济增长效应。分类检验结果发现,东中西部经济增长动力存在明显差异。

关键词:城镇化;集聚能力;经济增长;空间关联

作者:董直庆,华东师范大学经济学院教授(上海 200241);王辉,华东师范大学经济学院博士研究生(上海 200241)。

大国崛起:东亚模式与中国道路

摘要:大国崛起的维度特征是:现代社会结构基本确立,人均收入和经济总量迅速增长,基础设施水平达到世界一流,成功实现制度图新变革,实行对外开放政策,科学技术进步水平领先,先进文化得到广泛传播,发展空间不断开辟延拓,军事实力持续得以加强,资源环境利用程度高,具有明显的时空特征,得到国内外广泛认同。大国崛起东亚模式除完全符合上述维度特征外,还更加注重经济增长的长期动态有效性,高度重视创造人力资本,充分发挥后发优势,传承儒家文化精华。大国崛起中国道路的特色在于:中国共产党长期执政,一直建设学习型社会,着力打造创新型国家,独立自主地改革开放,协作型竞争和平崛起,人民有伟大梦想精神。

关键词:大国崛起;信息演进;东亚模式;中国道路

作者:张卫国,山东社会科学院经济研究所研究员(山东济南 250002);王双,山东社会科学院经济研究所助理研究员(山东济南 250002)。

中国社会企业的生成逻辑

摘要:中国社会企业的生成经历了国营单位、福利企业、非营利组织、企业社会责任、社会企业等不同历史阶段,其产生是国家、市场和社会三方互动的历史结果。儒家义利兼顾思想是中国社会企业产生的思想根基,单位办社会体制和政府隐性期待是制度基础,西方社会企业理念传播和中国市民社会发育奠定了参与基础,社会创业的大规模涌现是直接市场条件。中国社会企业具有义利兼顾、机会导向和变通参与等不同于西方社会企业的本质特征。

关键词:社会企业;社会创业;生成逻辑;组织演进

作者:刘志阳,上海财经大学商学院/中国社会创业研究中心教授(上海 200433);王陆峰,上海财经大学商学院博士研究生(上海 200433)。

批判法律理论的场域

——从《秋菊打官司》看批判法律理论的转向

摘要:本文试图将法学界围绕《秋菊打官司》所形成的批判法律理论置于国际政治场域、国内体制改革的政治场域以及由此形成的中国文化思想场域中,通过学界对《秋菊打官司》的解读,考察批判法律理论放弃了批判立场而走向妥协,并最终形成了古典礼法传统、社会主义政法传统和改革开放以来形成的法治传统之间的综合的深层原因。批判法律理论走向妥协和综合,一方面由于中国体制改革带来了政治场域变化,在强调法治的体制改革逻辑中,政党的定位一度变得模糊不清,另一方面移植而来的西方法逐渐融入中国社会生活,这种“超前立法”推动了中国崛起。在这种背景下,中国法理学应当走出“帝国边陲地带”的思考,走出移植法与本土法对立的“转型法律多元主义”理论,立足中华法系礼法互动的古典传统,总结当代中国法治实践中党规与国法互动的经验,探索新的法治发展道路。

关键词:秋菊打官司;法律多元主义;批判法律理论;通三统

作者:强世功,北京大学法学院教授(北京 100871)。

法治的社会基础

——兼对“本土资源论”的新阐释

摘要:法治“本土资源论”可以重新阐释为法治建设的社会基础问题:一是法律和制度是否建立在国家自身的基础上,对本土社会实际具有适应性,这关系到能否实现法治发展的内生性和自主性;二是社会中是否有足够的非正式制度等本土资源,能够促成社会局部和微观领域秩序的形成,以支持法治的推进和法律的实施,或者弥补法律体系本身的不足和缝隙。加强法治的社会基础,关键在于增强法治及法律实施机制的回应性、通过试错和修正机制提升法律的适应性以及建设支持法治的微观机制。在发展和变革的背景下,需要更加审慎地对待法治的社会基础,取得国家规划与社会实际之间的融贯,寻求内生性、自主性法治道路的机会和路径。

关键词:法治;社会基础;本土资源;内生性

作者:王启梁,云南大学法学院教授(云南昆明 650505)。

新中国七十年文艺理论回顾

新中国七十年大陆文化研究的演进逻辑

及其反思

摘要:回顾新中国七十年大陆文化研究的发展历程,以1990年代中期以伯明翰学派为代表的英国文化研究传入为界,大致可分为两个阶段:在这之前的文化研究主要聚焦于研究传统经典文本或中西文化思维比较之类问题,对文化持有一种精英主义态度;之后转向于主要研究大众文化和大众社会,将文化视为一种平民百姓的日常生活方式。这种转向实际暗含着学术范式的转换,从中彰显出大陆文化研究者因应中国社会急剧转型:一方面悲壮地与过去陈旧认知框架和话语方式告别,致力于寻求触摸和把握当今中国的具体现实情状;另一方面他们不断将当下情势“问题化”,勾勒描述出了当代中国新的文化地形图,并在知识实践领域发起了一场真正的“行动”,从而敞显了想象现实的多种可能性。

关键词:文化研究;人文学者;伯明翰学派;大众文化;范式转型

作者:肖伟胜,西南大学文学院教授(重庆 400715)。

图像时代的文学变异

——文学与图像关系的演变及其理论思考

摘要:新中国头三十年纸质文化和播放媒体(广播、收音机)占据主导地位。报纸、图书、广播是读者阅读或信息获取的主渠道。新时期以来,随着电视、电脑、手机的普及以及电影的产业化改革,我国进入了图像时代。图像时代的到来催生了新的文学类型,也改变了文学与图像之间的关系。图像摆脱了对叙事的依附地位,出现了越来越多文图合一的复合文本,它们追求可知性与可视性的对等性;特别是一些自媒体视频挣脱语言、文字甚至声音的束缚,展现了独立叙事的可能性。表面上看,上述趋势体现了语言的保守性和图像的活跃性,其实是欲望与图像及观看之间默契关系的表现。

关键词:图像;文学;文图关系;独立叙事

作者:汪正龙,南京大学文学院教授(江苏南京 210023)。

主体间性与中国当代美学

——“新时期”之回顾及“新时代”之展望

摘要:1949—1989年,中国学者将美学理解为“美的学问”;1990年至今,“审美学”成为最主要的美学理解。近年来,“主体间性”成了中国美学界的一个关键词,或可作为回顾“新时期”美学和展望“新时代”美学的一个瞭望台。在哲学基础方面,随着改革开放之后现象学的涌入,中国当代美学的主体间性转向已悄然发生。“新时期”以来的重要美学成果如实践美学、新实践美学、后实践美学、生命美学、境界美学、现象学美学,或多或少都有主体间性的因素,为建构真正的主体间性美学预备了砖瓦。在学科性质方面,主体间性美学亦即“作为文化哲学的美学”。对于经历了美学和审美学两大阶段的“新时代”美学,其历史使命,是超越“新时期”的审美学,走向文化哲学。如此既能走出当前审美学停滞不前的困境,又能与世界美学的发展保持同步。

关键词:主体间性;现象学;美学;审美学;文化哲学

作者:郭勇健,厦门大学中文系副教授(福建厦门 361005)。

想象的理性

——马克思美学体系中隐喻的认知维度

摘要:从美学角度审视,隐喻是马克思介入文艺问题的一种独特认知方式,同时也是后世学者探究马克思美学思想构成及其演进脉络的重要路径。以视觉隐喻、有机体隐喻、“基础—上层建筑”隐喻三大隐喻系统的复杂关联为表征,马克思美学思想既呈现出从特定文艺视域向社会历史视域的开放与转换,又呈现出社会历史视域中辩证法与唯物史观的交叠互通。马克思美学思想的阐释史表明,单一隐喻确具既显现又遮蔽事物特征的认知局限,因此只有从圆整的文本视野出发,坚持以“基础—上层建筑”隐喻为主导,同时进行多种隐喻的融合互释,才能实现对马克思美学思想的准确理解与全景观照。

关键词:马克思;美学;隐喻

作者:李立,西北大学文学院副教授(陕西西安 710127)。

事件、过程与政治文化

——近年来中古政治史研究的评述与思考

摘要:近年来中古政治史研究表现出“纵的停滞”与“横的拓展”的特征,传统以“政治集团”或“党派分野”为中心的政治史研究领域陷入瓶颈,通过社会网络这一概念的引入,认识政治活动中的“政见—庇护”复合结构,有助于完善传统的政治集团分析范式。“政治过程”与“政治文化”这两个观察维度的引入,拓展了政治史研究的范畴。受新史学的影响,作为政治史研究基本单位的“事件”曾饱受批评,反思传统历史学编纂与研究中对因果关系的构拟,发现与提取“决定性的瞬间”,才能重新赋予“事件史”研究以合法性。

关键词:政治史;社会网络;事件

作者:仇鹿鸣,复旦大学历史系副教授(上海 200433)。

晚清疾疫理解的更新与世界的祛魅

摘要:在古代中国,疾疫往往被认为是鬼神的作为或阴阳失序所致,身体观遂与人格化的鬼神或非人格化的宇宙秩序密切相关。因为鬼神或宇宙秩序一般存在道德意义上的善恶区分,所以传统的身体观也具有一定程度的道德属性,应对疾疫的方法中往往也包含了道德修省。然而,晚清输入的卫生学、细菌学说等科学知识认为是细菌导致了疾疫的发生。新解释具有更稳定的可重复性,说服力更强,对传统的鬼神致疫说和邪气致疫说构成了强有力的挑战,更新了中国知识分子的疾疫理解和身体观念。新的疾疫解释是纯粹世俗化的因果关系,人格化的鬼神或非人格化的宇宙秩序不再必要,新的身体观也不再预设神圣存在,也不再具备道德属性。身体观的“绝地天通”,折射出来的是世界的祛魅,也反映出中国思想与信仰传统遭遇现代性挑战而发生的危机。

关键词:疾疫;身体观;世界观;祛魅;现代性

作者:张洪彬,上海师范大学都市文化研究中心研究员、人文学院讲师(上海 200234)。

【往期目录】

《学术月刊》| 2019年第9期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第8期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第7期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第6期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第5期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第4期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第3期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第2期目录及摘要

《学术月刊》| 2019年第1期目录及摘要

为适应微信排版,已删除注释,请见谅。

关注我们

关注本刊微信公众号,请点击上方蓝色的“学术月刊”,或扫描左侧二维码。