是新朋友吗?请关注“健康报医生频道”

投稿邮箱:jkb_doctor@126.com

作为一门新兴的交叉学科,针灸影像学是传统中医针灸与现代医学影像学相结合的产物。

它主要是在针刺穴位时,通过影像呈现针灸针在人体组织器官位置及产生的一系列功能效应,进一步研究分析腧穴与经络的生理病理机能,探索针灸治疗疾病的疗效机制,使其可视化,从而为针灸现代化提供科学依据。

2018年,这一学科的首部完整研究专著《针灸影像学》出版了。

在专著出版一周年之际,本报记者采访了主编之一、中国针灸学会针灸医学影像专委会主任委员、中国中医科学院广安门医院方继良教授。

针灸治疗在我国历史悠久,作为一种有效的非药物疗法,已在183个国家和地区广泛使用。但其作用原理尚有许多未解之谜,阻碍其融入主流医学。多年来,国内外众多学者利用现代科学技术探索针灸疗效机制,针灸影像学应运而生。

起步:从临床“火花”到研究热点

针灸影像学经历了怎样的发展过程?

方继良:从宏观上看,针灸影像学的发展是新中国成立后,通过几代人、近70年的中西医结合临床实践和研究积累总结而来。它不仅包含传统中医针灸理论与实践的内容,更融入了现代医学影像学最新技术和成果。

早在20世纪50年代,就有学者开展过影像学与针灸结合研究工作。早期研究主要是应用影像显示针灸穴位解剖、引导针灸针的安全针刺,后来进一步显示针灸功能效应。如采用X线观察针灸针位置,通过胃肠道造影实时动态显示针刺足三里、阑尾穴的功能效应。同时,也尝试采用针灸技术改善图像质量,预防或减轻造影剂的毒副反应。

2000年,武汉市第一医院放射科主任张东友教授首次提出“针灸影像学”这个概念。

2005年,武警总医院中西医结合康复理疗科主任许建阳教授在《上海针灸杂志》上发表“针灸影像学针灸作用机理及其穴位配伍研究的新学科”论文,首次提出了针灸影像学的概念和分类,但仅局限于科研领域。

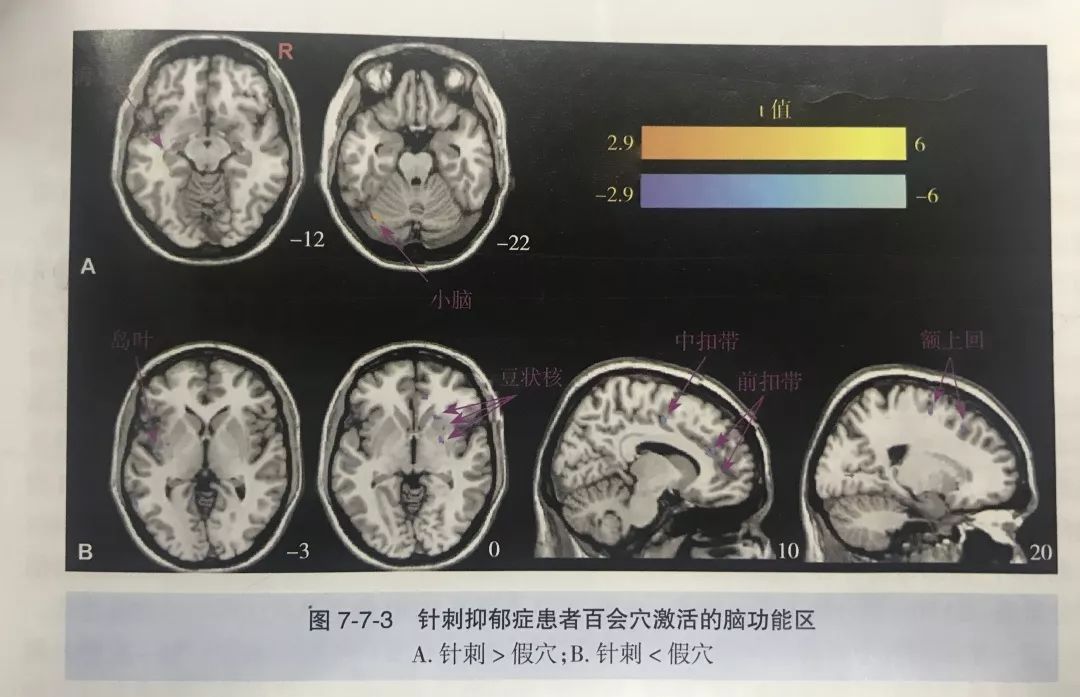

随着近20年来功能性磁共振成像(fMRI)技术在针灸研究中的应用及普及,针灸专家在针刺穴位特异性的脑中枢表现,针刺信息的脑区、神经网络,及针感与脑功能、经穴与脏腑涉及的脑变化等方面有了新的认识。

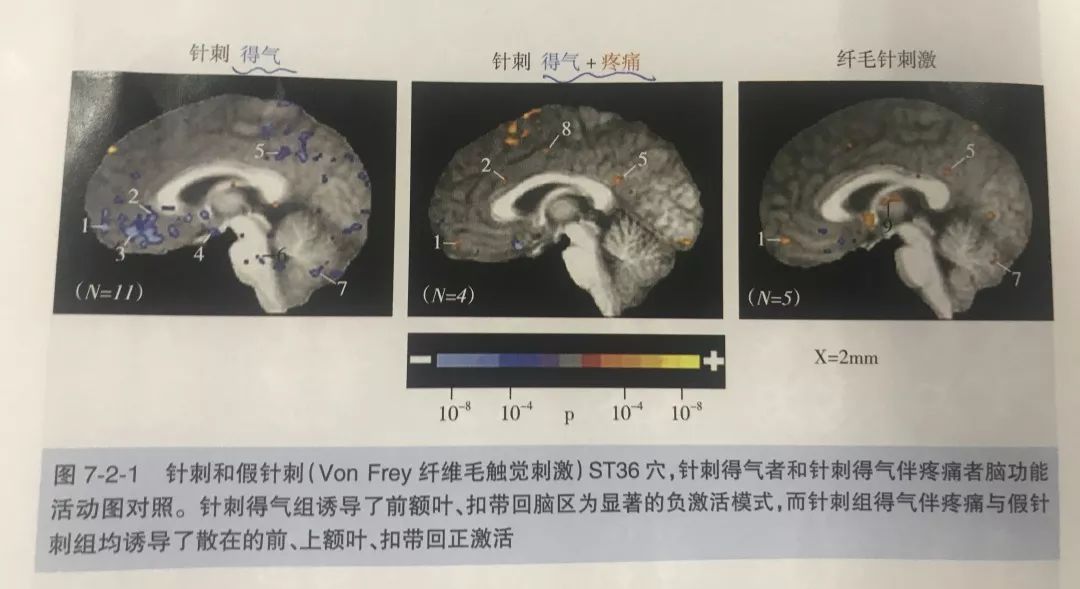

2000年,哈佛大学麻省总医院许建生提出并初步证实了“针刺产生边缘系统负激活效应假说”,通过研究发现,针刺刺激引起大脑广泛区域的脑功能变化,特别是脑边缘叶结构的BOLD负激活信号,而且这种负激活为主导的响应模式在经历得气感的被试中最为显著。随后,脑功能成像研究重点聚焦于不同穴位脑效应、针灸手法、治疗疗效相关脑机制等,且取得了一系列成就。

2010年,我们在中国中西医结合学会医学影像学专委会的支持下,成立了针灸脑影像研究协作组;2014年,在北京成立了中国针灸学会针灸医学影像专委会。从此,影像学与针灸结合研究的深度和广度也日益拓展。

进展:现代影像打开人脑“黑箱”

Q:在针刺与影像学联合研究过程中,有哪些突破性进展?

方继良:在影像及针灸临床工作中,我经常思考的一个问题是:如何将现代医学影像技术运用于研究传统中医针灸。

1997年,我们团队开始利用CT影像的解剖精确性来做针刺风池、风府穴时对重要血管及神经损伤的安全性研究,提出了椎动脉和脑干的安全角度和深度,受到针灸及影像专家的广泛关注。

以前,有一种错误观点一直主导着大众的认知:针灸作用与安慰剂相似。但从中医针灸理论与实践来看,在人体特定穴位进行针刺,能治疗某种相应疾病,而针刺不同穴位产生的效果不同,这就是穴位特异性。

2000年,我们采用脑功能磁共振成像技术,从功能入手开始研究针刺真穴的作用是否有别于假穴。2001年,我在德国研修期间,与德国同行一起采用fMRI研究太冲、丘墟与假穴的脑效应。

研究发现,捻针时穴位与假穴的脑功能效应不同,穴位之间还存在相对特异性,从而初步证明针刺穴位不同于安慰剂作用,相关结果发表在国际期刊《神经放射学》上。

2004年,我们进一步比较了太冲、行间、内庭与假穴的脑功能成像;2005年~2009年,我又在哈佛大学麻省总医院许建生教授实验室研修,比较了足三里、合谷、太冲的fMRI,先后在国际脑科学知名期刊《人脑绘图》《脑研究》发表论文,提出“针刺调制边缘叶-旁边缘叶-新皮层网络”的新理论,进一步研究论证发现针刺调制的脑网络与当时最热门的脑默认模式网络相似,但又有针刺自身的特点,还证实了针刺不同穴位具有相对特异性脑效应。

上述研究成果在针灸界及脑功能影像领域产生了重要的影响。

现代影像作为脑科学重要的可视化工具,为脑科学发展插上了翅膀。目前,针灸影像学重点也集中到针刺的脑功能成像机制研究上,经过近20年国内外相关单位及团队的研究,已取得一系列成果,推动了针灸的现代化进程。

未来:影像标记呈现“探针”效应

Q:针灸的适应范围很广,我们的研究都涉及哪些病种呢?未来的研究方向是什么?

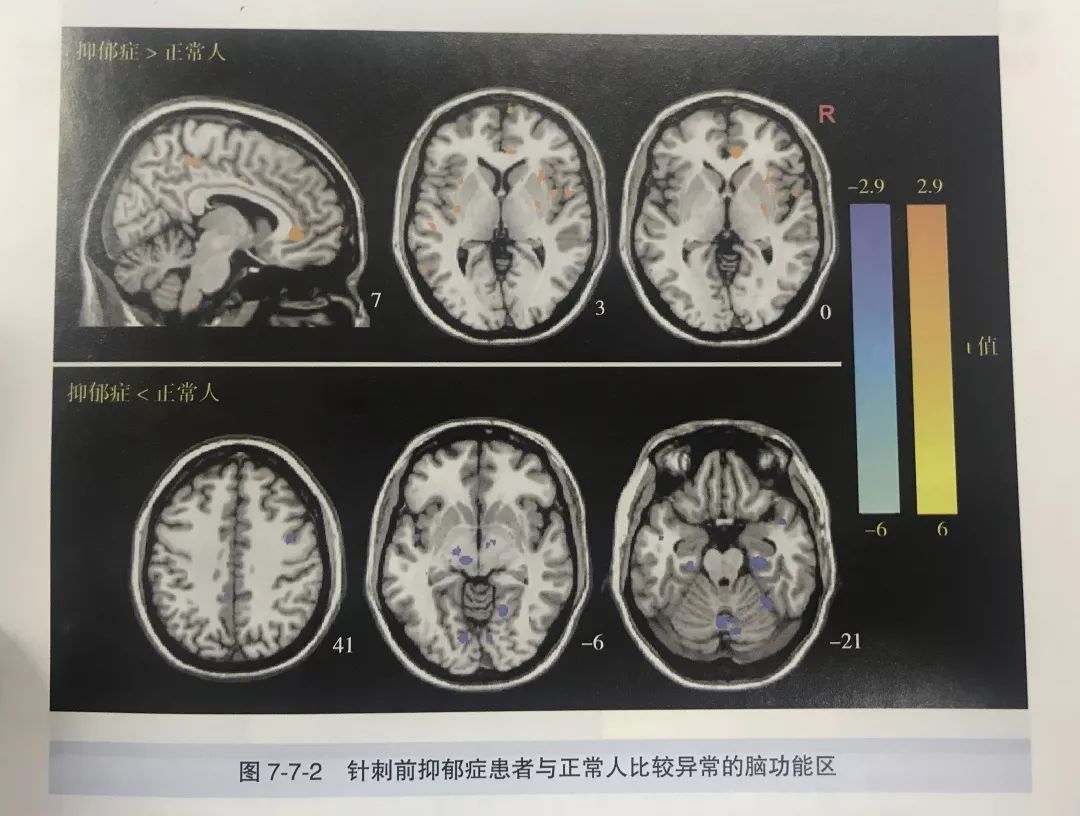

方继良:fMRI这种无创、可视化的技术让人们看到了针刺信息在脑内的变化过程,例如能发现脑卒中经针灸治疗前后的异常脑形态改变以及功能网络康复程度。

近年来,此类研究在国内科技学术期刊、国际SCI期刊上发表的论文数量直线上升,成为中西医结合影像研究的成功范例。

其实,fMRI技术发源于美国,最早应用于针灸研究也是在美国,但由于美国等西方国家的针灸临床研究难以获得批准,研究的规模较小。近年来,国内学者迎头赶上,fMRI技术被逐步应用于抑郁症、功能性消化不良、面瘫、疼痛、脑中风等疾病的针灸治疗脑机制研究。

<< 滑动查看下一张图片 >>

如我们医院的专家团队与中国中医科学院针灸所朱兵、荣培晶教授团队长期合作,在针灸所首次建立“耳穴-迷走神经联系”的基础上,成功研制了耳迷走神经电刺激仪,已用于治疗癫痫病及抑郁症,初步发现有一定疗效。

在耳电针治疗抑郁症的脑功能机制影像研究中,我们的一系列发现在国内外产生了较大的影响。国内外同行正在逐步开展失眠、糖尿病、老年痴呆、帕金森氏病的针灸治疗的影像学研究,力求阐明针灸对脑功能调节产生疗效的理论基础。

针灸影像学实现了传统中医与现代医学科学技术的有机结合,影像学在针灸的作用机制研究中发挥了不可替代的作用。但针灸影像学还有许多尚未解决的问题,如有关针刺作用脑机制的影像学研究结果差异较大,存在多个脑中枢作用机制假说及理论等,如何将现有的成果进一步整合是我们当前面临的重要问题。

未来,我们或许可以从针灸临床治疗特色病种入手,开展基于针灸“个性化治疗”的精准医学影像学标记研究。

由于针灸穴位刺激在不同疾病的大脑反应存在明显差异,穴位不同敏化现象的存在,这种差异有可能成为一种潜在的疾病诊断的新方法,即以针刺刺激作为一种诊断的“探针”,通过观察人脑对针刺刺激的反应,经过对大样本数据的统计分析,得出某些疾病,特别是常规影像学无法显示的没有形态学变化、仅以功能性变化为特征的一大类疾病的针刺刺激脑反应功能影像特征,从而用于这类疾病的诊断和鉴别诊断,最终发展为“针灸影像诊断学”。

另外,进一步利用“针灸影像”的精准技术和方法,可以发现治疗过程中与疗效相关的脑影像学特征性标记,从而监测临床治疗效果,优化治疗方案,进而提高针灸临床疗效,筛选针灸适宜患者人群,推进现代针灸医学融入主流医学,为广大患者提供“精准针灸”服务打下科学基础。

文字、部分图片 / 实习记者 顾月冰

编辑 / 顾月冰 (实习)

近期热文

朋友,“骨质疏松”您中招了吗?快来自测

中国老年医学学会会长范利:我们要做什么样的老年医学?

青医榜样| 研究5年颗粒无收,却深耕肾病15年,医学科研贵在静心

是他们!!2019年诺贝尔生理学或医学奖正式揭晓(附现场视频)

点“在看”给我一朵小黄花

![]()

本文经「原本」原创认证,作者健康报社有限公司,点击“阅读原文”或访问yuanben.io查询【1427V95M】获取授权