10月20日,在浙江乌镇的第六届世界互联网大会上,银联携手60余家机构的“刷脸付”瞩目诞生。

将人脸识别支付创新列为金融供给侧改革的切入点对国内银行业而言,首先需要进一步加大对中小微、普惠等薄弱领域的金融支持,满足其个性化、差异化的金融需求,重点是提高金融服务实体经济能力,推动金融供给侧结构性改革落地和显出实效。金融回归促进实体经济发展的本源,也会促使那些服务实体经济能力较弱、缺乏特色主营业务的银行业机构加快转型力度。其次,要以服务实体经济为本,通过金融政策的调整、金融产品和金融服务的创新,助力发挥市场在资源配置中的决定性作用,助力提升潜在增长率,更好地满足广大人民群众的需要。

此外,国内银行业将更加重视金融科技的创新驱动作用,主要体现在:一是有助于破解信息不对称这一始终困扰金融发展的难题;二是可以提供更可靠的信用基础,助力金融体系正常运行;三是能够准确地提供各种要素的流转轨迹、客户偏好,为资源配置提供有效参数,便利金融服务实体经济;四是可以显著降低金融服务与创新成本,缓解金融发展中的不平衡、不充分矛盾,有效接入普通消费者。

人脸识别支付作为一种新型、具有大规模商业化推广前景的创新支付方式,近两年来引发了越来越大的社会关注。随着这项支付技术的不断发展完善,业界越来越倾向认为人脸识别支付将在未来几年替代扫码支付并进一步加速支付无卡化的发展趋势,推动国内支付行业从卡时代、APP时代逐步向人脸作为支付媒介的时代跃迁。因此,人脸识别支付的创新实践对于提升支付服务质量与水平、催生支付新动能、推动支付产业高质量发展、深化金融服务供给侧结构性改革具有重要意义。

根据2018年12月人民银行联合发展改革委、科技部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、卫生健康委联合下发的关于开展金融科技应用试点工作的通知以及人民银行2019年1月组织各家商业银行、中国银联等金融机构召开的金融科技应用试点工作推进会议要求,2019年以来在宁波、合肥、杭州、长沙、重庆、武汉、太原、广州等地区陆续启动了商业银行人脸识别线下支付的试点验证与推广工作。

中国支付清算协会统计自从2019年以来,人脸识别在手机解锁、身份验证、支付等方面广泛应用,并且成为了国内的主流趋势。

目前百分之85的用户愿意使用刷脸支付等生物识别技术进行支付,尤其是刷脸支付更是让支付方式又一次实现了“颠覆”,未来被业内普遍预测会呈现井喷式的成长。

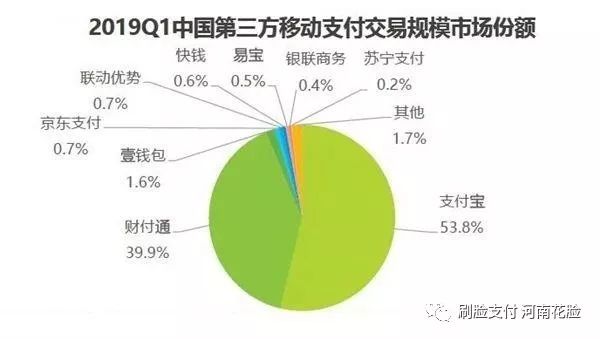

支付宝+腾讯金融≥90%的市场份额

据2019年Q1移动支付数据统计,支付宝以53.8%的市场份额占据移动支付头名,腾讯金融以39.9%占据第二名。

支付宝与微信的市场份额加起来超过整个移动支付的百分之90,同时这也证明支付宝与微信推广刷脸支付具有巨大的消费前景,刷脸支付也在一步一步打消消费者对刷脸支付的疑虑,支付宝微信的机器也快速的更新,更适用于市场,并且银联联合京东也推出刷脸付,更加证明了刷脸支付的前景可观。

降低人工成本

从收单商户角度看,在不少方面给其带来了收益回报:第一,提高了经营效率、降低了其运营成本。从支付宝“蜻蜓”在超市、餐厅、药店等商户门店的使用效果来看,引入人脸识别支付设备后,有效缓解了高峰时段结账排队及客户投诉现象,收银效率相比之前提升了60%以上,一台机器相当于1.6个收银柜台,算上早晚班一天节省下3.2个收银员的工作,在大幅降低了人力成本的同时也节省了收银设备及配套维护成本。

2018年支付宝与卜蜂莲花合作推出人脸识别支付产品,卜蜂莲花在全国107家门店铺设了600台左右的人脸识别支付设备。根据卜蜂莲花的测算,这些人脸识别支付设备投入运营后一年在人力成本方面能帮助其减少8064万元的资金成本投入。

第二,人脸识别技术不仅能够给商户带来生产力的提升,还能带来新的交互体验和服务能力的拓展。从整个商业体系来看,相较于二维码支付而言,刷脸不仅仅在于支付能力的接入,更能成为商户线下消费服务体验的重要入口,这对于中大型商户而言,可能是最有吸引力的地方。

从商业银行的角度看,引领了未来支付结算模式:

第一,符合支付行业无卡化的发展趋势,也符合商业银行当前数字化转型的发展趋势。人脸识别支付作为生物特征支付中最具大规模商业化推广前景的创新支付方式,势必将进一步加快支付无卡化的趋势,推动支付行业从卡时代、APP时代转向无感化支付媒介时代。从卡基支付(基于卡片的支付方式)、账基支付(基于银行/第三方支付机构后台资金账户的支付方式)再到以人脸识别支付为代表的客基支付(基于客户级的统一化支付方式,不再拘泥于某张银行卡片、某个银行/第三方支付机构的后台账户),支付无感化的发展趋势也是清晰的,人脸识别支付在提升客户交易体验、提高支付交易效率、保障客户交易安全性等方面都比扫码支付更具优势。

第二,让发卡银行在一定程度上压降了空白卡片采购、卡片制作以及后续卡片寄送等带来的经营成本。

第三,银行卡支付、移动支付在内的传统金融支付方式在一定程度上无法确定使用者是否为其本人,因为可以借用给家人共同使用。人脸识别支付可以明确消费实体是谁,便于商业银行确定客户的精准画像标签;通过人脸识别发起的支付交易行为客户无法进行否认,此外人脸识别支付交易可以在很大程度上防范伪冒和欺诈交易的发生。

第四,人脸识别支付在进一步提升支付效率的同时,顺应了支付脱媒的趋势。当前支付模式与商业模式越来越表现出同频变化的趋势,人脸识别支付未来将更多地充当消费生态圈入口和完成商业闭环的作用。未来十年,交易场景的闭环,或将由人脸识别支付构建。

提高支付效率

人脸识别支付不仅在改变人们的移动支付模式和体验,也在为消费者、零售收单商户、商业银行、第三方支付巨头等整个刷脸支付产业生态链上的各方带来不少积极变化,这也体现了人脸识别支付相比以往支付方式的竞争性优势。从消费者角度看,在不少方面提升了支付体验:第一,扩大了使用移动支付的消费者群体,促进了普惠金融的发展。对于不少老年人来说,手机APP支付过于复杂、银行卡密码容易忘记,使用刷脸支付可以大为降低使用难度和门槛,整个支付过程对于老年人、残障人士等群体非常友好。

第二,支付过程更加便捷化。刷脸支付过程充分发挥人脸数据随身性特点,不再依赖手机、银行卡等支付介质,省去了消费者掏出手机、打开APP的时间,真正实现了人与银行卡账户的“合二为一”。在不少线下场景中消费者经常会遇到不方便掏手机或者银行卡的情形,比如在商超手机提着很多物品、抱着孩子等;在天气寒冷时手上戴着手套;手机出现没电、信号差、手机正在通话中等造成无法进行支付;在游泳馆等体育场馆不便于使用手机;出门忘记带手机和银行卡。

第三,节省了消费者的时间成本。根据统计,人脸识别支付整个过程耗时不超过10秒而且免去了原先在收银台排队结账的等待时间,整个过程节省时间超过50%。

媒介越少,支付的效率越高,刷脸支付在效率上远超其他支付方式,收银效率提升一倍。

尤其是当我们忘记带手机、钱包或者正拿着手机打电话的时候,通过刷脸支付可以完美解决一系列问题,真正做到随时随地支付消费。

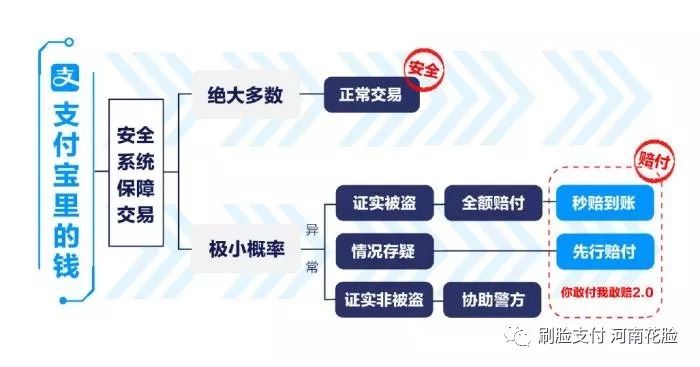

安全体验度高

资金的安全是每一个人都需要认真考虑的事情,使用刷脸支付安全吗?这样的一个问题就好像在问,我们现在使用扫码支付安全吗?现在我们几乎人人都会使用扫码支付,对于刷脸支付的质疑声主要是来自于少部分对人脸识别不熟悉的人。

刷脸支付设备会投射超过3万个肉眼不可见的红外点到用户脸部,多维度、多角度在颜色、纹理、深度等数据进行高层次对比。

对比以往的输入密码和指纹支付,刷脸支付的安全性高出20倍以上。

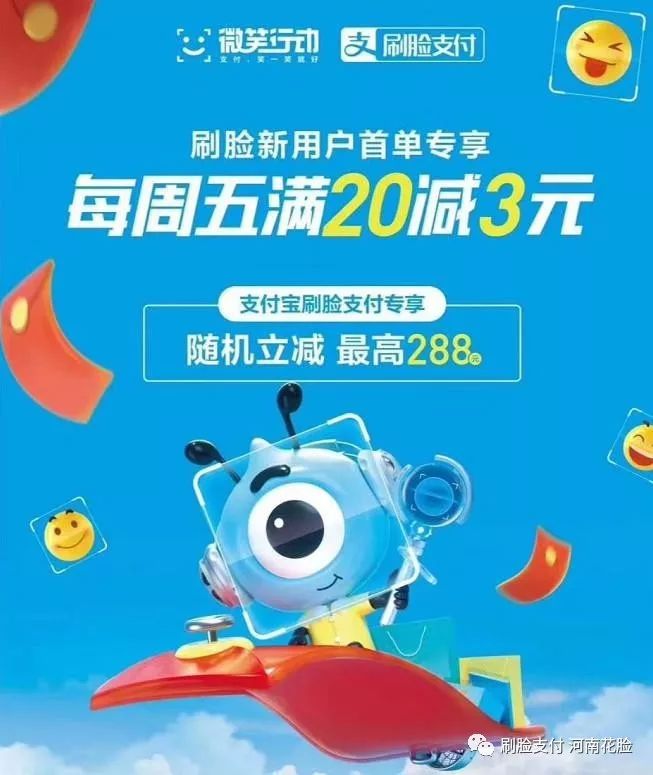

活动广告营销

以前的商家绞尽脑汁想出一些周年庆,节日活动。准备了礼品、海报、朋友圈转发有礼等等一些营销手段,费时费力不说,最后效果也往往差强人意。

9月21日-10月31日,1000万份优惠补贴,最高288元,先到先得。

9月21日-12月31日每周五,可享受满20元立减3元的优惠,每天10万份。

相比较于商家自己搞活动,支付宝微信等大型服务商推广的活动效果会更符合商家与用户的权益,并且不需要商家费时费力,商家与用户皆可以获得优惠。

法律的监管与用户信息的保护

2018年5月1日实施的《个人信息安全规范》规定,个人基因、指纹、声纹、掌纹、耳廓、虹膜、面部识别特征等个人生物识别信息属于个人敏感信息,对于这些敏感信息必须经过个人信息主体的明示同意方可收集;在个人敏感信息保存方面,要求做到去标识化处理,同时保存时间要遵循所需时间的最短要求,在信息传输过程中也必须做到高度的安全防范措施。根据2018年9月10号公布的《十三届全国人大常委会立法规划》,《个人信息保护法》已列入第一类立法项目,说明我国个人信息保护成为一项专项法律的立法条件已经逐渐成熟。与传统身份信息不同,人脸信息作为个人隐私信息的一部分,在某种程度上是比个人身份证件更为重要的隐私信息,其对于消费者个体而言是唯一且终身不变的、具有不可再生性。为了更好的保护与规范刚刚起步的国内人脸识别支付市场,让消费者敢用、放心用、无后顾之忧,建议加快《个人信息保护法》的立法进度,并建议在该法案中明确对人脸信息采集、传输、存储、使用等环节中的管理要求,并严格要求应用服务提供方进行强制执行,从而以法律的形式确立人脸信息的受保护地位,严格市场准入,让用于金融支付流程的个人人脸信息在法律层面上得到严格管理。

花脸秉承着引领全民刷脸新时代的愿景,愿与每一位具有吃苦耐劳精神的创业者共奋进,花脸必将科技创新为根本,服务千万商户为目标,花脸愿和每一位创业者砥砺前行,开启全民刷脸的新时代!

扫码了解更多行业详情

花脸引领全民刷脸新时代

安机器,找我!做代理,也找我!我在花脸等你哦!