热点资讯▕ 知识分享▕ 专业解读

? 订阅NewMediaLab ?

广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室

本期作者

想插上翅膀的Endless

本 期 关 键 词

双子杀手 | 技术探索 | 类型片

我已经不在戏剧的世界里了,我更希望电影看起来有意思。现在每拍一部电影,我都在尝试远离戏剧,用视觉讲故事。

——李安

如果你曾感受过《少年派的奇幻漂流》里精彩绝伦的3D场景,如果你曾见识过《比利·林恩的中场战事》里的超真实画面,那你应该更能理解李安的这句话,也会对他的近期新作《双子杀手》抱有更大的期待。

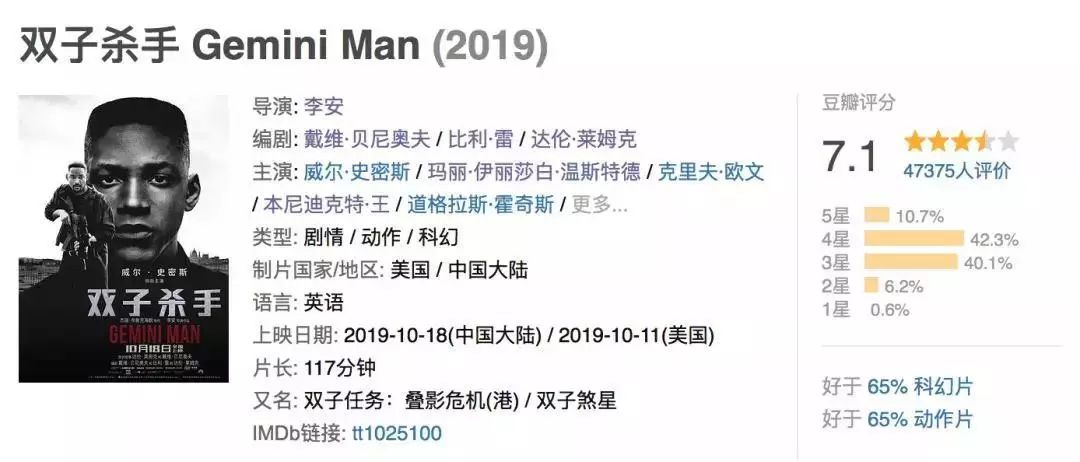

然而在北美,从《双子杀手》10月11日首映到13日,3天内票房只有2050万美元。在备受期待的中国市场,《双子杀手》也同样反响平平,自18号在国内上映以来,整个周末只取得了2100万美元的票房。上映第二天就被《沉睡魔咒2》和《航海王:狂热行动》超过,屈居第三。

目前,猫眼预测《双子杀手》的内地票房为1.73亿人民币,上座率仅有3.9%。运用顶配技术打造极致视觉奇观的《双子杀手》,在票房和口碑呈现上表现得并没有那么完美。

“不完美”的《双子杀手》

1. 零标准化技术引发的连锁反应

一直以来,好莱坞电影的所向披靡是大特效、大制作和视觉奇观的成功。对电影拍摄和呈现技术的创新也成了电影导演们不断探索的追求和渴望突破自我的证明。尤其对于科幻类型的电影呈现,刺激的感官体验成为不可或缺的必备要件。

《双子杀手》是一部带有科幻元素的动作片,电影的主体情节围绕五个大场面的打斗展开,导演李安在拍摄时采用了3D+4K+120帧的技术组合。

3D是指通过用两个镜头拍摄出双视点图像后,将两个影像重合,当观众戴上立体眼镜观看时,就能呈现出三维立体的图像。4K分辨率即4096×2160的像素分辨率,属于超高清分辨率,是常规高清分辨率的4倍有余,呈现的画面更加清晰。而120帧(FPS)指的是视频帧率。一帧是视频中最小单位的单幅影像画面,120帧可以理解成一秒放120张图片。随着帧率的增加,视频的平滑度将会增强。

这是电影技术史的前沿,但前沿的技术与硬件的不配套所带来的矛盾,只会扩大观众的异样感和隔阂感。目前在美国没有任何一家影院能够同时满足3D+4K+120帧技术组合的放映,而在国内,电影院主要采取2K分辨率,能达到4K放映技术的影院也不多,主要集中在一二线城市。

3D+4K+120帧的顶配票价人均需要200元,远超一般观众在电影消费上的预算,更多观众会选择普通的放映厅。原本想创造极致的观影体验,但是没有标准化的技术往往意味着高成本,高成本又引发与观众实际消费能力的冲突,这一系列连锁反应最终在票房上得到了惨淡回应。

2. 解构传统观影习惯带来的预期失衡

如前所述,3D+4K+120帧技术组合呈现的是直逼现实的高清画面,但相比传统意义的科幻影片,《双子杀手》似乎并没有满足观众对科幻类题材的审美要求和期许。过往观众对科幻元素的想象,在这部影片中,因为过于逼真和写实而显得生活化,这对观众而言无疑是一种体验障碍。

传统的24帧电影就像是透过玻璃去观看画面,这种模糊效果所带来的不真实感,才符合观众期待和习惯的——看电影所带来的某种程度的超脱现实,也即“电影感”。除了视觉上并不熟悉的高清沉浸式体验,新的拍摄技术导致包括表演方式、镜头语言、光影效果、色彩等各元素的系统性调整,也会让观众面对的是一种几乎全新的电影语言。

此外,新拍摄技术的限制,使影片中本该大量出现的悬念镜头几乎被全线舍弃。大量的枪战戏中,广角镜头几乎无处不在,每一帧画面中都包含着大量的信息,连一只蜜蜂飞过都能一览无余。巨大的信息量所对应的,自然就是悬念的弱化。而以往一直依赖于电影悬念所提供的惊喜和乐趣的观众,在不熟悉的感官体验中打破了对《双子杀手》的预期,在观影过程中产生了更深的游离感。

3. 尘封积灰的剧本注定新意难产

《双子杀手》剧本的雏形其实成型于二十多年前。1996年克隆羊多莉诞生,也形成了《双子杀手》的灵感胚胎,随后一年,其剧本创作完成,但迫于技术难题,拍摄被搁置。其后的电影,如2000年的《第六日》、2005年的《逃出克隆岛》和2009年的《月球》都逐一挖掘着克隆概念的荧幕可能性。而刚刚面世的《双子杀手》,凝聚了超过500位技术人员的投入,却并没有令电影成品带来如同《阿凡达》初上映般极具冲击力的观影感受,很大程度上是因为其概念和题材本身已不具有新意。

历经二十年传播信息冲刷与洗礼的老一代观众,成长于互联网时代、享受多样化娱乐与技术变革红利的新一代观众,难免随着时代的发展对电影提出更严苛的新要求。在此背景下重拾当年剧本,任凭技术修饰得再怎么完美绮丽,也难掩其20年前的发霉味道。

用现在的标准来看,无论是故事本身的思想性,还是其台词、人物的打磨、剧情设计都无法达标。甚至剧情本身就存在着多处不合逻辑的部分,如主角亨利与克隆人小克处于不同的成长环境却形成了完全相似的性格,完全放大基因决定论,忽视了家庭及社会对人物性格的影响。此外,剧情老套平庸,完全落脚于克隆人,却没有上升到哲学和人性层面,对主题进行升华。当然对于电影是否必须要进行升华,我们对此保持开放,但就其本身的艺术价值而言,故事内容和思想性的创新是衡量的重要维度。

好莱坞是残酷的名利场,资本市场评价电影人的标准,也基本依据票房。如果说李安在《比利·林恩的中场战事》的失败尚且可以归咎于其对美国价值观的冒犯,那么他在《双子杀手》的落败则毫无外部由头可借。两次对120帧技术的挑战成功,并没有换来大众市场对视觉奇观电影的认可和普遍接受。在一定程度上,他是在拿自己前半生积攒下来的名誉——三座奥斯卡金像奖、三座金球奖、两座威尼斯金狮奖、两座柏林金熊奖,去挑战电影视觉化呈现技术的边界。

不完美导演?

1. 类型片与自我表达的失衡

从《卧虎藏龙》到《断背山》,一直以来,李安习惯于借助类型片的模式来讨论自己希望思考或展现的东西,所以在李安的电影中,我们才会在那些类型叙事之中看到更多、更为深邃且拨动人心的东西。《双子杀手》有一个特工故事的商业片外壳与框架,导演试图通过这个故事表达自己在此阶段对生活与生命的思考。在类型片模式和导演自身所希望探索的思考之间,却存在着一股强烈的张力,从而导致两者的冲突和失衡。

《绿巨人浩克》以及《双子杀手》的失败,都是因为这种类型片本身承载不了深刻的思考和自我表达,这种矛盾导致了电影思想内容的撕裂。

2. 技术突破与审美能力的鸿沟

电影是文学的补充。任凭作家再怎么高明,也给予不了读者直接的视觉冲击。而导演的职责,便是填补这一空缺。从《比利·林恩的中场战事》、《少年派的奇幻漂流》到《双子杀手》,李安一直在探索电影视觉效果的技术呈现,然而反映在惨淡票房上的市场回应,却证实了技术突破与审美能力间存在的鸿沟。

好莱坞电影制作中的通行法则是:从精确到分钟的呈现主题推动、转折、衔接到故事与影像的简单配合,再加之明星效应就能达到极佳的市场效果,将电影的故事输出规范为一种工业生产模式。这逐渐培养了观众的电影审美习惯,尽管电影生产模式千篇一律,观众们仍愿意为之买单。

但李安选择改变影像的配合方式,弱化故事的情节,将重点放在看似虚无的故事呈现方式上。他不通过画面贩售情节,或者用画面催动冲突与高潮,激发观众潜意识中已经预设的兴奋点。而是通过技术让图像成为与故事并行的存在,让观者身临其境地体会画面本身所呈现的信息。接受这样的视觉信息,跟浏览社交媒体上的图片或者娱乐性强的影片不同,它悖逆了观众原本的电影信息接收方式。

从最早的无声电影,到1920年代的有声电影,1930年代的彩色电影,1950年代的宽银幕电影,1970年代的环绕声电影,再到后来《阿凡达》的出现掀起的3D立体电影热潮,技术一直在推动着电影行业的革新。

电影人对极致呈现技术的探索促进了观众审美能力的提升,而观众审美变革对电影市场的改变,又驱动着电影院的设备升级、放映水平的提升,如此形成的良性发展闭环,在不知不觉中促进了电影行业的进步。

反映在票房数据上的电影价值,从来都是单向度的片面考量,我们不否认李安的《双子杀手》在剧本上的孱弱及其所带来的主观硬伤,但客观来说,电影故事的呈现方式也应该作为电影价值的评价维度,给予其尽量价值中立的考量。

从无声到有声,从黑白到彩色,电影发展的每个阶段,似乎和技术都紧密相关,却又并非完全为技术所牵引。现代电影理论宗师、新浪潮精神之父安德烈·巴赞在《电影是什么》一书中写道:“电影的始作俑者根本不是什么科学家或者企业家,而是敢于幻想的人,是那些狂热,有怪癖,不求名利的先驱者。”而电影人对技术的探索与电影市场价值间的利益关系问题,在商业意味浓厚的时代,又重新被提出来,这值得所有人去思考。

吴琼 | 文字

李闪闪 | 编辑

陶梦 | 责任编辑

E N D

往期精彩推荐

会议预告 | 智慧传播与计算广告发展论坛暨第七届华南理工大学跨学科青年学术沙龙

第三届中国品牌传播青年学者论坛在中国传媒大学举行,段淳林教授受邀出席并发表主旨演讲

超腻害!腾讯把华工红楼放进游戏了!