1500年以前,人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各国种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后,各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起,它们才终于联系在了一起。

——斯塔夫里阿诺斯

《全球通史:1500年以后的世界》

中国到了明朝才与欧洲国家进行较大规模而频繁的贸易往来。1583年是一个非常重要的时间节点。这一年,利玛窦等耶稣会的传教士,被中国官方允许进入中国来传播天主教和西方的文化科学技术。

而从1583到1949,这几百年的历史故事也是中国的近现代科技转型之路,这是一段漫长的、顽强的、充满曲折和惊喜的、时而痛苦时而辉煌的凤凰涅槃过程。中国人民大学刘大椿教授用两部作品——《西学东渐》和《师夷长技》,讲述这几百年间的历史故事。

2019年10月13日下午,刘大椿教授携这两部新作做客中国人民大学出版社“人文咖啡馆”,在单向空间(朝阳大悦城店)以“从西学东渐到师夷长技——中国近现代科技转型的艰辛与启示”为主题,与中国科学院自然科学史研究所刘益东研究员、中国人民大学哲学院聂敏里教授、北京大学科学史与科学哲学研究中心主任张大庆教授、清华大学科学技术与社会研究中心主任杨舰教授、北京师范大学科学史与科学哲学研究所所长刘孝廷教授展开对话,为现场观众带来一场酣畅淋漓的思想碰撞。

对于古老的中国来说,所谓的“西学东渐”的故事缘起于耶稣会东来中国传教。

中国到了明朝才与欧洲国家进行较大规模而频繁的贸易往来。最早与中国做生意的欧洲国家是葡萄牙,开始交易地是澳门,直到1578年,广州官员才允许非朝贡国进入广州进行贸易。在16世纪耶稣会东扩期间,传教和科技移植的开端,却是一个充满偶然性的传奇。

从1583到1949,中国的近现代科技转型之路

1583年是一个非常重要的时间节点。因为1583年,利玛窦等耶稣会的传教士正式地进入到中国,也就是说被中国官方,地方的官方所允许进入中国来传播天主教和西方的文化科学技术。

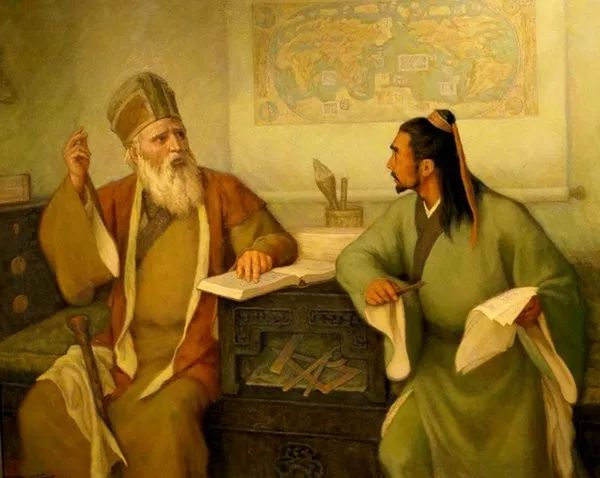

在西学东渐起步阶段,瞿汝夔(自号太素,1549—1612)是对耶稣会士影响最深的中国人,也是与利玛窦关系最密切的朋友。1589年,瞿汝夔在肇庆和韶州接触利玛窦,对之大为倾慕,并拜其为师,他可以并乐意帮助初来乍到的耶稣会士与中国官员和知识分子打交道。在韶州时,出现了冲击教堂的反教行动,他教利玛窦如何依靠地方官员的力量摆平此事,同时成功获得了再邀请一位耶稣会士过来的许可;在南昌时,通过瞿汝夔的前期介绍和引荐,利玛窦成功地和当地的王学大家和学术领袖章潢建立良好关系,有效扩大了耶稣会士的文化影响力;最重要的是,在他的建议下,利玛窦由剃发僧服改为蓄发儒服,以相对高雅的饱学之士的形象开展传教,提高了交际档次和社会地位,赢得了更多士人的尊重和互动。

利玛窦与中国朋友在交谈(图片来自网络)

不仅如此,随着交往的日渐深入,瞿汝夔本人对西方的科学知识产生愈来愈浓厚的兴趣,他由原先把热情用于炼金术转化为“把他的天才用于严肃和高尚的科学研究”。瞿汝夔开始钻研算学、几何学、天文学等多个领域的知识,也学习制造多种科学仪器,诸如天球仪、星盘、象限仪、罗盘、日晷及其他这类器械,制作精巧,装饰美观。他的痴迷和推崇直接增进了耶稣会士的名声,获取了部分官员和知识分子的初步好感。或许可以推论,瞿汝夔就是晚明西方科学来到中国所征服的第一人。

在西学东渐之始,正是诸如此类的传奇,让中西科技产生了交集。但是这些星火却未能在古老的中国大地上点燃科技进步的火焰。直到鸦片战争,外强入侵,清朝面临空前危机。国人在内外交困中终于意识到技不如人,萌发了变革的想法,而且切入点就在师夷长技上。从林则徐、魏源到左宗棠、张之洞,再到郭嵩焘、黄遵宪、郑观应,睁眼看世界的艰难过程又从“开眼看世界”转到“开眼学世界”:既然技不如人,故而师夷长技;再则,若不师夷,就不能制夷。中国社会被迫开始的近现代转型,正是从科技领域起步的。这几百年的历史故事也是中国的近现代科技转型之路。

中国人民大学教授刘大椿所著《西学东渐》和《师夷长技》,讲述的正是近四百多年中国近现代社会的科技转型的历史故事。

《西学东渐》《师夷长技》:中国近现代科技转型经历的两波西学东渐

刘大椿(右二)、刘益东(右一)、聂敏里(左二)

刘大椿教授认为,发生在明末清初并且延续到清朝中叶,伴随着耶稣会士来华传教而展开的西方科技传入中国的历史事件,被称为西学东渐第一波。它让东西方两个原本平行发展的科技传统开始交会,给中国科技发展带来了全新的可能性。

这个历史时期又包括两个阶段:其一,明末清初的“西学东渐”阶段;其二,清代中叶的“西学东源”阶段。由于种种原因,第一波西学东渐以失败而告终,《西学东渐》记叙和分析的,是这一时而令人兴奋、时而引人扼腕的历史阶段。

自晚清直至民国,内忧外患,形势艰危,国人自觉技不如人,学习西方,实现中国科技和教育从传统到近现代的转型,成为目标明确、锲而不舍的追求。此乃西学东渐第二波,被称为“师夷长技”。《师夷长技》写的正是这一阶段,晚清和民国大约100年间所发生的中国科技转型。

在这段时间内,中国内乱频仍、列强侵扰、道路曲折,许多事反复折腾、半途而废。但有一点算是逐步取得了共识,那就是中国之所以贫穷落后,常处于挨打受辱的地位,主要原因是技不如人,即科学技术远落人后。因此,自魏源疾呼“师夷长技以制夷”之后,不管政治舞台上如何似走马灯般变换,日趋增多的有识之士大都睁开了双眼,承认差距,赞成向西方学习科技。西学东渐第二波的巨大成绩在于基本实现了中国科技的近现代转型,在这百孔千疮的100年间,在持续内忧外患的大背景下,中国居然做到了这一点,是世所罕见的。

“一个非常艰难的学术挑战”

刘益东研究员表示,自己从1980年代就深受刘大椿教授研究的影响,《西学东渐》和《师夷长技》两本书史论结合,最可贵的地方在于其主题和思想脉络,与近代中国历史的主线高度一致,这也涉及到了科技史研究的方法论,讲内史和外史研究相结合,可以说是一个整体史的研究。刘大椿教授带领团队将碎片化的历史进行模块化梳理,这不是简单的历史罗列,而是以科学哲学的高度对中国近代科技转型的思考,是非常艰难的学术挑战。两本书资料丰富、写作规范,为读者展示了波澜壮阔的中国近代科技转型史背后的细节,更体现了刘大椿教授治学多年的学术功底。书中每一个章节的导言都能抓住主线问题,整体脉络非常清晰,章节后参考文献众多,是后学必读的典范之作。

近年来,科技史一直作为一个边缘化的学科,甚至被人笑称为是“科学家退休后可以搞一搞的研究”,没有得到足够的关注,如果历史研究仅仅着眼在碎片的历史故事中,对于学科的伤害是很大的,而刘大椿教授所带来的研究成果是将碎片化历史进行整体把握的最好示范。希望这两本巨著的出版,能对这个局面有很好的扭转。

触发了最有当下现实意义的“现代化问题之思”

聂敏里教授认为《西学东渐》和《师夷长技》两部鸿篇巨制所触及的问题全面而广阔,并在多个立体层次上展示了传统的中国社会由于东西方文化、政治、经济、军事的碰撞而不得不发生现代化转变的转型过程。这个过程也触发了最有当下现实意义的“现代化问题之思”,即:什么是现代社会转型?现代社会转型需要什么前提?东西方的现代社会转型过程各有什么条件和特点?这些问题都可以从这两本书中得到深刻的启示。同时我们可以从书中看到西方学术在中国的传播过程,以及这个过程所带来的中国思想、文化的变化,在文化教育领域带来的革新,这些都是特别值得我们关注的。刘大椿教授所带领的团队在宏观历史呈现的基础上,以大量篇幅刻画了历史细节,比如《西学东渐》中所记录的,基督教三次进入中国的传播路径和方式,以及其阶段性进展;又如利玛窦和徐光启的交往细节等等,西学东渐史的呈现生动而清晰。

张大庆、杨舰、刘孝廷

“知识传播路径在权力的影响下所发生的改变”

张大庆教授在发言中表示,所有的历史都是由人来书写的,它反映的是书写者的历史观。《西学东渐》和《师夷长技》的视角非常独特,在科学社会史的角度去思考中国近现代科技转型,以往我们的历史书写都在描述帝王将相等关键人物对于历史进程的改变所产生的作用,而这两本书所呈现的视角则是技术传播对中国近代社会变革所产生的影响。比如康熙皇帝从传教士手中得到了欧洲最好的人体解剖学的书籍,最好的人体模型,但是只是作为个人兴趣爱好的新奇事物,却没有进行大规模的推广,这个故事反映了知识传播路径在权力的影响下所发生的改变,非常值得大家思考。

东西方文明的碰撞仍然在继续,我们应该如何面对?

杨舰教授认为《西学东渐》和《师夷长技》的出版正逢其时。他提出,这两本书所做的工作不仅仅是历史的澄清,更是在思考一个与当下现实密切相关的问题:东西方文明的碰撞仍然在继续,我们应该如何面对?“西学东渐”和“师夷长技”两个词准确地描述了中国近代以来科学体制的形成和发展进程,这个过程是不断取舍的过程。直到今天,我们依然在面临如何选择外来的优秀成果、如何彰显自身的优良传统的问题。以史为鉴,今天所发生的一切都可以在历史中寻找答案。中国的现代化不是简单地复制某一个国家的发展路径,我们一定要走出自己的路。

“以全球视野和现代意识书写中国历史”

刘孝廷教授在发言中向刘大椿教授新书的出版表示了祝贺。他认为,中国的科技史大体上可以分为三段,从文明的起源到西学进入中国之前,是为第一段,作为四大文明古国,我们有着悠久的思想文化基础,但是没有形成现代意义上的科学体系;第二段就是西学东渐和师夷长技的过程;第三段是当下的自主发展时期。而对于前两段的历史梳理,此前没有人做很好的整理,因此刘大椿教授带领团队所做的工作是非常可贵的。《西学东渐》和《师夷长技》以全球视野和现代意识书写中国历史,一百多万字一气呵成,由哲入史、以史返哲,驾轻就熟,结论严谨,问题意识明确,展现了典型的刘氏文风。

六位教授的精彩对话引起了现场观众的积极响应和热烈讨论。活动结束后,许多读者仍留在现场,向六位教授继续请教并合影留念。

“人文咖啡馆”是中国人民大学出版社的重要活动品牌,以系列主题文化沙龙的形式,传递人大出版社学术和人文专著的内容价值,自2012年推出至今已举办活动数十场,参与读者众多。今后,人大出版社将持续为读者带来更多思想的交流和碰撞。

相关图书

?

本书为两卷本《中国近现代科技转型的历史轨迹与哲学反思》之第一卷。发生在明末清初并且延续到清朝中叶,伴随着耶稣会士来华传教而展开的西方科技传入中国的历史事件,被称为西学东渐第一波。它让东西方两个原本平行发展的科技传统开始交会,给中国科技发展带来了全新的可能性。

可惜的是,由于多种因素交互作用,“西学东渐”后来逐渐蜕变为“西学东源”,中国丧失了这一科技转型的机会。

本书记叙和分析这一时而令人兴奋、时而引人扼腕的历史故事。

?

本书为两卷本《中国近现代科技转型的历史轨迹与哲学反思》之第二卷。自晚清直至民国,内忧外患,形势艰危,国人自觉技不如人,学习西方,实现中国科技和教育从传统到近现代的转型,成为目标明确、锲而不舍的追求。此乃西学东渐第二波,被称为“师夷长技”。

此百年间,思想杂呈,但对于师夷长技,却是愈挫愈坚。学习、移植、再造,不耻以对手为师,不畏惧险阻反复,科技和教育转型竟成国人无悔的基本选择。

本书试图记叙和分析了这一艰难卓绝的历史实践。

点击“在看”,分享文章↘