作者简介

江 夏 ,江苏扬州大学教育科学学院

儿童福利视角下瑞典学前教育公共支出政策内容、特征及启示

在我国,学前教育研究和儿童福利研究基本上处于相互分离的状态,鲜有人将“学前教育”和“儿童福利”关联起来考量,这与我国长久以来所持有的以孤残儿童救济为主的狭义儿童福利观有关。实际从广义的角度,正如联合国 1959 年公布的《儿童权利宣言》所述:凡是以促进儿童身心健全发展与正常生活为目的的各种努力、事业及制度等均称之为儿童福利。这种积极的儿童福利观从儿童的权利和需要出发,强调为儿童的幸福提供支持与保护。[1]从广义儿童福利观出发,基于儿童福利视角,作为关涉国家、家庭、儿童三者关系的复杂事务,学前教育也是儿童福利事业的重要组成部分,其公共支出受到教育政策与儿童福利政策的共同影响。

瑞典作为世界上儿童福利制度最为完善的国家之一,被誉为“儿童天堂”,同时也拥有发达的学前教育体系,其学前教育公共支出在世界经济合作与发展组织(以下简称 OECD)国家中位居前列,在儿童福利视角下研究瑞典的学前教育公共支出政策,能够更加全面地了解其支出的内容,并从福利理论出发透视其支出的特征,为未来我国学前教育发展提供些许启示。

一、儿童福利视角下的学前教育

儿童福利的概念存在狭义和广义之分,狭义的儿童福利具有补缺性,“是指有特定形态的机构向特殊的儿童群体提供的一种特定服务,服务对象主要指处于不幸境地的儿童,服务功能倾向于救助、矫治、扶助等”。[2]而广义儿童福利则具有普遍性和发展性,指向的是全体儿童的权利与需求,覆盖儿童身心发展的各项服务。狭义和广义两种儿童福利概念反映出儿童福利思想发展的趋势,儿童福利虽然起始于救济事业,但随着儿童福利服务对象和服务范围的扩展,学前教育已经逐渐成为儿童福利不可或缺的一部分。

首先,基于儿童需要理论,学前教育是儿童福利的重要组成部分。儿童的需要决定了儿童福利的服务内容,在整个儿童成长过程中,儿童需要可以细分为获得基本生活照顾、获得健康照顾、获得良好的家庭生活、满足学习的需求、满足休闲娱乐的需求、拥有社会生活能力的需求、获得良好心理发展的需求、免于被剥削伤害的需求等。[3]学前教育强调保教融合,为学龄前幼儿提供的照顾和教育是其基本服务内容,同时这也是儿童福利的重要服务内容。

其次,卡督逊(Kadushin)及马汀(Martin)将儿童福利服务依其与家庭系统互动之目的划分为支持性服务、补充性服务和替代性服务三种类型。[4]其中支持性服务是以家庭为基础的服务,通过协助家庭成员运用自身力量,支持、增进及强化家庭满足儿童需求之能力,例如社区心理卫生及家庭与儿童咨询服务等;补充性服务是在弥补家庭照顾之不足或不适当而有的福利服务,主要目的在于当父母角色执行不适当,影响亲子关系时,借助家庭之外的系统补充父母职责和家庭功能,使子女仍能生活在家庭中,其具体的服务内容包括:经济补助、托育服务、居家服务等;替代性服务是在家庭发生特殊状况导致儿童权益受损,亲子关系短暂或永久解除时,将儿童进行家外安置或收养之服务,例如收养服务等。按照这一划分,学前教育提供的服务内容属于儿童福利中的补充性服务。

再次,学前教育除教育性外,还在多个层面上体现出福利性。对于学龄前儿童而言,学前教育满足了儿童身心健康发展的需要;对于母亲个体而言,由于学龄前儿童的年龄特殊性,学前教育能够帮助母亲平衡工作与照顾儿童之间的冲突,促进女性就业;对于家庭而言,学前教育补充和支持了家庭原有的养育子女的功能。正因为如此,学前教育的发展在许多国家由教育部门和福利部门共同支持,例如开端计划作为影响美国学前教育的重要项目,其资金投入和管理实施主要依赖于福利部门——健康与人类服务部。

综上所述,学前教育是儿童福利事业的重要组成部分,不可避免受到儿童福利观念与制度的影响。儿童福利制度是幼儿教育制度必不可少的制度基础。[5]因此,从儿童福利视角看待学前教育,可以更加全面地了解影响其发展的因素,并且能够跳出教育单一视角的局限,更加关注学前教育的多元功能,尤其是对于儿童、女性和家庭的特殊价值。

二、儿童福利视角下瑞典学前教育公共支出政策的基本框架

瑞典作为北欧最大的国家,在欧盟国家中以高税收和高福利著称,但同时这个国家又保持了强劲的经济竞争力,连续多年在世界经济论(World Economic Forum)公布的全球竞争力指数(Global Competitiveness Index) 排名中位居前十。①作为社会民主主义国家的代表,按照威伦斯基(Harold Wilensky)、蒂特马斯(Titmus)等人的福利类型划分,瑞典是典型的制度型(institutional model)社会福利国家。与残补型(residual model)社会福利国家不同,瑞典政府对儿童福利的态度更加积极,认为国 家并不是在家庭无法履行责任时才消极介入。相反,对儿童的关爱、照顾和教育、保护被视为整个国家和全社会的基本责任。因此,瑞典的儿童福利政策带有明显的普遍性倾向,服务对象包含了全体儿童,其服务内容也涵盖了学前教育在内的多项儿童事务。

作为儿童福利事业的组成部分,瑞典的学前教育主要面向的是 0~7 岁的婴幼儿,其义务教育开始于 7 岁。在中央层面,负责学前教育政策与管理相关事务的是瑞典教育与研究部(Ministry of Edu- cation and Study),而在 1996 年之前,这些事务实际上是由社会福利部(Ministry of Social Affairs)负责,这也反映出瑞典学前教育与儿童福利事业之间的密切关系。在 OECD 国家中,瑞典被认为拥有最慷慨的学前教育系统,这一系统能够为幼儿提供高质量同时又低价的学前教育服务。以 2011 年为例,瑞典的学前教育支出约占 GDP 的 1.6%,除此之外,还有 3.64%的 GDP 被用于家庭福利开支,[6]从 儿童福利视角来看,这些指向家庭的福利支出中有相当一部分也同学前教育密切相关,例如普遍的儿童津贴和带薪育儿假等。因此,来自于福利、卫生等部门用于支持和保障幼儿接受早期保育与教育服务的公共支出政策与教育科学部的公共支出政策共同构成了瑞典学前教育公共支出政策的基本框架。

台湾社会福利学者王舒芸在希拉·卡尔曼(Sheila B.Kamerman)和莱特纳(Leitner)等学者的基础 上归纳出大部分 OECD 国家针对学龄前儿童的保育和教育存在三类核心公共政策:以育儿假为代表的时间政策(time)、以儿童托育体系为代表的服务政策(services)和以儿童津贴或税制优惠为代表的 现金政策(cash),这三种类型的政策分担了家长的育儿责任,回应了家长的三种主要需求:是否有足够的时间陪伴和照顾子女;是否有能够兼顾儿童学业准备和家长外出工作的保教服务;是否有足够 的经济资源满足幼儿发展的需求。[7]作为 OECD 国家,瑞典现有的学前教育公共支出政策也同样呈现出时间支出、服务支出和现金支出三类政策。

(一)时间支出政策

时间支出政策关注的重点是为家长提供一定时数的带薪育儿时间以使他们在不影响工作的同时有更多照顾子女的时间。慷慨且强调性别平等的时间支出政策是瑞典以及其他北欧国家学前教育 公共支出政策的特有内容。在瑞典,时间支出政策主要体现为带薪育儿假(parental leave),这一政策 能够有效地保障父母在维持一定比例收入的同时拥有较为充裕的时间来抚育子女,很好地维护了家庭功能。由于瑞典正式的机构化保教服务体系自 1 岁开始覆盖,带薪育儿假与之相互协作,使得二者之间不存在所谓的“保育缺口”[8],大大减轻了家庭抚育子女的压力。

瑞典是世界上第一个给予父母带薪育儿假的国家,这一政策是 1974 年从产假政策转变而来。从一开始,这项政策就由财政支持,起初只给予父母 6 个月的假期并提供可替代他们收入 90%的津贴, 只要父母在孩子出生前至少工作过 9 个月或者在两年内工作 12 个月即可。随后,带薪育儿假的时间 在改革中屡次被延长。目前在瑞典,自孩子出生起,父母便可享有长达 480 天的带薪育儿假,其中的 390 天父母可以享有占收入 80%的补贴,按照 2013 年的数据,这一补贴每天的上限为 946 瑞典克朗②, 而剩下的 90 天则享有每天 180 瑞典克朗的补贴。[9]

瑞典的带薪育儿假政策不仅时间充裕,而且使用非常灵活,可以根据家长自己的情况进行休假选择。父母可以选择按月休或者按天休甚至是选择休一天中的某个时段,只要在孩子 8 岁之前休完 即可。对于 2014 年 1 月以后出生的幼儿,带薪育儿假可以延长至 12 岁之前使用完,但 4 岁之后只能享有其中的 96 天假期。[10]在育儿假政策实施初期,父亲可以把自己的育儿假全部给母亲来享有,但这导致了将近一半的父亲选择由母亲来休育儿假。作为一个非常强调性别平等的国家,瑞典政府开始在育儿假政策中规定专属父亲使用的时间段。1995年瑞典政府启动了一项名为“父亲月(daddy months)”的改革,规定至少有一个月的带薪假期是不能够移交给母亲的,不使用则意味着放弃。2002 年,父亲的专属带薪育儿假增加到两个月。根据瑞典最新的政策,自 2016 年开始,父亲专享的育儿假 增加至三个月,这意味着在 480 天的假期中父亲和母亲分别享有 90 天假期,剩下的 300 天可以由双方视情况自由决定由谁使用。[11]

育儿假政策目前主要由社会福利部门负责,表面上看带薪育儿假似乎是鼓励家长在家照顾孩子,与保教机构提供的正式服务之间存在些许矛盾,但由于瑞典的学前教育系统非常完善,灵活的休假方式和充裕的休假时间事实上与正式的学前教育系统之间形成了支持儿童发展的合力,这使得瑞 典的学前教育参与率在 OECD 国家中位居前列。根据 2013 年的数据,96%以上的 3~6 岁幼儿会选择 接受正式的学前教育服务,而 2 岁幼儿的这一比例也高达 92.2%,另外 51.4%的 1 岁幼儿也会参与正式学前教育服务项目。[12]除此之外,灵活而慷慨的育儿假政策也为女性追求性别平等提供了保障, 瑞典女性尤其是学龄前幼儿的母亲就业率很高,根据 2011 年的数据显示,20~49 岁未生育子女的女性就业率为 76.3%,而拥有 6 岁以下子女的母亲就业率也高达 74.1%,两者相差无几。[13]

(二)服务支出政策

服务支出政策关注的重点是为家长提供可获得的且有质量保障的学前教育服务,主要表现为政府为学龄前儿童提供的各种免费的抑或优惠的协助性服务以及与之相关的各种支持性政策。

1. 多样化的服务类型。瑞典提供学前教育服务的机构类型多样,主要有幼儿园、学前班、开放幼儿园、家庭日托中心等,这些机构的服务整合了保育和教育,使不同年龄幼儿的服务之间没有明显的分割。

其中幼儿园是瑞典最主要的学前教育机构,接受机构式学前教育服务的幼儿中有 85%以上选择的是幼儿园。幼儿园是全日制的,服务于 1~6 岁的幼儿,服务时间一般从早上七八点至下午五六点。而家庭日托中心自 2009 年开始已更名为教育保育中心(pedagogisk verksamhet),以突显其相比传统日托中心保教活动的多样性。日托中心服务的幼儿数量较少,通常是在保育人员的家中。此外还有一些开放幼儿园会为有成人陪伴的幼儿提供游戏活动。由于幼儿园的覆盖率较高,目前接受日托中心和开放幼儿园服务的比例并不高,且这一比例在近二十年里呈现下降趋势,2011 年的数据显示,仅有3.1% 的 1~5 岁幼儿使用日托中心服务,而开放幼儿园从 1990 年的 1600 多所下降至 2011 年的 439所。[14]

在瑞典,6~7 岁的幼儿可以选择进入学前班,学前班是和小学紧密相连的,属于教育性质的照顾服务,并受教育法的管辖,和幼儿园有着相同的法律框架规定。虽然学前班不是义务教育,但目前接近 99%的瑞典 6 岁儿童会进入学前班就读。

以上这些学前教育机构主要是由政府提供政策和资金扶持,其中幼儿园以公立为主,超过 80% 的机构都是由政府提供支持。在 1991 年之前,公共保教服务完全由政府提供,1991 年之后独立提供者也被允许参与,至此私立幼儿园逐渐增加。目前19.5%的幼儿园是私立的,其中 8.8%是营利性的,6.6%是家长与专业人员协作的,4.1%是来自于其他的非公立团体。[15]相比幼儿园,日托中心的私立比例要更高一些,约占28.5%,而开放幼儿园中约有 12.9%的比例为私立机构。[16]

2. 充足的公共支出。瑞典学前教育机构主要是依靠公共经费支持,2011 年幼儿园的经费来源中只有 7%是来自于家长缴纳的保教费,剩余的则是由市政府承担。平均而言,幼儿园生均运行经费约为 122300 瑞典克朗一年,以公立幼儿园为例,市政府每年花费的生均经费约为 123600 瑞典克朗,其中基础设施要花费 17300 瑞典克朗,人员支出为 89900 瑞典克朗,而市政府花在私立幼儿园的费用也高达生均 108300 瑞典克朗。[17]

由于有充足的公共财政作为支撑,家长能够获得非常实惠甚至廉价的学前教育服务。首先,3 岁以上的幼儿都能够获得一年 525 小时的免费幼儿园服务,而附设于小学的学前班也同样能够享受 525 小时的免费服务。其次,在免费服务之外,各个市政府都会按照规定制定当地的学前教育收费标准,即使是私立机构也不允许额外增加收费,并且政府会通过补贴来贴补机构的办学成本。值得关注的是瑞典为家长所缴纳的保教费设定了最高限,被称作“最高收费限额”(maximum fee 或 maxtaxa)。这个最高限额会根据家庭收入以及子女数量而变动。目前对于 1~5 岁的幼儿而言,如果是家里第一个入园的孩子则最高收费不超过家庭收入的 3%,每月不超过 1260 瑞典克朗;第二个孩子入园时这一比例为2%,每月不超过 840 瑞典克朗,到第三个孩子入园时则降为 1%,也就是 420 瑞典克朗。这样一来,家庭分担的学前教育机构运营成本从 2%到 20%不等。瑞典国家教育事务管理局在 2007 年 曾经对“最高收费限额”政策进行了评估,结果显示这项政策使得接受学前教育服务的幼儿注册人数增加,并且可以缩小不同社会经济背景儿童之间的差距。[18]

(三)现金支出政策

现金支出政策关注的重点在于给予家长直接的育儿补贴,这些补贴既可以帮助家长在家中更好地照顾子女,也可以用于支付子女接受各类学前教育服务的费用。

1. 儿童津贴(Child allowance)。在瑞典,和学前教育最密切相关的现金支出政策就是儿童津贴。儿童津贴的经费完全由政府承担,瑞典政府认为儿童津贴会增加家长为孩子选择最适合最好的生活方式的可能性。这项政策旨在消除有子女与无子女家庭间费用支出的差别。

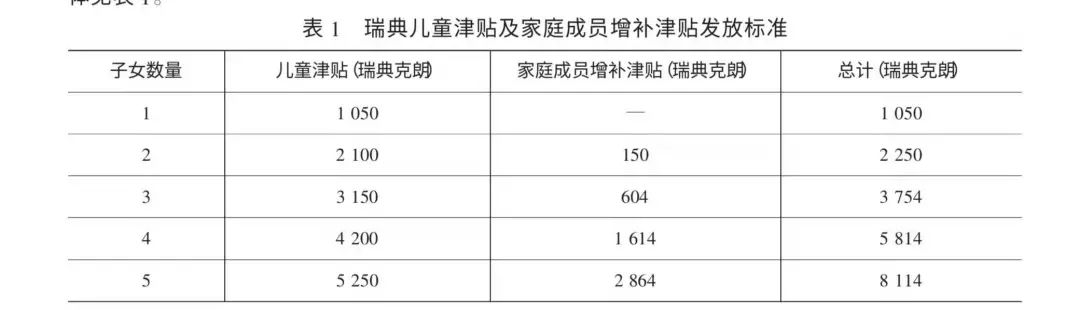

瑞典开始实施普及性的儿童津贴始于 1947 年,凡是在瑞典常住未满 16 周岁的儿童均可领取,津贴的金额随着物价上涨不断有调整。目前在瑞典,每个符合要求的儿童每月可获得 1050 克朗,一般是支付给母亲或者获得监护权转移的父亲,父母也可以选择分享儿童津贴。如果家庭里至少有 2 个以上孩子,儿童津贴会自动的相应增加,这被称作家庭成员增补津贴(large family supplement),具体见表 1。[19]

2.儿童抚养津贴(Child-raising allowance)。

2008 年瑞典政府提出了儿童抚养津贴,将其作为带薪育儿假和工作之间的衔接,旨在给予子女年龄介于 1~3 岁之间的家长留在家中继续照顾子女的机会,增加家庭对子女养育的自由选择权利。申请儿童抚养津贴的核心条件是子女年龄必须在 1~3 岁之间,并且没有接受任何有公共补贴的日托服务。[20]这一津贴是由地方政府管理,并可以与就业相结合,但是不能与其他失业、疾病、家长津贴或者退休金等有关的社会保障福利结合使用。儿童抚养津贴每月最高为 3000 瑞典克朗,这使得那些没 有参加公立保教服务项目的家长能够与育儿假衔接起来。[21]根据 2012 年的数据显示,申请此项津贴的家长中,总计有95%的家长能够在某一时段获得最高额的津贴。[22]

儿童抚养津贴的使用较为灵活,既能够被用于支付儿童的保教服务,也能够使家长有更多的时间陪伴孩子,更好地协调工作与养育。

三、瑞典学前教育公共支出政策的基本特征

(一)系统化:以“儿童权利”和“性别平等”为核心的多向度公共支出体系

学前教育是一个综合性的议题,从社会政策的角度而言,它与健康、营养以及女性就业等问题紧密联系在一起,仅仅局限于在教育政策范畴内讨论容易造成学前教育政策的“碎片化”,影响公共支出的效率。

瑞典之所以能够拥有完善的学前教育体系,固然与其慷慨的公共支出总量有关,但更重要的是它能够将学前教育问题上升为一个与儿童权利保护和性别平等有关的综合性政策议题,以此汇集福利性支出和教育性支出的合力,充分利用多种来源和类型的公共支出支撑学前教育发展,避免了不同领域公共支出之间的各自为政与重复建设。尤其是带薪育儿假政策与公共保教服务的相互协作,使得公共支出覆盖了学龄前婴幼儿的发展全过程,虽然各个年龄段的公共支出重点和方式有所不同,但彼此之间能够很好地衔接,几乎没有缺口的出现,这在整个 OECD 国家中也是不多见的。

“儿童权利”和“性别平等”之所以能够成为瑞典学前教育公共支出政策话语中的核心词是建立 在其自身的文化背景与社会现实之上。20 世纪 30 年代瑞典受到大萧条等一系列因素的影响出现低生育率,人口危机促使瑞典著名政治家阿尔瓦·米达尔(Alva Myrdal)开始呼吁社会政策的改革,目的在于维护个体特别是女性自由,同时促进生育率的增长,这些政策包括提供育儿假、早期保育与教育服务以及普遍的儿童健康服务等,[23]为日后的学前教育支出体系奠定了基础。随着 20 世纪 60 年代 女性大量进入劳动力市场,瑞典政府开始更加积极地将学前教育纳入到公共政策议程中,从 1975 年 到 1990 年短短 15 年间,1~6 岁幼儿接受学前教育机构服务的比例就从 17%飙升至 52%。[24]与此同时,瑞典用带薪育儿假、“父亲月”等政策强调了父亲的抚育角色,强化了性别平等,保障了女性就业率。通过一系列政策的努力,瑞典的生育率在欧盟国家中处于较高水平,[25]最新数据显示 2015 年瑞典的生育率保持在 1.85,[26]在欧盟 28 国中位居第三。

瑞典学前教育发展的背景决定了其支出体系始终带有双重目的,在支持幼儿发展的同时帮助父母尤其是母亲更好地就业,儿童权利与性别平等被有机地结合在一起,形成了瑞典特有的学前教育公共支出体系。

(二)“去家庭化”与“再家庭化”的结合:支持家长对学前教育的灵活选择权

福利体制理论的代表人物哥斯塔·艾斯平-安德森(Gsta Esping-Andersen)在考量了家庭对福利体制的影响后,提出了“去家庭化(de-familialization)”这一概念,作为区分不同福利体制的一个重要 维度。为了回应女性主义者的批评,他在阐述这一概念时将家庭中的重要成员———女性重新纳入研究视野。他认为“去家庭化”并不是“反家庭”的,这一概念代表的是家庭的福利以及照顾责任被国家 或者市场分担的程度。[27]“去家庭化”程度越高,表明个体对家庭的依赖越少,对于女性而言,也就意味着她们较容易从原有的家庭照顾责任中解脱出来并选择是否进入劳动市场。因此,接受学前教育服务的比例以及公共学前教育服务的普及程度可以反映学前教育公共支出政策的“去家庭化”程度。

瑞典的学前教育公共支出政策显然呈现出较高的“去家庭化”程度。如前所述,无论是 3 岁以上还是 3 岁以下的幼儿在接受学前教育服务的比例上都呈现出较高的水平。不仅如此,幼儿能够享受一定时数的免费学前教育服务,并能从公立机构获得质优价廉的服务。由于公共支出充足,这些来自国家的强力支持为女性照顾子女提供了诸多便利,使得她们能够摆脱家庭事务的牵绊,根据自己的需要选择是否进入职场,这从瑞典女性较高的就业率中也可以看出。

有意思的是,虽然瑞典积极推动高品质的学前教育服务来分担家庭照顾子女的压力,但在“去家庭化”的同时,瑞典的学前教育公共支出还呈现出“再家庭化(re-familialism)”的特征。“再家庭化”强调对家庭照顾功能的重新考量,重视家庭在子女照顾方面的独特价值。从瑞典提供带薪育儿假以及普遍性的儿童津贴中可以看出,瑞典非常支持父母根据自己的情况来灵活选择子女的学前教育。表面上看,“去家庭化”与“再家庭化”似乎是矛盾的,但实际上瑞典学前教育公共支出的这种特征背后却体现出对儿童福祉的充分认识。儿童的教育是父母与国家共同的权限和责任,缺少其中任何一方都不利于儿童最大利益的实现。[28]是由家庭为年幼儿童提供主要照料还是由国家提供家庭之外的照料及教育,是要“基于情境而定”[29]的,判定的标准应该是哪一种选择更适宜儿童的健康发展。

之所以形成“去家庭化”和“再家庭化”的双路径,一方面与瑞典左右政党之间的博弈制衡有关, 右翼政党通常倾向于支持增加育儿津贴等现金支出,例如瑞典基督教民主党非常重视家庭在社会发展中的价值,强调父母应该有更多的选择权,而以社会民主党为代表的左翼政党则更倾向于增加日托服务以及育儿假;另一方面则与瑞典长久以来所形成的尊重个体的社会文化有关,尤其是儿童被视为拥有独特权利的个体,而不仅仅是被视为家庭的一部分,儿童的最大利益始终是国家政治议程的重点。[30]儿童、家庭与国家的关系正是在不断地探索与调整中得到平衡,从而在学前教育公共支出中呈现出“去家庭化”和“再家庭化”融合的特征。

(三)“去商品化”:充足的公共支出减少家庭对市场的过分依赖

“去商品化(de-commodification)”是艾斯平-安德森在区分福利国家时使用的另一重要概念。当劳动力成为商品,市场普及且居于主导地位之后,工人必须依赖现金交易关系才能获得个人福利,这意味着人的商品化。“当服务被视为一种权利,并且一个人不必依赖市场就能维持生活时,就出现了去商品化。” [31] 从瑞典的学前教育公共支出政策来看,瑞典学前教育带有明显的“去商品化”的特征。一方面,用于学前教育的公共支出总体水平比较高;另一方面,从公共支出与私人支出的比例来看,公共支出占据了明显的主导地位。对于大多数的瑞典家庭而言,可以不依赖市场就能获得免费或低廉的学前教育机构服务,同时育儿津贴的发放也能够为接受学前教育服务提供支持。而且无论是服务支出抑或儿童津贴这样的现金支出都是面向全体幼儿的,是普遍性的福利。

这种高度去商品化的政策导向的背后是贝弗里奇(Beveridge)式的公民福利模式,与盎格鲁-萨克逊(Anglo-Saxon)国家把社会权利的享受条件依附于所能显现出来的需要不同,这种模式并不强调对资产进行审查,获得福利资格主要是依据公民身份。因此在瑞典获取学前教育公共支出的支持不是一种“济贫”式的补贴,它更强调这是儿童的权利,尤其彰显了儿童的福利权,意味着儿童有权利获得身心发展所需要的基本服务,而且这种权利“是一种成人行使的权利,儿童的身体、道德与社会的 福祉是成人照顾者的责任,而不是儿童自身的责任。成人确保儿童获得一系列幸福,以支持他们的身体与社会发展”。[32]

作为社会民主主义国家,瑞典学前教育公共支出呈现出的“去商品化”特征与其长期执政的社会民主党治国理念相一致,社会民主主义的目标就是实现平等、自由和民主,而通过公共控制和扩大公共财政来实现再分配是实现这些目标的重要实践。[33]因此,瑞典十分强调由国家承担社会保障责任的重要性,而非借助市场机制实现。而且作为缓和阶级矛盾的手段,政府提供的普遍性儿童福利有效地实现了社会的普遍团结,带来了国民对于国家积极的看法,在欧盟民意调查(Eurobarometer)中民众对于瑞典政府的支持高于欧洲大部分国家。[34] 除此之外,普遍性的儿童福利为新生瑞典公民创造了个人生命周期的起点公平,同时也对儿童健康成长奠定了良好的基础,有利于瑞典公民早期的人力资本积累和之后的生命周期各阶段的人力资本的积累和维护,并且将儿童抚养和父母工作巧妙结合,实现了两代人的人力资本积累,为瑞典拥有较强的国家竞争力提供了保障,[35]而较为稳定的经济发展也为“去商品化”的政策导向提供了资金保障。

四、瑞典学前教育公共支出政策对我国的启示

儿童福利视角下瑞典学前教育公共支出政策的内容丰富,尤为重要的是,瑞典学前教育公共支出政策很好地尊重了自身的文化背景,延续了一直以来的儿童福利传统,并且基于自身面临的低生育率等现实问题,坚持以慷慨的公共支出保障了儿童的福祉,促进了生育率的提高,并实现了女性的高就业率。

然而,瑞典学前教育公共支出政策所需的公共财政资金庞大,必须建立在高税收的基础上,对于我国而言,由于人口、经济、政治的差异,简单移植瑞典学前教育公共支出政策并不可取,更应该思考 的是如何从本土情境出发,建构与达成一种与自己国家或地区实际需要符合的学前教育公共政策目标。[36]从这个角度而言,瑞典的经验对我国的启示至少有以下几方面。

(一)基于儿童福祉考量,政府在学前教育发展中应承担积极责任

随着我国学前教育改革的不断推进,学前教育发展中的政府责任逐渐得到确认。尤其是 2010 年《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》中明确提到“办好学前教育,关系亿万儿童的健康成长,关系千家万户的切身利益,关系国家和民族的未来”,凸显了中央政府对于儿童、家庭、国家之间关系的认识。然而,由于儿童意识尚未真正进入公众意识,对学前教育的价值和定位缺乏正确认识,加上我国尚处于经济建设型政府向公共服务型政府[37]过渡阶段,造成一些地方政府不重视作为“非义务教育”的学前教育,对自身的责任认识不清甚至推卸责任,过于依赖市场,导致学前教育服务过度“商品化”,使家庭承担了过重的育儿负担,一些质量低劣的保教服务也损害了儿童的利益。

瑞典的经验启示我们学前教育虽然不是义务教育,但它作为儿童福利事业的组成部分,直接关系着儿童福祉,政府同样应当积极介入并提供照顾和教育服务以满足年幼儿童身心发展需要,保障幼儿的生存权和发展权。要真正从谋求儿童幸福的高度来看待学前教育事业发展,并落实政府是儿童发展的根本责任主体,首先需要在全社会建构起正确的儿童观,引导儿童意识融入公众意识,明确儿童是国家发展的重要目标,而不是经济发展的工具,[38]尊重儿童作为独立个体的价值和权利,重视 学前教育对于儿童幸福成长的价值。这既依赖于政府的政策引导,也需要发挥学术团体和大众舆论的广泛传播。其次,在观念建构的同时需要加强制度建设,尤其要重视立法的推动和保障作用,瑞典早在 20 世纪六七十年代就陆续制定了《儿童及少年福利法》《儿童照顾法》《学前教育法》等一系列保 障儿童福祉的法律,确认了政府的积极责任,为慷慨的学前教育公共支出提供了制度框架。我国目前亟须推动《儿童福利法》和《学前教育法》的制定,明确要求政府在制定相关政策时优先考虑儿童需求 的满足和儿童利益的实现,积极承担学前教育的规划、投入和监管责任,尤其是针对目前我国“入园难”和“入园贵”的现实,应当积极扩大学前教育公共支出,由政府提供更为充足、普惠的学前教育公共服务,减轻普通家庭过度依赖市场供给保教服务带来的各种问题。

(二)学前教育具备多元功能,应争取多部门公共支出的系统支持

我国学前教育公共支出总量近年来不断提升但仍显不足,相比起社会服务功能,学前教育的教育功能在我国更受关注和重视,因此学前教育公共支出目前主要依赖于财政性教育经费,来源较为单一。虽然中央与地方政策均强调要加强对学前教育的统筹协调,但不同部门对于学前教育所具备的价值和功能认识不一,在公共支出层面缺乏共识,难以获得跨部门的合力支持。除此之外,由于我国目前尚没有形成完善统一的儿童福利管理体系,包括学前教育在内的各项儿童福利事业分散在各个部门,缺乏有效协调和整合。人口、劳动、民政等部门制定的产假政策、困难儿童补助政策等与教育部门的政策之间缺乏衔接,这些政策涉及的公共支出难以实现对学前教育的有效支持。

从瑞典学前教育公共支出政策的经验来看,学前教育除了促进儿童发展这一教育功能之外,还具备促进性别平等、提升女性就业率、提高生育率等多个方面的社会功能,将其上升为综合性政策议 题看待,能够获得教育部门和社会福利部门公共支出的合力支持,有效地扩充学前教育公共支出的来源,提升公共支出的使用效率。因此,我国应当积极思考学前教育的多元功能,将其纳入教育、经济、人口、社会政策的多重视野中进行研究和分析,加强顶层设计,尤其是在全面二孩这样新的人口政策背景下,需要充分关注学前教育对家庭育儿负担和女性生育意愿的影响,从而积极争取人口、劳动等部门的政策支持,提供与生育政策和产假政策相配套的普惠性学前教育公共服务。从长远来看,在进一步发挥国务院妇女儿童工作委员会职能的同时还要考虑通过设立具备统筹管理职能的儿童福利行政机构,来协调包括学前教育在内的各项儿童事务,有效利用不同部门公共支出的合力支持学前教育发展,改善各自为政造成的支出碎片化。

(三)加强 0~6 岁托幼服务的整合,重视学前教育公共支出对家庭的支持功能

瑞典的学前教育公共支出覆盖了学龄前幼儿发展的全过程,多样化的保教服务结合育儿假和儿童津贴有效地帮助父母解决了工作与育儿之间的冲突,发挥了国家干预下的家庭支持功能。

就我国而言,自新中国成立以来学前教育也发挥了非常重要的家庭支持功能,始终强调教育性和福利性双重性质,承担了幼儿身心健康发展和减轻家长负担两方面的任务,尤其是城市中特有的“单位福利”供给模式有效解决了双职工家庭的育儿负担。但伴随着经济体制转轨,“单位福利”逐渐消解,不仅大量价格低廉、服务时间灵活的单位办园被关停并转,原有的各类单位、街道开办的服务于 0~3 岁幼儿的托儿所等机构也难觅踪影。现阶段学前教育公共支出主要的覆盖对象为 3~6 岁幼儿,0~3 岁托幼服务的缺乏,在客观上造成母亲被迫延长产假、中断职业生涯,增加生育的机会成本。[39]这显露出我国目前的学前教育公共支出对家庭的支持功能还有较大的提升空间,因此,未来在争取扩大学前教育公共支出来源的同时,可以考虑延展学前教育公共支出的服务年龄,借助教育部门的专业优势,整合 0~6 岁学前教育资源,联合卫生、人口、妇联等部门提供多种形式的托育服务和早期教育咨询指导,支持并完善家庭的养育功能。

注释:

①具体可参见历年世界经济论坛的《全球竞争力报告》。最新数据 2017~2018 年度瑞典在 137 个 国家中排名第 7。

②1 瑞典克朗约等于 0.7874 人民币(2017 年 6 月汇率)

说明

以上内容的注释均已省去,

如需仔细阅读或加以引用,

请以《学前教育研究》2018年第3期中的原文为准。

西北政法大学教育立法研究基地

编辑:党 昊

审核:江丽影

识别二维码

关注我们。

投稿邮箱

xfdjylf@163.com