01

唐代吴道子的画作栩栩如生,被召入宫廷专门为皇帝作画,后人尊称他为画圣。苏东坡却说:“吴生虽绝妙,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙鬲谢龙樊。”苏东坡口气高得很,讽刺吴道子的画技虽然炉火纯青,但依然是一个画匠,算不了什么。王维就另当别论来。他说“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗。”

唐.吴道子《八十七神仙卷》

为什么苏东坡对于王维的评价极高却批判吴道子“犹以画工论” 呢?

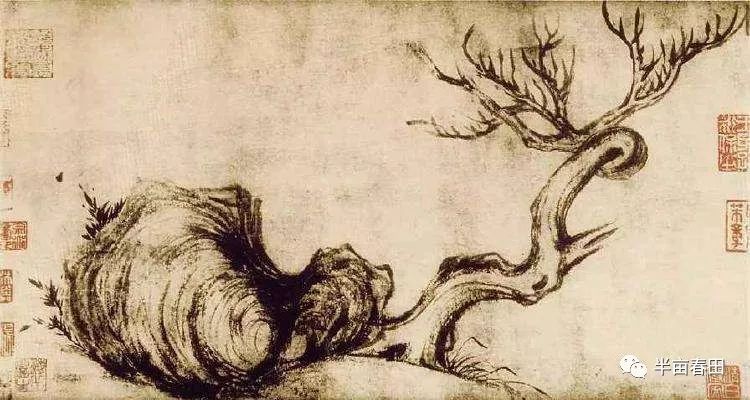

宋.苏轼《枯木怪石图》

苏东坡是个文人,自己也会画画,虽然画技不一定比得上吴道子,但苏东坡本人是最早倡导“文人画”理论的。他批评院体之匠气,认为画画应该跟写文章一样强调神韵,不拘形似,真诚抒发胸中意趣。

“论画以形似,见与儿童邻” 是苏轼的两句论画名言。这句诗的意思是因为儿童认识范围有限,看画只能看到形的像与不像,而认识不到形以上更深一层的思想意义。但是有品味有文化的士人就该不一样了。(有了这一段论,即便《枯木怪石图》从画技上看明明像儿童画,那谁敢说神马......)

“文人画”这个概念是东坡建立人系统文画理论的核心。他抬高“士人画”(文人画)的审美地位,贬低画工,藐视画院,主张有感而发,强调神似,忽略形似,贬低过度写实。(笔者听说过一个故事。有个大艺术家将一桶油漆往画布上一倒,红色的油漆,就以极为高昂的价格卖了出去。这幅画的名字是《愤怒》......)

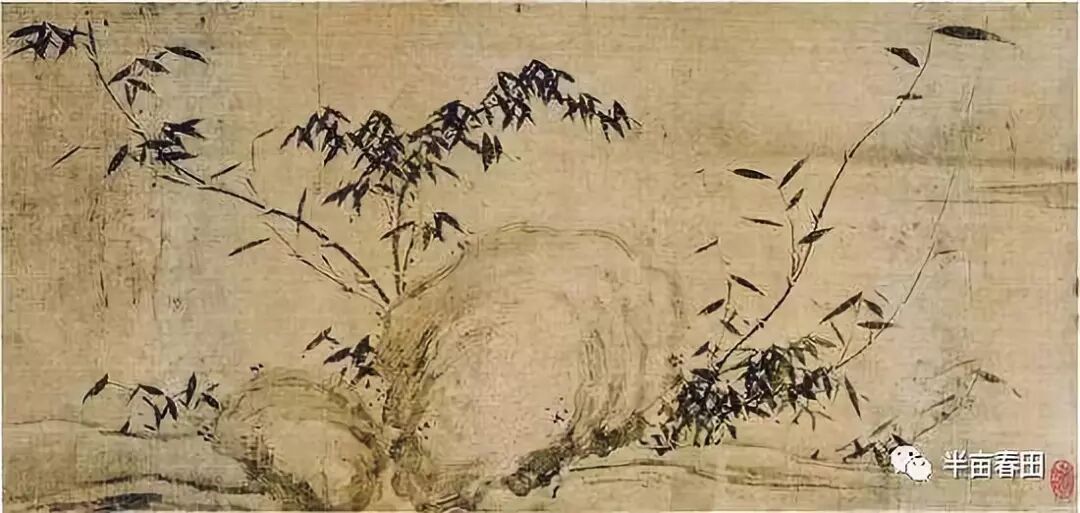

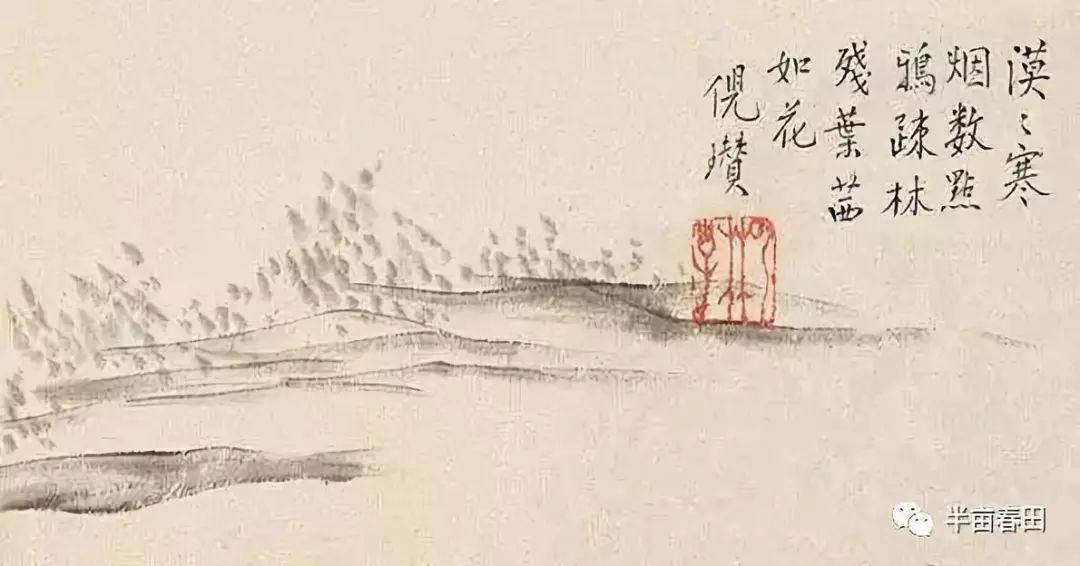

围观苏东坡在绘画届留下的传世珍品,当前只剩下上图的《枯木怪石图》与下图的《潇湘竹石图》。(据说《枯木怪石图》已于抗战时期流入日本;《潇湘竹石图》为国内苏轼作品孤本,现正被中国美术馆收藏。)

实话实说, 这两幅作品,一般人实在看不出妙在何处。如果是路人画的,我早就扔进厕糊墙了。但是这画是苏东坡画的。所以我们再看看。语文阅读理解赏析题都是主观题,结合一下作者的生平经历,千万不要交白卷,写满就能得高分。这是每个语文课代表都知道的秘密。

好,我们再仔细看看画翁之意不在画的苏东坡。他的画里是一大块夸张得变形的石头横压竹前。寥寥几笔。石头,不能说除了苏东坡的笔触其余人再也画不这么激狂。竹子,你也不能说除了苏东坡,其余人再也画不出这么有神韵的竹子。起码文与可就能秒杀他。

文与可是谁呢?有个著名的典故流传了几千年——“胸有成竹”,说的就是文与可画竹子的故事。这个人还是苏东坡的美术老师哦!自古中国文人爱竹子,林黛玉的潇湘馆不种别的也要种竹子。文与可爱竹子这么有名,苏东坡也不甘示弱地表示:“宁可食无肉,不可居无竹。”所以绘画赏析的中心思想如下:苏东坡笔下墨竹象征高风亮节的人格,而怪石象征人世间魑魅魍魉,这些画恰好如诗中的诉求一样,代表了他的现实处境。他才华横溢,性情耿直如墨竹,一生被恶势力压住当头,不停被贬。真可谓意到神传。不求形似但求神通......

在绘画界,苏轼所倡导的绘画理论,便是“逸”的先声。

“逸”是什么呢?“逸”就是神韵是精神上境界是气质。中国古代绘画在象外之意上的追求,并非到了宋代苏轼这里突然执着起来。华夏文明自古讲究意象与情性之美,比如什么象形文字甲骨文......艺术又是相通的,所以不管是书法戏曲还是绘画作品,都可以找到共同的审美特征。甚至最早于东晋的时候,顾恺之就提出过作画,其“迁想妙得” “以形写神”等论点,认为画得像并不特别重要,画画应该追求神似而不是形似。(打个通俗的比方,就是古人认为一个人有气质比生得漂亮更重要。)

“形而下为器,形而上为道”。从老子开始,中国文人就崇尚“道”中的无上之境。顾恺之画的仙风道骨,讲究精神气质,不在乎具体形貌,而不管顾恺之的“以形写神”还是苏东坡的“象外之意”,两人都有一个共同点,都是追求画画要表达出所画对象之外的东西。这种东西在唐朝的时候,已经有人找到了一种画风来概括,便是徐熙的野逸之风。

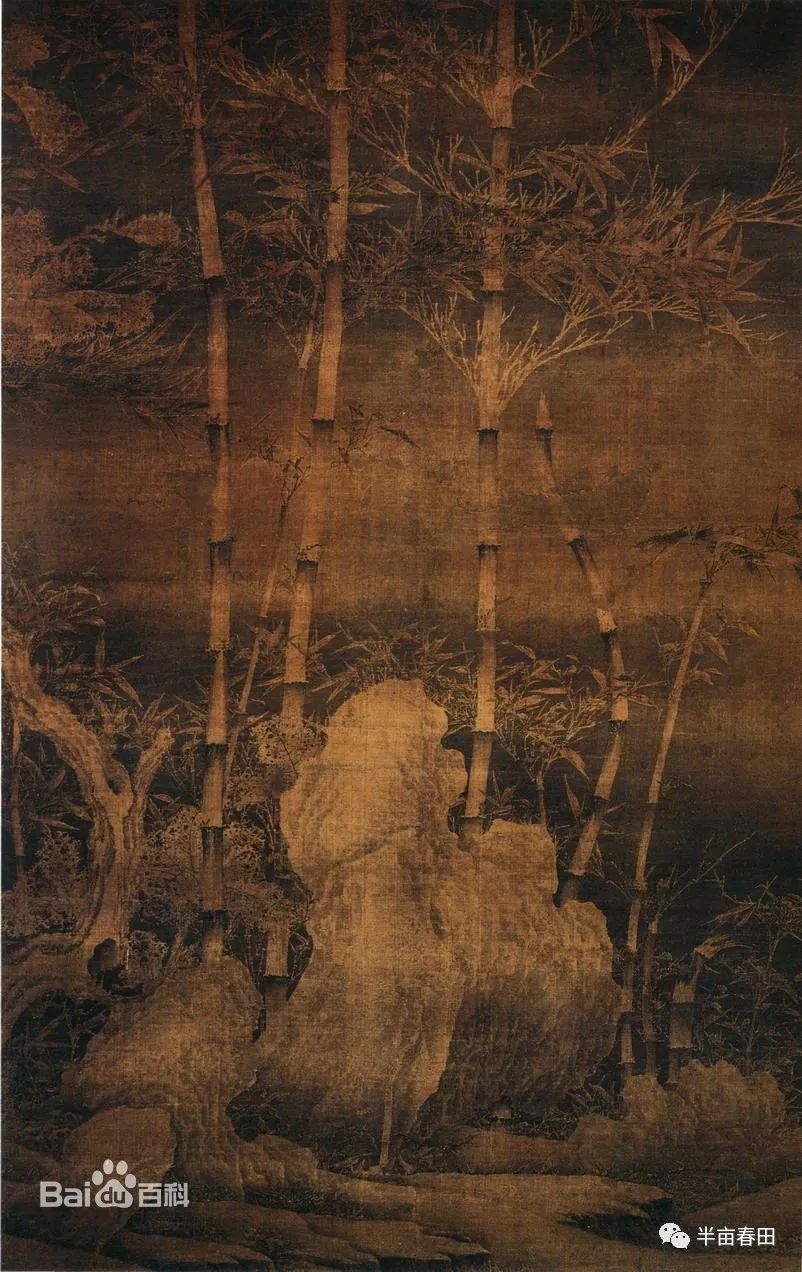

徐熙画作欣赏

“一松一竹真朋友,山花山鸟好兄弟”,看江南处士徐熙,在花鸟画中寻找乐趣,画得又像又有趣。要型有型。怎么到了宋代,苏东坡就特别强调地提出来了画画要追求象外之意,画得像不像是不是没有那么重要呢?现在全世界人对中国画的印象就是寥寥几笔泼墨成一副,可退回去看看,徐熙那个时候,挺写实的呀!所以,是不是中国文人的搅合,导致中国艺术不像西方艺术一样,在造型写实方面特别讲究呢?是不是苏东坡这类文人,画技未到火候,所以故意提出一番理论来给自己洗成文艺界360度无死角的大咖呢?

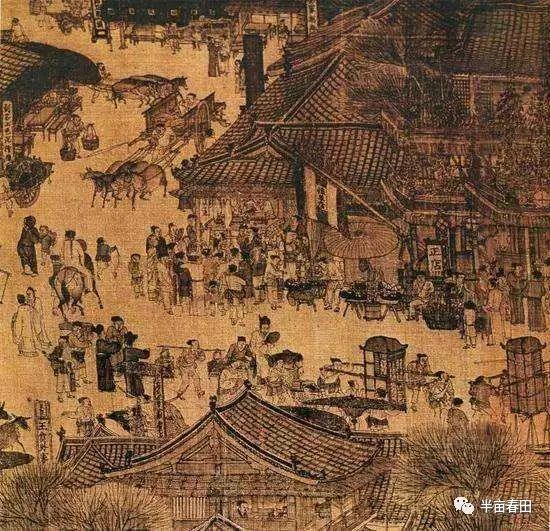

实际上,就写实造型的能力来说,中国画在宋元时期已经到了一个登峰造极的阶段了。许多宋元时期的画都画得非常像,细节处很讲究,讲究到另今人咂舌。比如说中华第一神品《清明上河图》,这就是宋代的代表作了吧。它号称中国十大传世名画之一,属国宝级文物。都达到这样的高度了,但是就画品来说,还是要次之于逸。就是说,它是中华第一神品,而非逸品。

《清明上河图》局部

(中国古人将画分为四个等级——逸品,神品,妙品,能品。以逸品上。)

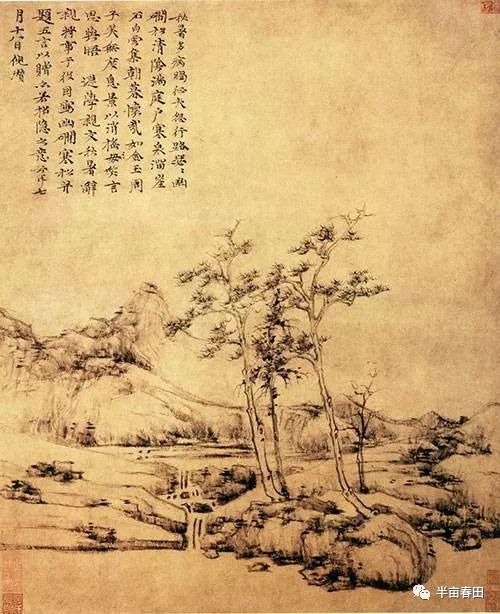

张择端所作的《清明上河图》,画得传神,画得太像,像到几乎已经是中国古代绘画高度写实的极端。凡事都是极则通变,就像我们女士的服装一样,一个季度有一个季度的流行,都流行得滥俗了又开始追求标新立异,开始新一轮的流行模式,艺术风格和艺术追求的变迁也有类似的道理在里面,当北宋时期大部分画家能将对象照相一样栩栩如生地临摹下来后,最早开始是苏东坡这样的文人也觉得画画这样画下去没什么意思了,应该有点儿新东西在里面。所以苏东坡提出“今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。”这是文人之吟咏性情之快意到也,与倪趱的“以中每爱余画竹,余之竹聊写胸中之逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉。或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何,但不知以中视为何物耳。”有异曲同工之妙。

苏轼活跃于北宋时期,倪瓒活跃于元末明初,从北宋到元朝这漫长的上百年间,也是一代又一代文人画匠不断探索的过程。如果宋朝,画得精微(可以结合现在中央美院的精微画,其实偶尔这样画画是一种能力,但是如果只会这样便真的成了画匠,实在也没什么意思。)神似是一种风向,那么自从苏东坡提出这个问题,打破这种风向,中间经过不断地努力,到了元朝,则完全竖立了另一种审美风向,便是逸品成为了中国绘画里的一个最高标准。

(中央美院精微素描)

逸追求的是一种境界,境界这件事跟文化修养的水平很有关系,所以中国古代野逸之作,就其作者而言,几乎都是文人。我们不妨借中国古诗中的逸来助读中国绘画艺术中的逸:

即此羡闲逸,怅然吟式微。——王维《渭川田家》

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。——李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》 剧谈怜野逸,嗜酒见天真。-杜甫《寄李十二白二十韵》

贾谊才空逸,安仁鬓欲丝。孟浩然 晚春卧疾寄张八子容

三春多放逸,五月暂修行——白居易酬梦得以予五月长斋延僧徒绝宾友见戏十韵

(随便举几首例子,就涌现出了一批“闲逸,逸兴。野逸,空逸,放逸”这些关于逸的关键词。)

明代唐志契 在((绘事微言》中说:“……盖逸有清逸,有雅逸,有俊逸,有隐逸,有沉逸。逸纵不同,从未有逸而俗,逸而模棱卑鄙者。以此想之,则选之变态能尽矣。”意思是有各种各样的逸之情态,但各种不同的逸从来没有一种显得俗气低下的,逸是一种极高的审美精神境界,它变化多端,不是一陈不变的儒学伦理道德,而是“道”“气”“象”这些精神层面的东西。红楼梦里第十六回“贾元春才选凤藻宫 秦鲸卿夭逝黄泉路”中,林黛玉在父丧完毕从扬州回来之后,宝玉细看那黛玉时,越发出落的超逸了。这“超逸”二字就很值得玩味。

艺术相通无界。中国古代艺术也不例外。苏东坡提出“文人画”比“匠人画”高超。用到写作上去,也是一样一样儿的。比如说曹雪芹写《红楼梦》,薛宝钗有具体写实的描写,什么“银盆水杏眉毛不画而翠”啦,而林黛玉没有具体的外貌描写,有的只是“似蹙非蹙”“两靥之愁”之态。一个写颜色,一个只写态,就透露出了一个活在精神境界里,一个活在世俗生活中。再结合后面父母双亡后天地间遗世独立,她就成了超逸之姿。这就是一种纯粹只剩下精神状态后的呈现了。

中国古代绘画,一旦文人化,基本也是画家主观精神状态之呈现。

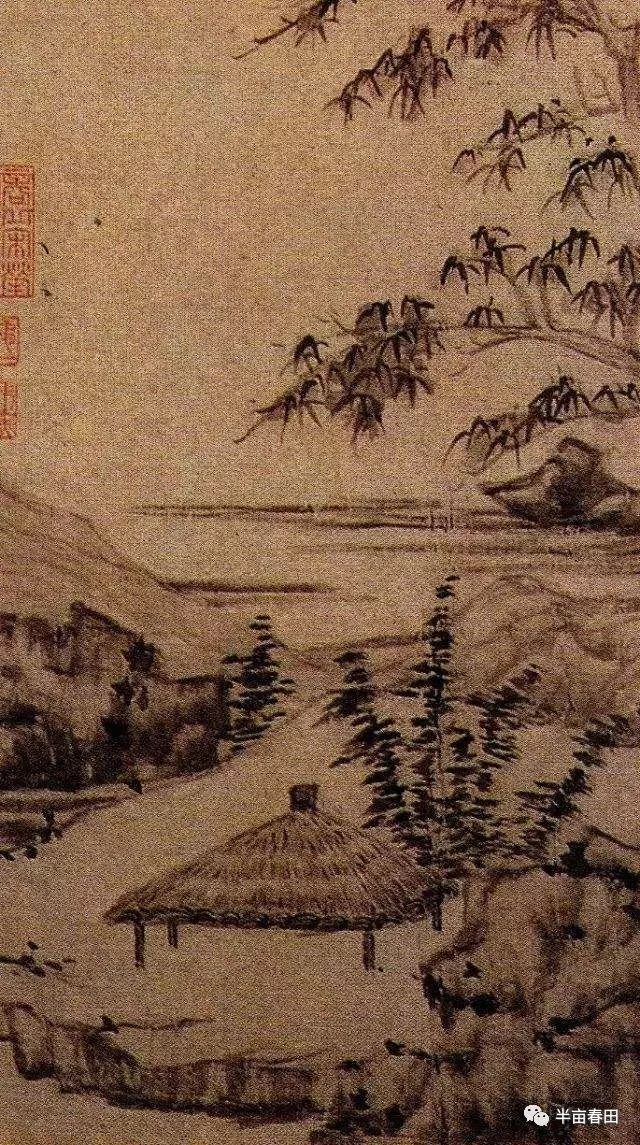

比如倪瓒 “逸笔草草,不求形似。”当然能提出这样观点的人,往往要自身境界非常高,胸中有逸气,这样在画画的时候真正不为外物所役使,达到咏涌情性,超凡脱俗的境界。他自跋画竹云:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,技之斜 与真哉!或涂抹久之,它人视为麻为芦,仆亦不能强辨为竹”。

《倪瓒写照》

倪瓒这个观点与苏东坡的观点是一致了。苏东坡画的石头就一块黑糊糊的东西团在那儿,如果不点名说是枯木怪石图,也不大能看出来图中所画为石。

由于倪瓒这个人不爱荣华富贵,行为雅癖,写实功底很强但不屑于写实,主张写胸中逸气,因此他被时人美其名曰高士,其山水画作品也是中国古代绘画“逸品”高峰之代表。

(倪瓒大作欣赏)

魏晋风雅之士颇多,过去的雅不是附庸风雅,而是精神气质上的不屑流俗,自成一派,自沉溺于个体精神境界之中。莫言在拿诺贝尔文学奖时,记者采访他。他回答:“我获奖是个人的事情,是文学的胜利,但我仍然感谢国家。”莫言道破了一点,文学艺术在创造之源本是极为个性特征的事情。文人雅士抒怀抒发的都是具有个性特征,个体思想感情之怀。

宋初黄休复《益州名画录》对朱景玄的“神、妙、能、逸”四格作了深入研究和变动,他似乎认识到朱景玄“逸品”与张彦远提倡的“自然”格意蕴上有其一致 性,故将四格之末的“逸品”提到“神品”之上,重新组合为“逸、神、妙、能”的四格论画体系。他认为“逸品”是“笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意 表”, “最难其铸”的高层级无法重复的艺术。这也是因为文人雅士的个体精神境界每个人人生经历无法重复,所以“得之自然,莫可楷模,出于意表”的逸与古时的雅相通(不是我们今天说的附庸风雅),其实也是艺术家必须强调主观感受的表现。

综上所述,我们也不难理解东晋时期顾恺之就有超前卫的艺术境界意识了。魏晋六朝纷乱的时局,大部分名士选择避地山林,隐居教授,这一独特的现象可谓是中国历史上独一无二。那个时期的人似乎寿命都很短,大量诗歌里耶集体感慨人生易逝,生命无常。无常的生命,促使艺术家们追求更具个性的艺术生命,用一句俗话说,在当时祸乱环境下,他们无能延伸生命的长度,便想方设法无限扩展生命的宽度。这种生命的宽度便需要个性的张力做支撑。所以我们看到魏晋时期,逸之风骨支撑了整个朝代。诗人陶渊明有“千古隐逸诗人”之称,他没有一篇以“隐逸”为题的诗篇,但他却以他的人生选择和诗歌达到了“隐逸”的巅峰。王羲之谢灵运这些寄情于书法作品,于山水诗歌的文人雅士,在不知不觉之间,已经将“逸”的精神气质潜移默化,融入到各个阶层的艺术领域......

初唐时期,李嗣真论书法,提出在书法九品之上设“逸品”为最高。在论“逸品”书家时,李嗣真将书家作品的艺术美与大自然之美结合起来,使其“逸品”观具有直觉性和意象性的特点,这种直觉性与意象性主要其实主要也是绘画作品的艺术特征。

很快,元和年间的朱景玄就在《唐朝名画录》中也提出了绘画上的“神、妙、能、逸”四品,“逸品”标准是:“性多疏野”或“落拓不拘检,”或以“高节”名世。可知“逸品”画家是以志向高洁,适情使性,不拘法度,一任自然的诗性为特点。

到了北宋时期,苏辙在《汝州龙兴寺修吴画殿记》也提到:“画格有四,曰能、妙、神、逸。盖能不及妙,妙不及神,神不及逸。”

明朝有这么一个故事,唐伯虎以书画著名,仕途不如意回乡卖画。姜绍书《无声诗史》记:“及六如以画名世,或懒于酬应,每请东村为之。”是说唐伯虎在老家卖画后风头盖过了老师,请他作画的人太多,他实在忙不开的时候,就请老师为自己代笔。为什么唐伯虎的风头会盖过老师呢?周臣说:“惟少唐生胸中万卷书耳。”

而比较唐、周二人的画,除了李日华所言“东村(周臣)工密而苍老,伯虎秀润而超逸,气韵自然不同”外,最明显的区别,是周臣的画中无诗无跋,而唐寅画中,几乎幅幅题诗。所谓“惟少唐生胸中万卷书”,少的不是作画之技能如何精妙,而是少了诗之个人逸气。

在中国文人的推动下,中国艺术将天地万物本源之气,结合哲学和美学意义上的气,贯之人之精神生命真气,融之于绘画,笔墨发散之为逸气,为中国古代绘画建立了一个至高无上的审美标准——逸品。

题外话:“逸”境可贵,寻常辈难及。人若也有此心,虽存浮华闹世也有百般艰难千般孤独万般哀愁。但不可抛。

(落实到人的身上,或是精神境界,或是某种宁折不屈品格,也或是灵气精魂。2019年10月26日凌晨,是为记。)

- e n d -

半亩春田

心无半壶酒

何以慰春风

......