《梁品》之

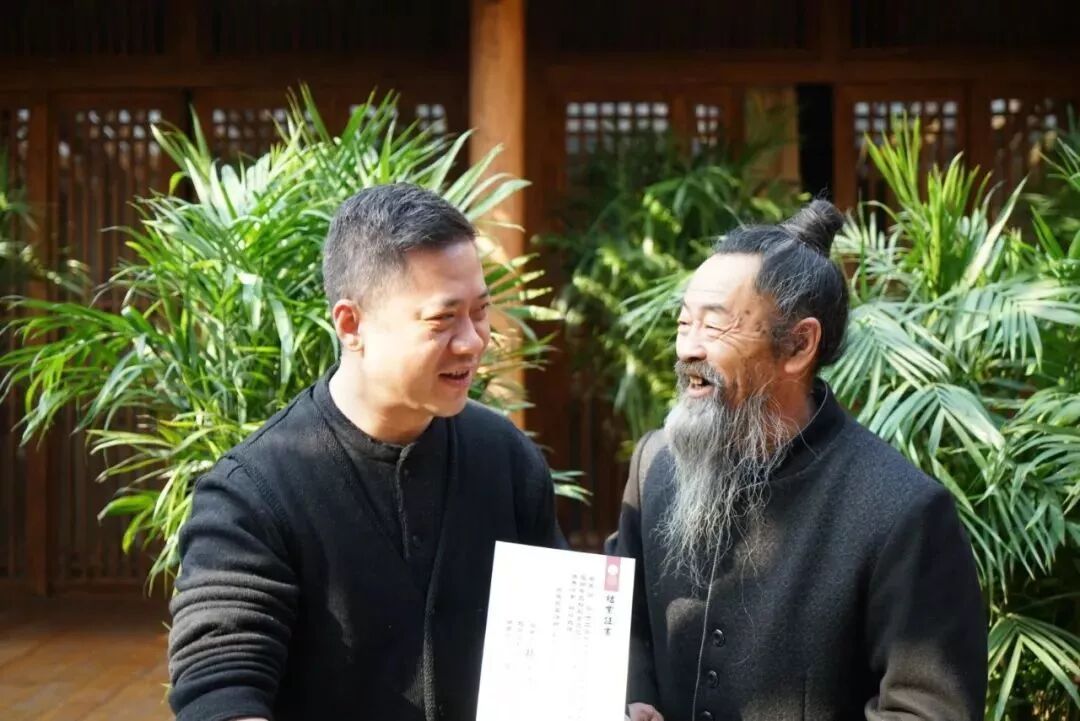

梁冬对话于晓非第三期

于晓非

佛教文化研究专家

印度宗教研究专家

净名精舍首席学术导师

收听提示:

我们之所以会被现实世界“绑架”,是因为我们把它当作真实。当我们知道这是一场梦的时候,我们就不会被“绑架”。

生命里根本就没有快乐,因为这些全都是假的。

在生死轮回的过程中,不存在永恒不变的轮回主体。我们所认为的“我”死了,可以再重新来过,这其实是误会。

佛陀其实在做的,就是解构凡夫自以为的真实世界。

点击上方△绿标即可收听音频

01

学佛能不能让我们快乐?

我们每天都活在被社交网络、房贷、打卡、坐车等繁杂事情充斥的世界里,或者说这些事情严丝合缝的相互咬合着。

之所以我们会被这样一个世界绑架,被这样一个世界咬合,这是因为我们把它当成了真实。

当我们知道这是一场梦的时候,我们就不会被“绑架”,虽然贷款还是要还。当我们觉得被“绑架”时候,一定存在“能绑”和“被绑”。

三祖(僧璨大师)弘法的时候,有一个弟子跑来找他。他问弟子:“你来做什么呢?”那弟子就说:“我想请您帮我实现解脱”。三祖问他:“谁绑住你了吗?”,那人说:“没有”。三祖又说:“好,我已经帮你解脱了”。此人当下大悟。

佛教的最大功用,其实就是:我们是凡夫,需要解脱,成佛是需要历程的,不是说解脱就能立即解脱的。

一个领受了佛教解脱思想的人与没有领受解脱思想的人,也许在旁人看来,他们的生活状况是的一样的,买房子都是需要还贷款的。

但是,如果我们能够领受大乘佛法的精神,知道我们所认为的“负担”和“绑架”,其实都是一种幻觉,一种错觉,那么“绑”就不是“绑”了。这就是学佛最现实的意义。

其实从佛教的究竟意义上讲,生命里根本就没有快乐,因为这些全都是假的。然而我们把假的当真了,我们的欲望也全是假的,一个假欲望是不可能被满足的,因此我们永远是痛苦的,生命里根本就没有快乐。这是从佛教的彻底意义上进行理解的。

退一步说,如果我们能够领受这世界的“如梦如幻”,知道这一切的“捆绑”都是错觉,用世俗的标准来衡量的话,我们的生活确实要比那些没有佛教信仰的人,要快乐一些。

我(于晓非)这几十年来,不断听佛教、学佛教、拜访老师。从个人的生命经历来讲,这段时光可能充满了别人很羡慕、很有光环的部分,但我也经历过很多痛苦。

作为一个讲授佛教、学佛教、修行佛法的人,佛教对我最大的益处就在于:观照着当下每时每刻,知道这一切其实是我们内心的显现,只是一种幻觉而已。

02

当前佛教的最大问题是什么?

有些人认为对佛法的研究,可以分为两种:一种是沿袭者,对经文知识进行研究;另外一种是修行者。这两种人学习《金刚经》会存在哪些不同?

如果一个人只把佛教当作一种理论去学习,比如现在中国的很多大学都会开设佛教教研室,但大多数教授佛法的教授们,他们是不具有佛教信仰的。他们只是把佛教当作一种思想、文化、知识进行研究、传播。

我们不能否定他们工作的意义,教授佛法这一点很好,这是第一点。

第二点,他们没有建立起信仰,因此他们不是真正的佛教徒,也就谈不上修行。但也由此衍生出了新的问题:修行人要不要在理论上理解佛教?要不要读佛经?要不要听课?

其实佛陀讲得很清楚,修行解脱就是三件事:闻、思、修。“闻”就是听闻,用耳朵倾听,即听闻佛陀的证法。第二点“思”就是:如理的思维(照着所听闻的道理,常常在内心中去想、去体会、去琢磨),第三点才是如法的修行。

在佛教的弘扬过程中,我们既要赞叹那些不讲经、如法修行的人,也要赞叹那些尽自己心力传播佛教道理的人。

从今天来讲,其实更重要的是传播佛教道理。因为这个世界对佛陀的教诲存在很大的误解,将不是佛陀所说的事情当做佛陀说的,这也是当前中国佛教界存在的最大问题。

03

在生死轮回的过程中,不存在永恒不变的“我”

既然善恶都是梦,有人会认为做善与做恶是一样的,但其实不一样。虽然善恶都是梦,但在我们还不能够证悟善恶是梦的时候,我们要做善,而不能做恶。这是因为“善”与佛陀所说的“真实”相顺,“恶”与“真实”相悖。

佛陀所说的“真实”可以分等次来阐述,最低等次就是“我”。比如说,很多人相信轮回,他们认为这就是佛教。其实不然,在佛陀未降生以前印度人也相信生死轮回。

佛陀真正想告诉我们的是:在生死轮回的过程中,是没有一个永恒不变的轮回主体,我们所认为的“我”死了,可以再重新来过,这其实是误会。佛教所讲述的第一条重要真理就是:“无我”。

举个例子:我们在大街上给一个穷苦人布施十块钱,和我们拿着刀去抢银行,这两件事从世间法来讲,我们给予别人十块钱可能是“有我”的,因为善有善报恶有恶报。

但很多学了佛法的人,他给别人布施十块钱是不求回报的,他可以与“无我”相应,他至少能引领着我们从一个“有我”的众生,走向“无我”的境界。但抢银行这件事无论如何都会“有我”,因此抢银行不可能引领着我们趋向“无我”。

当然,也不是所有的布施都能够引领着我们趋向“无我”。很多人在做善事的时候,其实都是“有我”的,目的是为了得到善报,甚至给我赢得世界名誉。我捐赠了一所希望小学,希望媒体把我的照片登在第一版来报道,这就是“有我”的。

04

观电影法

佛陀说:“你要知道,你就是那个善”。当你看到乞讨者并布施给他十元钱的时候,你要知道这也是梦,是假的,这就是佛陀要阐述的终极道理。

退一步讲,所有的一切都是假的,抢银行、杀人放火这些事都是假的。但这些事不能引领着我们去接近佛陀所说的“无我”的道理,而让它相反,所以不能去做。

有一句四川话叫:“简直不存在”,这就是道理渗透到民间之后,变成日用语言而不知的一个显现。

佛陀想说的是:“世界就是‘简直不存在’,连这个‘简直不存在’,也是不存在的。”

小时候我们看电影,经常会看到一些杀人放火的镜头,会感觉很害怕。长大后,我们看过无数部电影之后,我们就会把以前那种痛苦、紧张、欢笑的情绪搁置到一旁。即使再看到一部让自己感觉很恐怖的电影,我们也会心生出一种提醒:“这只是电影”。

其实这就是佛教的修行,我们眼前的世界,其实它就是一部电影。“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”,每句话末尾的最后一个字,倒过来就是“观电影法”。

05

佛陀其实是在解构凡夫自以为的真实世界

我(梁冬)读大学的时候上过一门课叫“拉片”:放电影时先将声音关闭,然后看着画面分析镜头,分析完以后,再配合背景音乐,这个时候你就会发现一部电影其实是由各种声音、画面相互叠加在一起的。

没有经过拉片训练的人,他看到的就仅仅是一部电影,当我们以学电影的心态、以导演的心态去看电影的时候,这就和普通观众产生了抽离感。

在佛教看来,这就是修行的人与不修行的人看世界的区别,借用后现代主义的一个词就是:解构。我们把一部情节丰富,能够打动自己的电影解构成一个个枯燥的镜头。其实佛陀也是在解构,他在解构我们凡夫自以为的真实世界。

当你认为眼前的桌子是一张桌子时,佛陀首先会说:“那是木头”。当你认为那是木头的时候,佛陀会说:“那是植物”……他就是这样一步步把你认为真实的场景抽离、解构的。最后他会让我们发现:“原来每一件事物都不是我们所想象的那样”。佛陀就想告诉我们这件事。

回归到电影来说,当我们一步步解构电影的时候,我们就完全感受不到电影的快乐,但也感受不到电影的痛苦,这时,我们就变成了一个旁观者。

看完文章闭上眼睛,

仔细想想“当下的我,

正在被哪些事情绑架?”

然后将它们一一写下来,

现在你是否有勇气将它们放下?

黄帝内针11月班

梁冬老师&

黄帝内针传人杨真海老师亲授

6天包会

上课时间:11月19日-11月24日

上课地点:北京 · 望京

点击图片即可报名

去睡力铺,获取更多生命能量