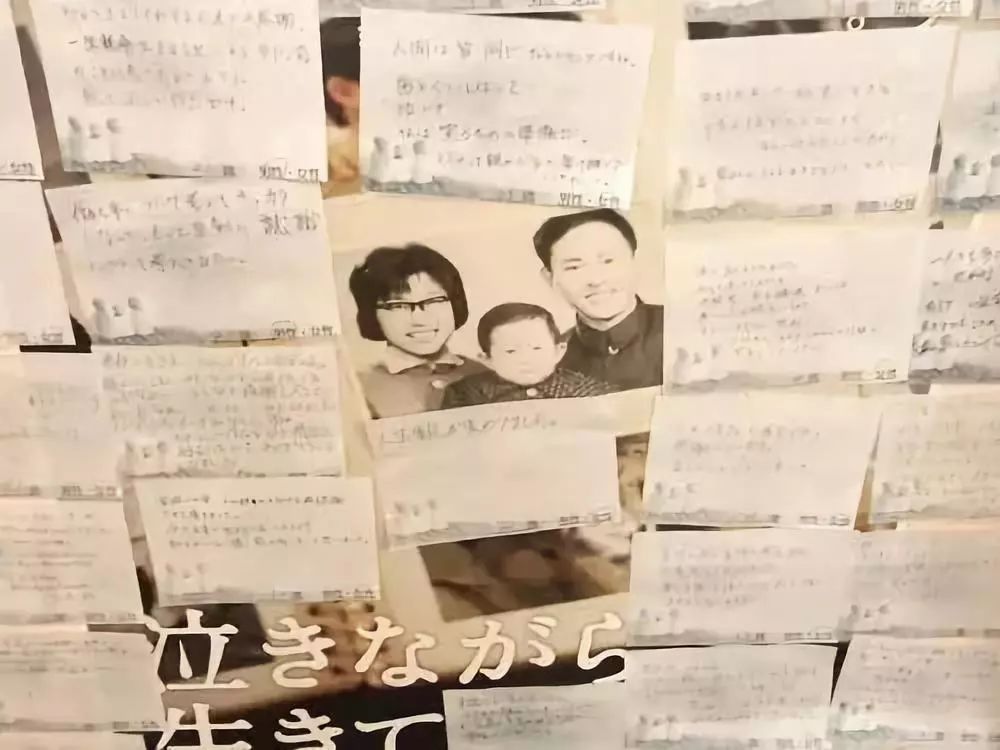

这是上海的一个普通的三口之家父亲丁尚彪母亲陈忻星女儿丁琳

1996-2005年,华人导演张丽玲耗时十年之久,记录下这一家三口的聚散离合,制作成一部名为《含泪活着》的纪录片。

这部纪录片创富士电视台历史记录,改变了许多日本人对中国人的误解和偏见,荣获“日本放送文化基金奖”纪录片大奖。

一名普通的日本大学生意外地“发现”了它后。投资帮助《含泪活着》走进电影院。上映后,几乎场场爆满,影院大厅里,《含泪活着》影片海报旁贴满了日本观众的观后感。

含着泪看完《含泪活着》,这是一部震撼心灵的影片!

无论是谁,看了这部作品,都无法不为之动容。

咬紧牙关的坚强父亲,是真正男人。

片中有许多日本人已忘却或失去的美德。盼主人公一家幸福!

这究竟是怎样的三口之家?他们身上发生了什么?让这么多日本人为之感动?

不夸张的说,他的人生简直是被命运按在地上摩擦。

在最该无忧无虑的童年,他赶上了3年自然灾害,吃了上顿没下顿。

在最该读书的年纪,他又赶上了上山下乡,离开上海去了安徽的一个山沟沟里,每天干超过10小时的农活。

好不容易回到上海,他白天要工作,几乎每晚都在单位的夜校度过,文化课从初中补习到高中。他只想通过知识改变命运,但却因为年龄过大,没有一所大学可以接纳他。

于是,他所有改变命运的努力,都只能付诸东流。

他卑微地在食堂做一名炊事员,靠每月不足100元的工资,支撑一家三口的生活。

丁尚彪一家三口

直到1989年,这年他35岁,黑暗的人生似乎终于开始被幸运女神眷顾——他花5毛钱买到了一份日本高校的招生资料。

他紧紧抓住这根救命稻草,渴望借此改变自己的人生,妻子也全力支持他。

于是,他们花了2个月的时间,借遍了每一个亲戚朋友,终于凑齐了42万日元,这相当于他和妻子不吃不喝15年的工资。

他像一个狂热的赌徒一样,把整个家庭的命运,押注在了那个“街上到处捡彩色电视机、冰箱、微波炉”的发达国家日本。

他相信,到那里留学镀金,毕业回国后会有更好的发展;他相信,他将来可以赚到很多钱,给家庭闯出一条路。

像他这样努力奋斗的人,到了这里,本该是一个功成名就衣锦还乡的故事。

只是,命运却和他开了一个更大的玩笑。

最终,他没能衣锦还乡,而是当了15年的黑工。

然后,他用15年打黑工的钱,把女儿送去读了美国纽约州立大学,本硕博8年,如今一家3口定居美国。

他们一家三口,用15年,两代人的奋斗改变了命运。

这个故事被拍成纪录片,并震撼了整个日本。

在群众的呼声中,纪录片在整个日本院线上映。深夜11点座无虚席,播放结束皆是满场掌声,热度甚至超过了同期上映的《阿凡达》。

在高自杀率的日本,很多人看完影片后,嘲笑想要自杀的自己真的好矫情。

这个片子里没有惊心动魄,没有特效艺术,只是一个三口之家最质朴和真实的故事。

但是如果你对生活充满迷茫,充满抱怨;如果你对爱情的真谛充满疑惑;如果你对父母有种种不解...

我想,如果只去一个地方寻找这些问题的答案,那一定是这部90分钟的纪录片——《含泪活着》。

01

1989年6月12日,上海虹桥机场,一对夫妇在依依惜别。

男的叫丁尚彪,女的叫陈忻星,他们还有一个刚读五年级的女儿。几小时后,丁尚彪将登上前往日本的飞机。

这一趟,他几乎没有任何退路。

几个月前,他因为要办去日本的护照,和单位领导起了争执。在极不愉快的情况下,他拿了3个月的工资,补上了在原单位的夜校培训费,彻底丢了工作。

而两个月前,为了凑足前往日本留学的费用,他和妻子借遍了每一个亲戚朋友。两个月,终于凑够了42万日元,折合3万多人民币。1989年的上海,这相当于他和妻子15年不吃不喝的工资总额。

他将从连黑白电视机都要凭票购买的上海,降落在那个遍地是“彩色电视机、冰箱、微波炉”的日本。

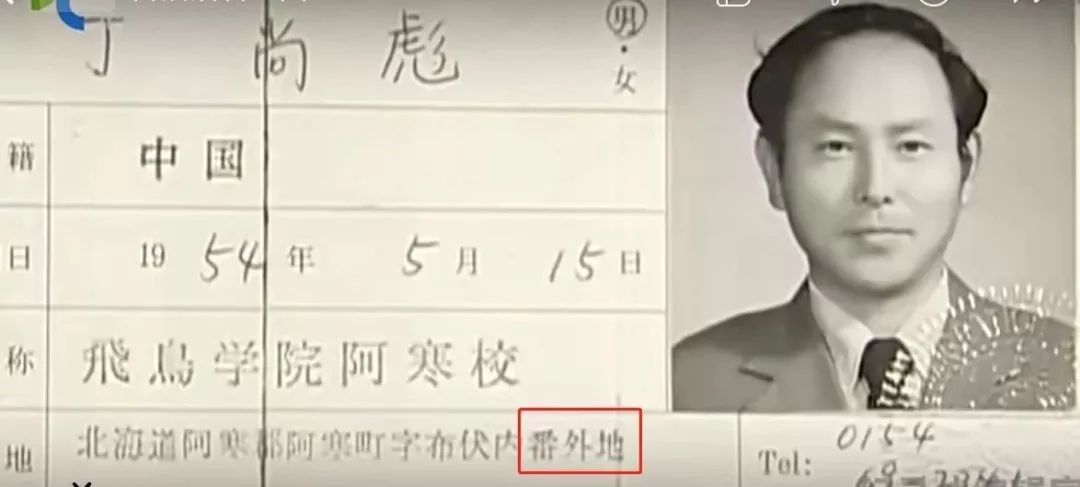

北海道飞鸟学院阿寒校,这是他梦想中的热土,可以学习改变命运,还可以打工还清债务。

他心里想着:“终于要去北海道念书了,就要成功了。”

妻子陈忻星也相信,流着泪送他离开,依依不舍却满怀希望。

几个小时后,丁尚彪降落了。

他梦想中的热土——北海道阿寒町,却满目荒凉。

当年的留学生合影

这里就像中国的农村。没错,去之前他们并不知道,在学校地址一栏的“番外地”,意味偏远地区。

年轻人大量流失,这里人口凋零。

世界上本没有城市,生活的人多了,也便有了城市。

抱着这样的想法,日本政府决定开办外国语学校,吸引外国留学生的到来,给阿寒町带来新的生机,这也是为什么他们那么轻易就可以来这里留学。

可是,在这个贫寒的地方,连本地人都没有工作,留学生更是禁止外出工作。

这对和丁尚彪一样负债来日的留学生来说,无异晴天霹雳。

还债不成,还要支付高昂的生活费和留学费。有那么一刻,丁尚彪仿佛听到了梦碎的声音。

回国?他可是透支了夫妻二人未来15年的工资。

没有任何退路。

被“骗”的丁尚彪决定,逃离阿寒町,转到东京一边打工一边上学。

但逃离并不容易,没有路,没有交通工具。

第一次跑,被抓了回来;第二次,被抓了回来;第三次......

前后跑了好几次都被学校抓了回来,还被严加“看管”,人心惶惶。

1994年丁尚彪回到“逃亡”的起点站钏路火车站

不过在生存面前,所有的苦难都不足以称为苦难。

1989年6月的一个深夜,丁尚彪和他的几个留学生朋友一起,终于成功逃脱。

他们辗转几小时,赶上了去往东京的列车。

丁尚彪,终于逃出生天了。

理想是一位丰满的女神,但东京的现实,比阿寒町还要骨感。

在阿寒町,虽然荒凉,可丁尚彪还是个合法的留学生。

逃到东京的丁尚彪,转校申请没有得到批准,他失去了在日合法滞留的签证,也失去了自由回国的机会。

《奇葩说》里马薇薇说:“人生最痛苦的选择,是两个都是错的,那个时候我们要选择的是,我们更能背负哪种错带给我们的代价。”

此刻的丁尚彪正面临着人生最痛苦的两个选择:向左被遣送回国,用一辈子打工还债,被亲戚笑话;向右留在日本,成为“黑户”。

在那一刻,他做了一个决定他未来15年人生的决定——留在日本。

他决定,把他功成名就和改变家族命运的梦想,交给她的女儿。

而他来当这架梯子——还债,挣女儿去美国留学的钱。

在80年代末90年代初,日本经济发达,朋友信里介绍的可以捡到彩电是真的,能赚钱也是真的——当时在日本刷碗一天的工资,相当于丁尚彪在上海一个月的工资。

在这里是黑户,回家也是底层,不如先赚钱,哪天被抓了再说。

02

丁尚彪租了一个靠近铁路的最便宜的一居室,老式的木制阁楼,没有卫生间。

窄窄的屋里,唯一的装饰,是女儿10岁时的照片。

女儿名叫丁晽,寓意像太阳一样充满光明,老丁把上学改变家庭命运形容为一场“接力赛”。

现在棒交接到他手里,他想尽力跑得远一些,“让女儿可以轻松跑下去”——意味着,他要靠打黑工赚钱,支付女儿的留学梦。

丁尚彪在日本语言不通,但他打了三份工。

只能白天在工厂做基础的工作,晚上到餐馆里刷碗,周末就去做清洁工作。

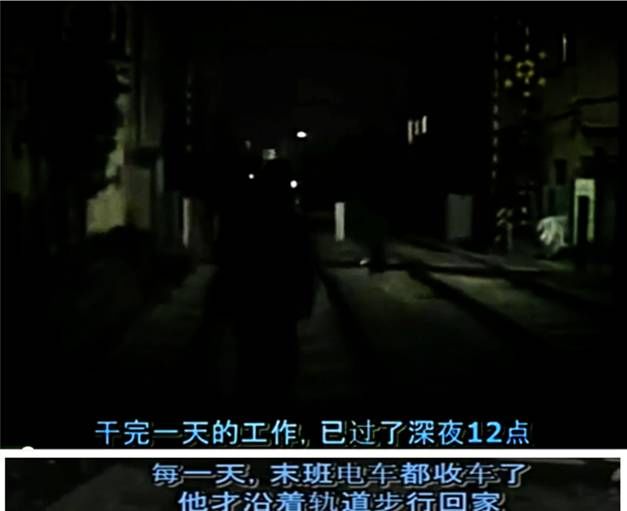

一天十几个小时的忙碌,等到工作结束,已是深夜12点。

连末班车都错过了,他只沿着铁轨,步行回到住处。

回到家里,他还要做饭。

他每天吃的饭是前一天买的最便宜的菜,晚上做好之后,吃一半,剩下的留着做第二天的午餐。

上厕所,是楼下的公共卫生间。

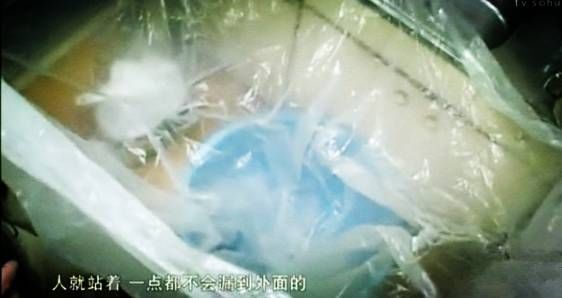

深更半夜,澡堂子早就关门了。再说了,丁尚彪也舍不得花钱洗澡。

他就在厨房里,拿个塑料袋围起来洗,这样不会漏水到楼下。

住在铁轨边,火车时不时就轰隆隆的响,轻度睡眠的人根本睡不好。

但是,起床-吃饭-上班-睡觉,这样的日子,丁尚彪一过就是8年。

家里都劝他回去,但是丁尚彪是黑户,离开了就再别想回去。

面对固执的丁尚彪,妻子也怀疑他在日本“有人”了。

丁尚彪解释说,“钱都寄回家里了,你有什么不放心的。”

的确,丁尚彪8年没请过一次假,唯一的休息日,都是“汇款日”,8年的积蓄,除却简单的日常开销,悉数寄回了上海。

丁尚彪如此,但是远在上海的家人,过得也并不容易。

他寄回上海的钱,妻子陈忻星除了还债,剩下的都存了起来。

8年来,陈忻星和女儿丁晽,靠着她在针织厂微薄的工资艰难过活。

母女俩共同住着一间小屋,一张床。

妻子陈忻星和女儿丁晽

8年来,她从来没买过新衣服,基本没下过馆子。

做饭要到楼下的公共厨房,女儿在家吃饭的时候,她家做点好的;女儿不在,她就白面条里放点盐和酱油凑合。

每天除了工作,操持家务,照顾女儿,大事小情她都要操心。

修下水道,换灯泡,原本以为自己一辈子都不会做的事情,她都能干了。

夜深人静的时候,也会让她忍不住会胡思乱想,这么久都不回来,老丁不会“外边有人”了吧。

但所有的这一切,都不能与外人道,更不能和女儿说,她只能自己咽下去。

就这样,和女儿相依为命地过了8年。

老丁想家了,只能看看墙上挂着的女儿的照片;家人想老丁了,就放一遍他从日本给女儿点的生日歌:

因为爱着你的爱 因为梦着你的梦 所以悲伤着你的悲伤 幸福着你的幸福……

所以牵了手的手 来生还要一起走 所以有了伴的路 没有岁月可回头

无法陪伴妻子和女儿,老丁对家庭充满了愧疚。

老式收音机里流淌出的温柔声线,是这个沉默的丈夫和父亲,能想到的最浪漫的弥补。

03

念念不忘,必有回响。

1997年,女儿丁晽不负众望,考取了美国纽约州立大学大学。

也许,这一家的命运,从这天起,开始有了什么不同。

上海虹桥机场,8年前,陈忻星曾在这里送别丈夫,现在又要送别女儿,一家三口,分居三个国家,各自飘零。

喜的是老丁,女儿去美国上学,飞往纽约的飞机要在东京转机,命运慷慨地给了他24小时的时间,弥补8年的父爱。

离开时还是黄毛丫头的女儿,如今长成了18岁的少女。

缺席的岁月滚滚而来,亲情敌不过时间的磋磨,父女俩的见面,宛如熟悉的陌生人。

老丁先打开话匣子:

“你长高了,比我还要高”——“我鞋子高呀”

“怎么有白头发了”——“就是说嘛”

“你到外边要好好减肥了呀”——“用不着减肥”

“双眼皮嘛,开过了呀”——“不要说给别人听嘛,这段要剪掉”

“还记得小时候隔着玻璃窗哭吗?”——“记得一点”

在人来人往的车站,他们是一唱一和的父与女。

别人听来稀松平常的对话,里面是深情的翻江倒海。

老丁带女儿去了他第一家上班的饭店,热心地给认识的员工朋友介绍,“这是我女儿,要去美国上学了”,言语之间满是骄傲。

又指给女儿看当年他刷碗的地方,在这小小的方寸之间,垒起来的脏盘子,直不起来的腰,一起刷出了女儿的大学费用。

24小时被切割成琐碎的叮咛,一眨眼就过去了。

因为没有合法身份,老丁不能送女儿到机场,只能在机场的前一站“日暮里”下车。

送别的列车上,一路默默无言。

临近终点,丁琳问父亲,“你哭了吗?”——没有回答,日暮里站到了。

人世间的悲欢从不相通。电车上的乘客在看书,在听歌,在聊天,他们只看到一个拼命忍住还是掉下眼泪的女孩。

隔着一道玻璃,有一个男人在站台红了双眼。

女儿去美国上学后,丁尚彪本来可以回国了,但他觉得,我还年轻,还能打工赚钱,支持女儿的医学梦。

不过,日本经济开始下滑,工作不景气,老丁赚钱更难了。

但老丁比以前更拼了。

为了不失业,老丁一口气考了五个专业技术资格证书,从一个日本字都不认识,到现在成为一个多领域的技术工。

老丁究竟付出了什么,没有人知道。

他也开始同时打3份工,白天跑建筑工地,下午做商场保洁,晚上在饭店做饭刷碗,从不停歇。

女儿去美国上学后,母亲陈忻星一直在申请赴美签证看望女儿,她申请一次被驳回一次。

每年可以申请两次,她申请了5年,被拒签11次。

终于在第6年,第12次的时候过签。

除了看望女儿,陈忻星的另一个愿望是,像5年前的女儿一样,利用在东京转机的机会与13年没见的丈夫见面,这一次,他们有72小时的时间。

老丁开始为妻子的到来做准备:他换上新洗的床单被罩,还特意拿出了结婚时妻子亲手缝的枕套。

当年的枕套已经旧到脱线,在插队时就结婚的两个人,共同走过了艰难的岁月,也经历了分别13年的思念的煎熬。

为了这一次见面,13年没买过新衣服陈忻星特意定了一套衣服,还去做了个漂亮的发型。

但她不知道,老丁早已经不是13年前的那个年轻小伙了。

这一年,还不到50岁的老丁,因为常年过度劳累营养不良,头发花白,人更瘦了。

他的牙齿脱落了好几颗,看东西还要带老花镜,连上楼梯都摇摇晃晃。

13年未见,只有72小时,老丁一遍一遍地考虑,想带妻子去的地方,想说的话,想做的事。

真的见到了面,却只有默默地笑。

然后是长久地凝视。

从见面的那一刻起,老丁的视线,几乎就没离开过妻子。

这是相识了几十年的爱人,13年前意气风发的丁尚彪,如今变成了形容枯槁的老丁,13年前年轻的妻子,如今也有了白头发。

夜幕下的东京城,灯火辉煌,热闹都是别人的。

老丁生活了13年的小屋,还是那么破败,屋里唯一的装饰,还是女儿的照片,当然,还多了一个红枕套。

沉默内敛的爱人,对过去的苦难绝口不提。

但看到老丁生活的地方,听他说“十几年啊,确实辛苦一点”,委屈和心酸涌上来,咬紧牙关,还是转过头去,拼命擦眼泪。

第二天,老丁拿出提前做好的攻略,带着妻子去逛他也从未好好逛过的东京城。

在浅草,他们一起虔诚地拜佛祈祷,一起吃景点的小吃,去上野逛公园,看樱花,和年轻人一起,合影留念。

明媚的春日,久别重逢的喜悦,人们脸上洋溢的笑容,他们是再普通不过的恋人。

漫长的13年,短暂的72小时,妻子也该走了。

依然是乘电车送别,依然是前一站下车,依然一路无言,依然没有拥抱,依然各自悲伤,依然不知道,这一别,还要多少年。

日暮里站到了,妻子接过老丁帮忙拿的行李,按下涌动的情绪,自始至终没敢看丈夫一眼。

列车启动了,她仓促回头,抬手权做告别,电车开出好久,她才绷不住低下头擦眼泪。

站台上的老丁,默默地红了眼眶。

妻子乘坐的电车离开好久了,他还呆呆地靠在柱子上。

空空荡荡的车站,往前是分别的爱人,往后是未知的世界,他在想,这大概就是“人的生死离别了啊”。

说完叹一口气,抿紧嘴巴,再点个头,告诉自己还要继续。

这是最沉默、最含蓄、也最坚强恩爱的父辈爱情。

04

2004年,开往阿寒町的巴士上,摇摇晃晃地坐着仅有的一个乘客——丁尚彪。

这一年,女儿即将博士毕业,成为一名妇产科医生,已经完成使命的丁尚彪,终于决定结束15年的异国生涯,离开日本。

离开之前,他想去看看导致他人生巨变的边陲小镇阿寒町。

日语学校关闭了,曾经的教室、宿舍都还在,但周边长满了杂草,一切历历在目,从这里开始,他过了轰轰烈烈又平平淡淡的15年。

在丁尚彪为《留学生新闻》撰写的《北海道大逃亡》一文里提到过,阿寒校首批56名学生,半年后只剩下了7人。

“阿寒町町民的殷切期望,中国学生的美好愿望,就这样在文化、经济落差的强烈冲击下,在相互不能理解的思维意识中化为泡影。”

因为人口持续减少,阿寒町最终并入了隔壁钏路市,从行政版图上彻底消失。

当年的阿寒校校长

一身正装的老丁面向镜头三鞠躬:

对不起,阿寒町,当年因为无奈而离开。

再见,日本,现在因为梦想照进现实而离开。

15年前,老丁觉得“人生是很悲哀的,人是很脆弱的”。

15年后,老丁觉得“人生是值得珍惜的”,也是“很高兴的人生”。

所谓生活的难,常常是无解的。

妻子曾说,一个人,“习惯了”,“也没有办法”。

老丁说,“把家庭建设好,把小孩培养出来,这是我的责任,必须要这样,没有办法”。

2004年,丁尚彪来到成田机场,眼含热泪,坐飞机回上海。

日本海关人员看到他的护照,先是大惊失色,然后很快平静下来,之后迅速作出决定,盖章放行,还以举手礼向他表示敬意。

这个黑户,在日15年,按时缴纳税款,没有任何犯罪记录,拼命靠着双手,清清白白地活着,并为他的女儿和家庭,拼出了一个未来。

这是丁尚彪的故事,纪录片导演张丽玲带着两个自愿的免费劳动力,跟拍了整整10年。终于有了这部纪录片《含泪活着》。

2000年,《含泪活着》作为一部翻译纪录片,破天荒在日本富士电视台黄金时段播出,引起巨大反响。

因为过于火爆,2009年,《含泪活着》被搬上日本大银幕,在影院上映。

在未做任何宣传的情况下,声势竟然盖过了同期上映的《阿凡达》,高居当年院线票房排行榜首。

在电影院海报周围,贴满了观众留言。

朴素的父爱和坚强让人感动。

“他能够如此无怨无悔地为家庭、为女儿,让我太感动了。”

“中国的父亲真伟大。”

“咬紧牙关的坚强父亲,是真正的男人。”

丁尚彪的故事,甚至改变了日本人对中国人的偏见。

“许多年没这样哭了!脑子里对中国人的反感偏见被泪水洗刷得一干二净,取而代之的是对中国人的崇敬。”

甚至,让想自杀的人重新建立起生活的信心。

“我非常惭愧,不久前刚被公司辞退,并曾产生自杀念头。看到丁尚彪能为家庭和女儿作出如此伟大奉献,相比之下,我无地自容,真是太胆怯、太不负责任了。”

不过,这一切都跟丁尚彪没有关系了。

05

女儿博士毕业后,在美国休斯顿医院,当了一名妇产科医生。

2008年,丁晽结婚,丁尚彪夫妇随后也来到美国,分居多地15年的家人,终于团聚。

他们用15年的时间,书写了一个平凡人改变命运的传奇。

到这里,奋斗了一辈子的老丁,本该安享天伦之乐。

但忙碌了一辈子的老丁,再也闲不下来了。

语言不通的他,去建筑工地背垃圾,去中国超市跟车送货扛箱子,去韩国饭店洗碗打杂,去日本饭店当厨师。

但他并不以为苦,而是觉得这是了解融入美国社会的机遇。

后来听说宾馆工资高,待遇好,他又想去宾馆打工。

他想交几千块,去宾馆培训学校。但老丁一句英语都不会,人家不收。

他让女儿帮忙写去宾馆的英语简历,女儿让他好好歇着。

于是,他拿着谷歌翻译自己写了简历,大雪天第一个去排队面试,连厨师长都被感动了。

面试电话听不懂,他就让路边华人帮忙翻译;录用通知看不懂,他就拿到培训学校去请教。

结果一句英语都不懂,一分钱没有花,老丁进入了五星级宾馆工作。

他也曾受过同事凌霸,但他做了很多份外的工作。还靠着自己在日本的工程经历,帮忙修好了饭店的很多器材,为宾馆省了很多笔钱。

慢慢地,他赢得了很多同事的尊重,成为了宾馆里的“三朝元老”,再没有人敢欺负他。

如今,他在美国高级酒店当洗碗工已近7年,还获得了纽约宾馆业协会颁发的优秀工作奖。拿着这个奖,到任何宾馆都会优先录取。

业余时间,他向纽约的中文杂志投稿,去听免费讲座,看书,写自己的故事。不为别的,可以自己留个纪念,给后代留着看一看。

今年,老丁65岁了。他的人生计划是退休之后,用自己赚到的钱和家人一起周游世界。

06

一个童年时赶上3年自然灾害的人;

一个读书时不得不上山下乡的人;

一个自学完了初高中所有课程,却因为年龄过大而不能参加高考的人;

一个透支了家庭未来15年的收入,却被现实狠狠“欺骗”的人;

一个想要用双手改变命运,却不得不在异国打了15年黑工的人...

没有人比他更平凡,也没有人比他的人生更悲惨。

但好在他够坚强,够勤奋,够拼命,好在他有一个和他一样坚强和拼命的妻子,还有一个和他一样努力拼搏的女儿。

于是,这一家3口,用他们的努力和坚守,奋斗出了一个绝地反击的故事。

这是一个两代人接力改变命运的阶层跃迁故事;

这是一段“苦心人,天不负,百二秦关终属楚”的振奋传奇;

这是一首“你若不离不弃,我必生死相依”的感人情歌...

这是送给千万平凡却奋斗着的生命,一份最真诚的礼物。