丨本文来源:槽值(ID:caozhi163)

丨感谢原作者的辛苦原创,如转载涉及版权问题请作者与我们联系,我们将在第一时间处理。

小编有话说:

逃避可耻,也没用。

对很多年轻人来说,一杯肥宅快乐水、一部手机,就是天堂。

只要有网,就能足不出户。

睡到日晒三杆,一桶泡面或一份外卖解决温饱,大门不出二门不迈,就是最惬意的废柴生活。 在日本,有一群“家里蹲”,将这种惬意生活过成了“常态”。

而超过6个月未与外界发生互动或者未走出家门的人,被称为蛰居族。

新浪财经微博

在日本100多万蛰居族中,15-39岁的年轻人,足足有54万。

这些人不和父母以外的人沟通,就像从社会上消失了一样。

如果没有恰当对策,若干年后,日本蛰居人口会超过1000万。

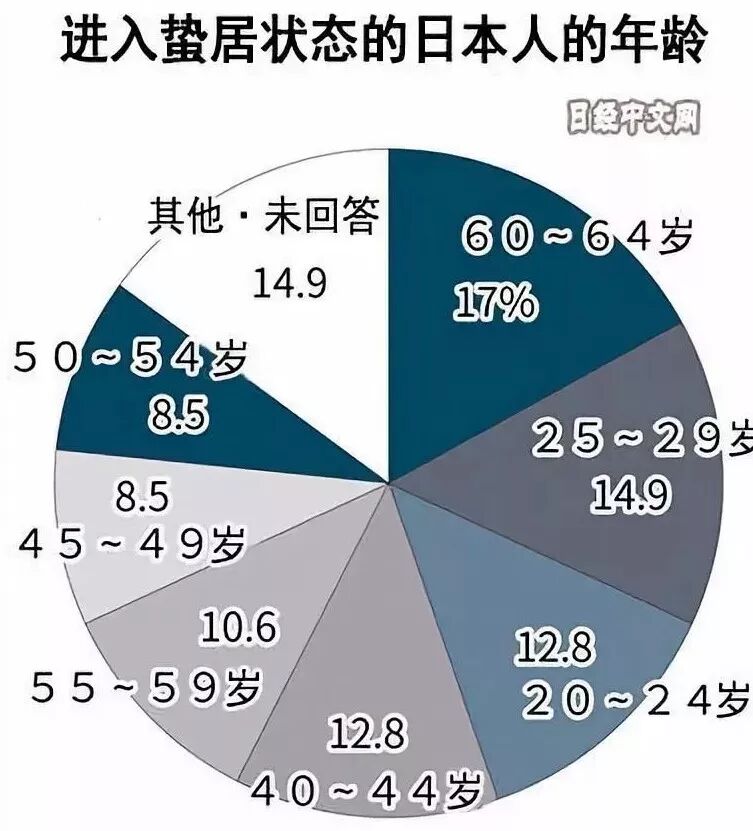

进入蛰居状态的日本人的年龄 / 日经中文网

正值大好青春,为什么这么多年轻人闭门不出,一待就是几年?

01 蛰居族的常态:吃饭睡觉、打游戏

“每天就是下午醒来,吃点东西,上厕所,呼吸。找不到活着的任何价值。”

蛰居族拒绝参加社会活动,尤其是进入职场;

不和父母之外的人沟通,因为沟通对他们来说是一种消耗;

哪个年轻人不想惬意地待在家里 / 《逃避虽可耻但是有用》

经常熬通宵,长期吃外卖、速食,蛰居族往往身体虚弱……

睡觉、打游戏、看书、吃外卖、接着睡,就是他们全部的日常。

日本综艺《可以跟着去你家吗》,采访了一位蛰居多年的前田良久。

前田良久家里堆满了各种纸皮箱、没有折叠的衣服、沾满菜汁的一次性餐盒……

他自称靠着父亲的遗产活下来,20多年没有打扫家里卫生,甚至嘲讽自己的家是“垃圾房”。

前田良久的家 /日本综艺《可以跟着去你家吗》 节目组问老人平时待在哪里,老人自然地躺在了随意摆放的衣服堆上,指明这是自己睡觉的地方。

乱到没有可以下脚的地方 /日本综艺《可以跟着去你家吗》

老人说,父亲去世后就没再打扫过房间。这间屋子上次被打扫,已经是20年前……

节目组最后帮前田良久清理积攒了20多年的垃圾,用了两台容量2吨的垃圾车。

前田良久突然向工作人员问了一句:

“如果你认识的人都死了,还有活着的意义吗?”

看似邋遢的蛰居族,也有背后的隐痛。

他们每个人,都有不敢踏出家门的理由。

02 逃避可耻 有时却是唯一出路

努力,奋斗,环游世界,听上去确实很美好。

蛰居族,却更享受沉迷自己小世界的安全感。

社会压力大,无法面对

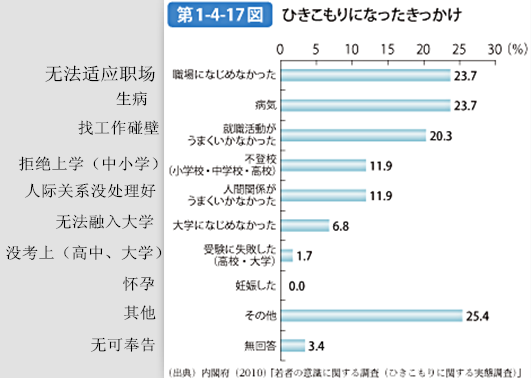

日本曾经对“家里蹲”进行调查,排名第一的原因是:

无法适应职场。

工作的压力,正在逐渐侵蚀职场人的生活。

日本25%的企业要求职员每月加班超过80小时,通常情况下,这些加班是不带薪的;

不同于父辈,很多年轻人无法成为正式职员,永远不知道明天醒来还有没有工作可以糊口;

行情不景气时,被裁掉也是分分钟的事……

害怕被辞退,年轻人不得不提前透支体力,麻木工作。

蛰居族闭门不出的原因 / 日本内阁府官网

再加上颐指气使的上司、利益纠缠的同事、高居不下的生活成本……

这一系列不愉快,像石头压在年轻人胸口。

沦陷在过去的阴影,难以自拔

日本著名剧作家岩井秀人,有一段长达4年的“蛰居”生活。

他坦诚地说:“我15岁时想出去闯一闯,但是最后闯荡失败。这件事让我对这个世界的信念都垮掉了。”

直到20岁,他才有了重新开始的勇气。

不敢直面未来的不确定性

有的蛰居族则因为心思太过敏感。

对枯燥的工作不满,觉得做什么也无法改变世界,过于完美主义;

达不到目标,就会深深愧疚。 对一个不想面对现实的人来说,逃避是最简单的方式。

03 等待援手,不如先自救

对于蛰居族来说,小小的房间,更像是一个避难所。

一头埋进被窝,周围的一切都可以与自己没有关系。

但第二天醒来,还是要面对现实世界。

越陷越深的蛰居族们,也需要被拯救。

可以享受独处,但别在孤独中沉沦

从本质上来说,人仍然是社交动物,需要释放情感、向他人倾诉。

《社交天性》中曾提到,与他人产生互动和联结,是人的本能。

游戏、电影能够给人带来情感抚慰,但无法完全代替社交。

不妨尝试着走出家门,试着和人交流。

人间,是应该在人之间。

拿回人生的掌控权

能带来充实感的,是可以攥在手里的东西。

给自己设定短期的小目标,做一些新的尝试。

重新拿回人生的掌控权,而不是在死气沉沉的小房间里,纯粹地消磨时间。

用这样的方式重新整理生活,或许能够看明白,生活所带来的的乐趣和价值。

成年之后的生活已经够辛苦。

如果再把自己弄得一团糟,人生最后会慢慢滑向失控的边缘。

真正勇敢的人,是看清现实,仍然含泪奔跑。

关于作者:本文转自公众号“槽值”,网易超有情调的公众号,既有痛快的吐槽,也有很深刻的分析。推荐大家深深深深入了解她,每天中午,一起发现生活。公众号:“槽值”(ID:caozhi163)微博@槽值。

推荐阅读

田光哲生涯谈第66期:培养孩子:要有适用的教育原则!

150亿新影帝吴京:哪有什么中年危机,不过是你又丧又懒

海底捞市值破2000亿:把不起眼的小事做到极致,就是成功

,空

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要遵循大千世界和自然界的规律,尊重人的个性,在管理与约束人的行为上要收放自如,有所为和有所不为。

同时老子很形象的把治国比喻成烹小鲜,意思是治理大国应当像煮鱼一样,不能随意去搅扰它,否则小鱼就会残碎的。同样,企业管理的也就像烹小鲜一样,管理的最高境界就是让员工感受不到管理者的存在,员工能够目标明确、实现自我管理和自我激励,并把个人价值与企业价值有机结合起来。既给员工一定的自由度,管理者又对员工有相对的控制力,可以随时纠正员工的一些错误行为,做到管控有度,这其实就是无为而治的真正涵义。

这就如同放风筝,管理者是风筝的操纵者,员工就是风筝,管理者应该给员工一个像风筝一样发挥主观能动性的广阔的空间。要把风筝敢于放向蔚蓝的天空,这也是体现管理者的一种胸怀。但是也能随时可以把风筝收回来,这体现管理者管理的管理艺术,管理做到了象放风筝一样收放自如,管理也就到了一种象老子说的那种无为的境界。

管理学上有一个词叫做授权,但是如何把握授权的尺度是一门管理的艺术。授权到什么程度很重要,授权的节奏也很关键。对于下属的每个成员像风筝一样放了出去,但是手中线的粗与细及长与短,风力和天气及风筝自身的好与坏都是管理者需要考虑的。风筝飞的过高,就要把手中线紧一紧,风筝飞的太低,就要把线松一松,并要根据风的大小和方向,首先使风筝飞起来,然后循序渐进的使它飞的更高更远,所以授权也要讲究节奏。

放风筝看似很简单,但是放好了,并能放到了一种境界是很难的。同样,没有具备深厚的文化底蕴和管理实践,要想放好员工这支风筝其实也很难。达到收放自如的无为而治的境界也就难上加难。

风筝放的好坏取决于三个方面,第一,空气,风力的大小。第二,好的风筝和线。第三,放飞的技术。这与成功企业具备的三个要素一一对应。风筝飞的空气和风力犹如企业所处的环境,包括社会与人文环境,企业一般很难去改变它,只能去适应,如何适应只能是应用中国化的传统哲学管理思维去解决这个问题。

因为我们所处的是有鲜明中国特色和民族特色的环境,所以一定要用中国人的思维去处理各种社会与人文关系。风筝本身毋庸置疑就是指企业的所有员工,风筝的线就是指企业的战略定位、组织结构、绩效制度、管理流程等制度。这些就是所谓的企业管理的物质层。放风筝的技巧,就是一个企业的企业文化 ,也是企业管理的精神层面。

与放好风筝一样,只有构建一个好的企业环境和氛围、打造一支优秀的员工队伍、建立一套科学现代企业管理制度、培育塑造优秀的企业文化没有好的企业文化才能管理好一个企业。其中塑造一个好的企业文化尤为重要。ge是世界上少有的文化非常成功的企业,韦尔奇在总结ge成功的经验时说,ge虽然业务多元化,但是文化非常统一,用统一的文化代替了统一的业务。所以像ge这么庞大的集团,它像放风筝一样是给员工高度授权的,各事业部权利非常大,但它的战略与企业文化却是统一的,做到管理看似无为而实则有为的收放自如的放风筝的最高境界。所以韦尔奇堪称是放风筝的高手。

领导和管理企业是一门艺术,它如同放风筝一样,如果管理者完全掌握了放风筝的哲学理念,并把它应用在实践中,那么他就是管理大师。

具体来讲,就是该路面使用一种被称为承载式光伏路面的技术,即将符合车辆

央视称,目前该路面已实现并网发电,这段光伏路面发的电已与充电桩相连。

看到这个新闻,诸位想到了什么?当时,笔者的第一反应,中国加油站行业危险了。为什么这么说呢?因为,日后的高速公路就是一个“移动的充电宝”呀,在高速公路上飞驰的车辆,可以实现自动充电,完全无需再加油。

而且这一场景的实现,现在已经具备了一些基础条件:

首先,不烧油的电动汽车已经不再是PPT上的概念。这些年,特斯拉的强势崛起,让电动汽车走入了大众生活,前阵子,特斯拉更是发布了电动了卡车。

其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

老子在《道德经》里论述道:“是以圣人之治,空

如果要形容企业管理者的工作,用交响乐队的指挥来类比,就再适合不过了。一个乐队指挥家,他的演奏水平可能不是整个团队最高的,但是他的作用却很重要。就像一个不懂业务的领导,相比技术大牛来说,同样是不可取代的,他们共同的第一要务就是对整体的控制力。

一、指挥是干嘛滴?

有一个经典的问题:“交响乐队的乐手演奏时从来不看指挥,指挥是在给观众做表演吗?”

还有一个经典的问题:“不懂业务的领导,能管好那些技术大牛吗?”

这两个问题看似风马牛不相及,其实有一定的联系。

要回答第一个问题,首先得知道另一个问题:“指挥是干嘛滴?”

最直观的回答,指挥是负责打拍子的。这个答案是对的——对于小学生而言,以前学校里搞大合唱,指挥不懂音乐没关系,关键是胳膊长、有精神。

但真正的交响乐团指挥,可不是“演员”。

比如音乐会上,乐手们人手一本乐谱,但每个人的乐谱都是不一样的,只有自己乐器的分谱,换句话说,他们只要记住自己的工作就行了。

只有指挥才有一份总谱,整个乐曲大到结构和声、小到每一个细节的强弱音色,全部牢牢地印在他的脑子里。

一个部门或公司的管理者同样如此,每一个人各司其职,只对自己的绩效负责,唯有管理者对整体负责。

所以,不论是指挥家还是管理者,他们的第一要务是整体控制。

当然,事件远远没那么简单。

二、指挥对关键节点的细节把控

交响演出中,如果每一个乐手都只管按自己的分谱演奏,会出现什么情况?

首先,这是不可能办到的。每一种乐器都有出场的前后顺序,乐谱上可不会告诉你,几分几秒轮到你干活了。

这时,乐手有两个办法,比如一个大号手想知道什么时候吹第一个音符,就要听弦乐组的信号。而这种配合,想要做到时间、音色和强弱的精准,又要靠排练时指挥的控制力。

不过,音乐除了准确,主要靠临场微妙的变化,想要达到指挥想要的效果,大号手就要用第二个办法:差不多的时候,眼角余光注视指挥,一看见指挥给的手势信号,再猛吸一口气,干活。

指挥的这个手势可不好给,因为要考虑到每一种乐器的准备时间,和乐手此时的情绪,比如大号手需要相当饱满的呼吸,才能让他吸上一口大气,发出第一个坚决的音符。

乐手与指挥之间的配合,非常短暂,所以我们才会有“乐手从来不看指挥”的错觉。

管理的道理是一样,除了整体控制之外,还要把控关键节点的细节。

三、如何借助他人来实现自己目标的细节把控

管理和指挥还有一个共同点——要借助他人来实现自己目标,就算再不满意,也不能越俎代庖。

一个交响乐团有几十上百人,差不多一个中型公司的规模,除第一小手提琴手勉强算是个中层干部之外,其他人的地位都差不多,算是经典的“扁平化管理”。

指挥“管理”乐团,首先靠的是对作品的理解。统一认识很重要——就算是最为人熟知的莫扎特贝多芬,也是人人都有自己的理解,但在这里,只有指挥的理解是唯一的权威。

据说指挥家伯恩斯坦对于演奏技术的了解并不是一流的,但他对音乐有独到的理解,所以纽约爱乐乐团的顶级演奏家还是对他言听计从,努力去实现这位大指挥家“再创作”的经典。

诠释作品,并帮助乐手们提升对音乐理解层次,还能提高乐团的整体水平——这是指挥家管理乐团最重要的武器,就像最成功的管理者,总是把统一员工对工作的理解放在管理的第一位。

一个乐团五大器乐组,几十种乐器,指挥当然不会什么都懂,遇上刺头乐手,就是不按你的意思来,这是最考虑指挥管理能力的时候。

对付这类情况,如果自已身子硬,精通的乐器多的话,肯定是直接演示为上策。

江湖传闻最厉害的汉斯里希特,有回排练中,号手说有一段乐句不可能吹出来,因为圆号是最难控制的乐器,换别的指挥可能就将就一下了,可大师二话不说,冲上前去,一把抄过圆号,完美地演绎了这段“不可能”的声音。

当然,大部分情况下,指挥不可能样样都能亲自演示,他们真正“统治”乐团的武器,是他的听觉。

指挥大师都能在十几种乐器的轰鸣声中,准确地找到少吹了半个音的小号手,慢了0.1秒的小提琴手。

只有露了这几手,他才能要求乐手们反复尝试,找到他想要的音色音准、强弱效果。

就像有时候管理者告诉下属“我要的是什么”,可下属一脸漠然:“这个不可能的”。如果管理者对自己工作结果理解不细,只能一脸蒙逼——到底他在糊弄我,还是真的不行?

当然指挥并不总是“魔鬼教练”,有些指挥家就不搞“一言堂”,常常开会讨论并投票表决对争议乐句的处理,充分调动团队成员的积极性。

还有些指挥家把“明星效应”抓在手上,自己成了乐团的摇钱树,“能搞定客户的领导”同样能让下属信服。

所有的方法只为了一个目标——让下属按自己的意思办。

当然,指挥别人办事也是有限制的。指挥家自己可以对音乐追求无止境,但对乐团的管理一定有止境、有明确的标准。

排练是很花钱的,乐手也不会无偿奉献时间。指挥家切利就因为过于挑剔,排练成本猛增,最后被柏林爱乐忍痛舍弃。

我们常说“管理艺术”,但管理并不是艺术,而是讲成本、讲效益的商业行为。

水至清则无鱼,自由是人的天性,员工对于任何管理都有一种本能的对抗。只有恰到好处的管理,才是最好的管理。

其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫之者不敢为也。为无为,则无不治。”这句话告诉统治者使治理下的人民能按自然的规律去自我管理 是执政的最高境界。

管理也是如此。在中国传统的道家哲学理念中,对于管理一个国家和一个组织做到无为而治,就算达到了管理的至高境界。道家的文化核心思想的无为而治中的“无为”并非是什么也不做,而是要管理者一定要

点击阅读原文,更多精彩!